【最新版】無料あり!おすすめ社内情報共有ツールランキングTOP8

昨今では、業務負担を省くために「社内情報共有ツール」を使う企業が増えています。そして、無料から使えるツールであれば、コストを抑えながら運用できます。

しかし、「さまざまな無料ツールから、自社に合った情報共有ツールの選び方が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの社内情報共有ツール8選を中心に解説します。

- 情報共有ツールを導入して、業務の工数を減らしたい

- 情報共有ツールは種類が多く、どれを導入するべきなのか分からない

- 選定ポイントをもとに自社に最適なツールを見つけたい

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適な社内情報共有ツールが分かり、業務を効率化できるようになります。

目次

社内情報共有ツールとは

ここでは、社内情報共有ツールのメリットや種類をご紹介します。社内情報共有ツールの効果や、自社に適したツールのタイプを知りたい方は必見です。

社内情報共有ツールのメリット

社内情報共有ツールには、主に以下3つのメリットがあります。

- コミュニケーションが円滑になる

- 業務が効率化する

- ノウハウを蓄積できる

社内情報共有ツールであれば、メッセージを送るときにBccやCcをつけたり、逐一あいさつ文を記載したりする必要はありません。そのため、メールよりも気軽にコミュニケーションができます。

多くの社内情報共有ツールには、チャット機能だけでなく、情報を残す「ノート機能」やToDoを管理する「タスク機能」も備わっています。そのため、複数のツールを使い分ける必要がなくなり、業務効率化につながるのです。

社内情報共有ツールでは、あらゆるチームやプロジェクトのデータを一か所にまとめられます。そのため、情報が属人化せず、ノウハウも蓄積しやすくなります。

このように、社内情報共有ツールを利用すれば、やりとりの工数が省けて業務をスムーズに進められるのです。

社内情報共有ツールの種類

社内情報共有ツールは、大きく以下の3種類に分かれます。

- ファイル共有タイプ

- ビジネスチャットタイプ

- 情報蓄積タイプ

主にファイル形式でやりとりをするため、一度に大量の情報共有ができます。ただし、中身を確認するには、ファイルをひとつずつ開かなければなりません。

テキストや音声、ビデオなど、円滑なコミュニケーションを促進するツールです。一方、チャット形式ゆえに、大切なメッセージが流れてしまう点がデメリットです。

文字や画像、ファイルなどあらゆる情報を残せるほか、メッセージ機能によるリアルタイムのやりとりもできます。ただし、多機能すぎるツールでは、社員が使いこなせない恐れもあるので注意です。

上記のうち、情報を効率よく残して共有したい場合は「シンプルに使える情報蓄積タイプのツール」が有効です。

社内情報共有ツールの選び方4選

以下では、自社に最適な情報共有ツールの選び方について解説します。ポイントを押さえたツールを選べば、自社に合ったツールが選べてすぐに業務へと活用できます。

(1)誰でも簡単に使いこなせるか

前提として、社内メンバーのITリテラシーに合ったツールであるか確認しましょう。

機能が優れていても、実際に使う社内メンバーに合わないとツールが形骸化し、費用対効果が悪くなります。そこで、機能面だけでなく、年齢や職務経歴に関係なくだれもが使いこなせるツールなのか、トライアルなどで実際に仮運用して判断しましょう。

現場からの意見も踏まえて選定すれば、自社に合うツールが見極められるのです。

(2)自社の導入目的に合っているか

ツールが目的を達成するサービスであるかも重要な選定ポイントです。

「ノウハウ共有」や「コミュニケーションの活性化」など、目的によって選ぶツールは異なります。一般的に「コミュニケーションの活性化」のようなフロー情報はチャットツール、「ノウハウ共有」のようなストック情報は情報共有ツールの導入が最適です。

ただし、企業においてはフロー情報とストック情報の両方を業務で取り扱う場面が多いです。そのため、チャット機能と情報管理機能の両方を兼ね備えた情報共有ツールを活用すると、社内情報が一括管理できます。

*フロー情報=一時的なやりとりの情報

*ストック情報=保存されるべき情報

(3)無料トライアルがあるか

検討しているツールで、無料トライアルの期間があるかも重要なポイントです。

無料トライアル期間がないツールではいきなり本導入から始めることとなり、実際の業務利用で発生したデメリットが分かりにくく、ツールの操作性の確認ができません。合わないツールを選ぶと、再選定に時間的・金銭的コストが無駄にかかってしまうのです。

したがって、企業でのツール利用には、無料トライアルが用意されているサービスを使いましょう。仮運用からスモールスタートでき、自社に合ったツールかが判断できます。

(4)導入しやすいか

最後に、導入のしやすさも考慮してツールを選択しましょう。

新たなツールを導入した直後は、社員も使い方が分からず、なかなか社内に浸透しません。そのため、社員への説明会など、導入時のサポート体制が整ったツールを選択するべきです。

「ナレカン」であれば、追加料金なしで使い方の説明会を実施しているうえ、アカウントの登録代行などの「初期セットアップ」の支援もあります。

無料で試せる!おすすめの社内情報共有ツールランキングTOP8

以下では、おすすめの社内情報共有ツールをランキング形式でご紹介します。

ビジネスにおいて社内情報の共有は、意思決定や新たな着想を得るうえで必須であり、適切な環境を整える必要があります。とりわけ、社員のノウハウや知識などを”ナレッジ”として共有できるツールを活用すれば、社内の生産性を高めることが期待できるのです。

しかし、検索機能の不十分なツールでは、欲しい情報がなかなか見つからず、蓄積したナレッジを業務に活用できません。そのため、高精度の検索機能を備えたツールを選択して、情報へのアクセス性を高めるとともに、ノウハウ・知識をより業務に活かせる環境を整えましょう。

したがって、社内情報の共有は、超高精度の検索が可能で、必要なナレッジがすぐに見つかる「ナレカン」一択です。

ナレカンはあらゆる情報を「記事」に蓄積できるほか、記事ごとには「コメント」が紐づけられるため、情報共有の際に話題が入り乱れません。さらに、「ヒット率100%」の高精度検索が可能なので、個人の検索スキルに依存せず、欲しいノウハウ・知識が確実に見つかります。

1位:【ナレカン】社員の知識やノウハウを蓄積できるツール

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

2位:【Stock】チームの情報を最も簡単に残せるツール

「Stock」は、あらゆる情報を簡単にストックできるノート型の情報共有アプリです。

Stockの「ノート」には文章や表の記載はもちろん、ファイル添付にも対応しておりさまざまな情報をリアルタイムで共有できます。また、ノートに紐づいた「タスク」「メッセージ」を使えば、タスク管理やメンバーとのやりとりも一元化できるのです。

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

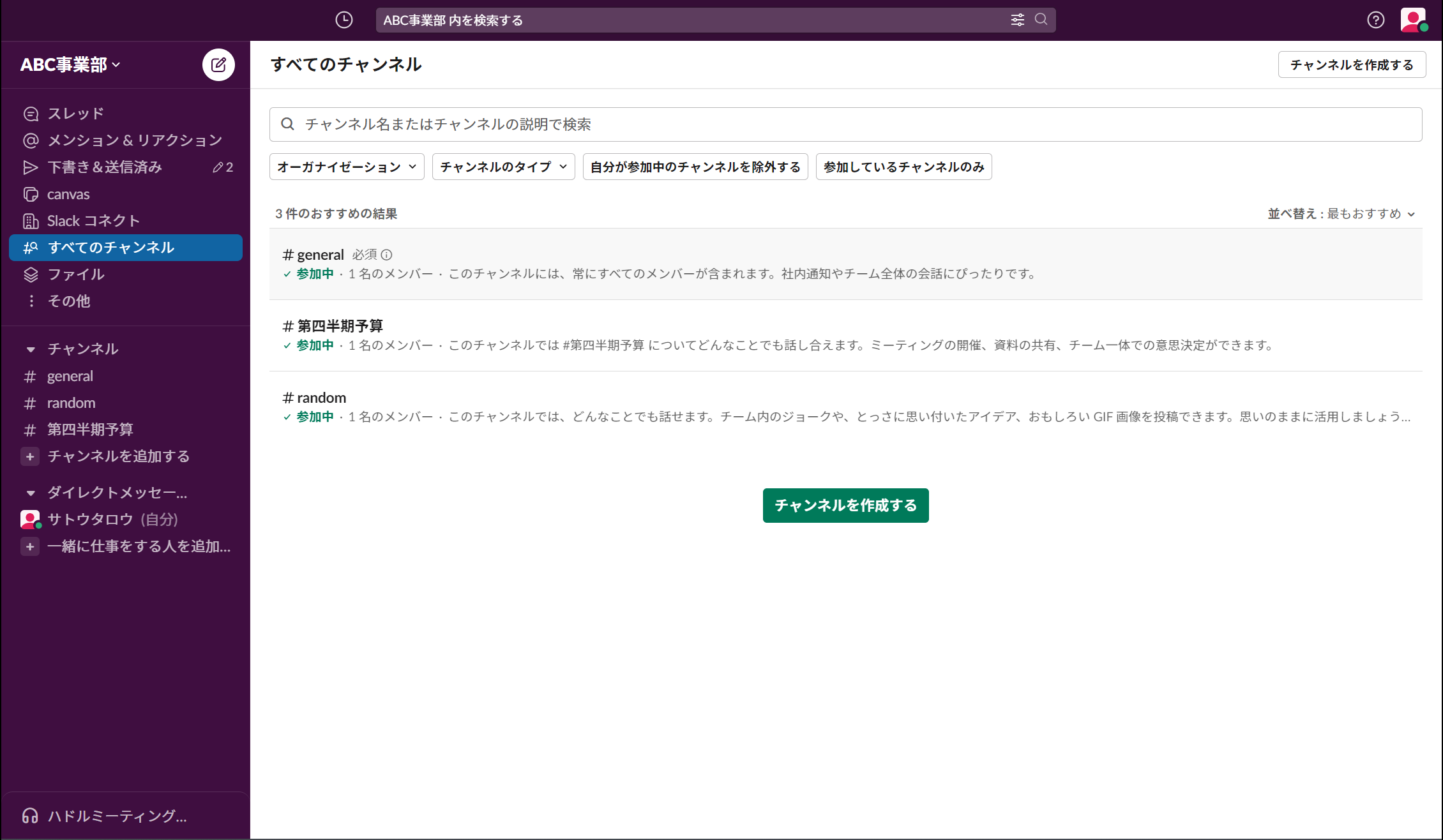

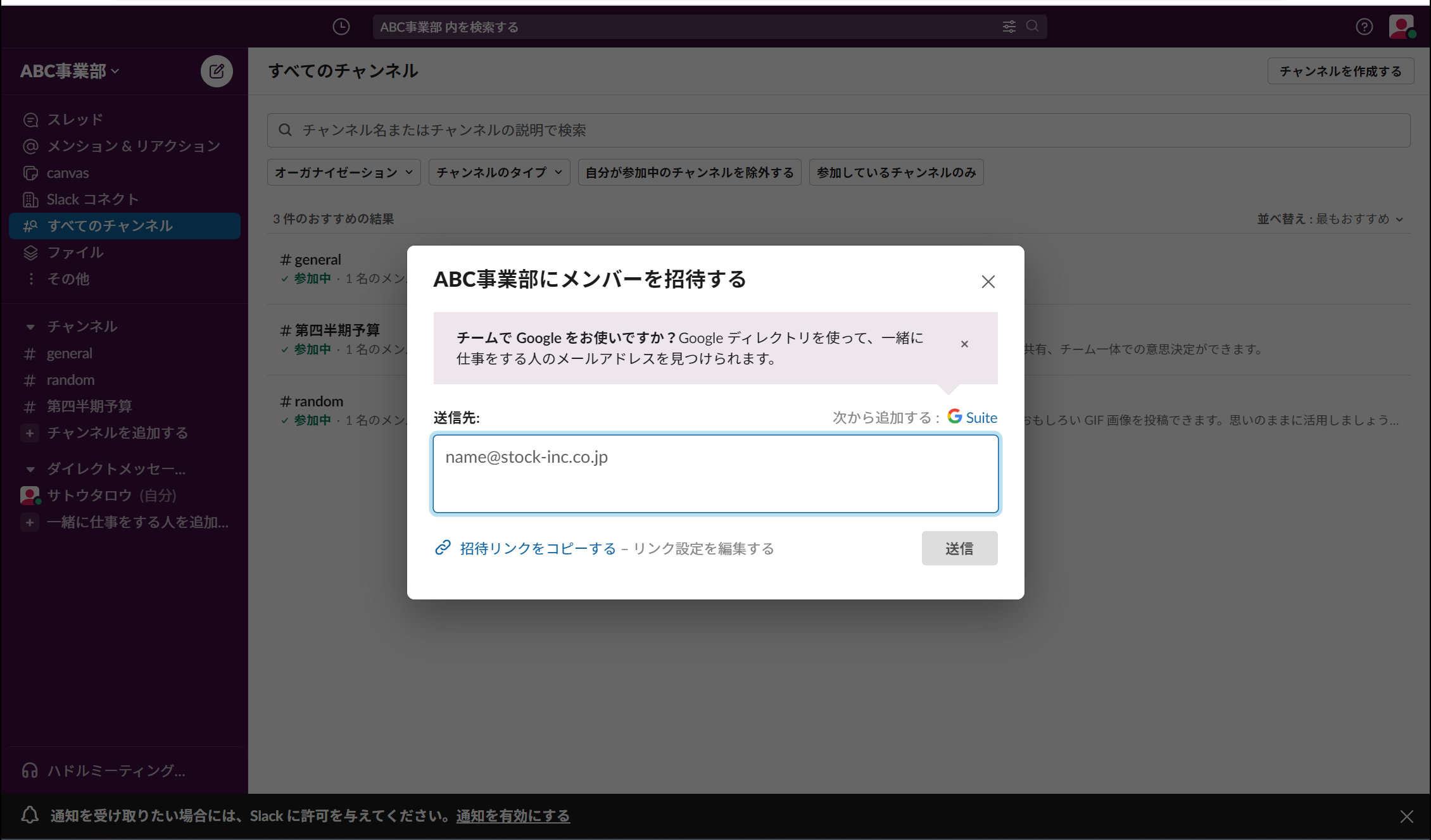

3位:【Slack】円滑なコミュニケーションができるツール

<Slackの特徴>

- メールよりも気軽なコミュニケーションができる

- カテゴリごとにチャンネルを作れる

メールと異なりCcやBccを付けずにやりとりできるほか、メッセージにリアクションを付ければ返信の手間も省けます。

プロジェクトやチームごとにチャンネルを作れば、やりとりをしても話題が混ざりません。

<Slackの機能・使用感>

- チャンネルが一覧表示される

- メンバー招待がスムーズにできる

チームのチャンネルがすべて一覧表示されるほか、管理画面からチャンネルの参加・退出もできます。

招待リンクをコピーしてメールなどに送信するだけで、Slack上にメンバーを招待できます。

<Slackの注意点>

- フリープランでは90日以降の過去メッセージが見られない

- ハドルの音質が悪い

Slackのフリープランでは、90日以降のメッセージやファイルは閲覧できません。そのため、長期プロジェクトで活用する場合は、有料プランへの移行が必須です。

一部のユーザーからは「ネットワーク環境の問題もあるのかもしれないが、ハドル(WEB電話のようなもの)の音声品質が悪い気がする」との声があり、チャンネルの数が多くなると管理に苦労する可能性があります。(参考:ITreview)

<Slackの料金体系>

参考:Slackの料金ページ

- フリー:0円

- プロ:1,050円/ユーザー月(月払い)

- ビジネスプラス:1,800円/ユーザー/月(月払い)

- Enterprise Grid:要問い合わせ

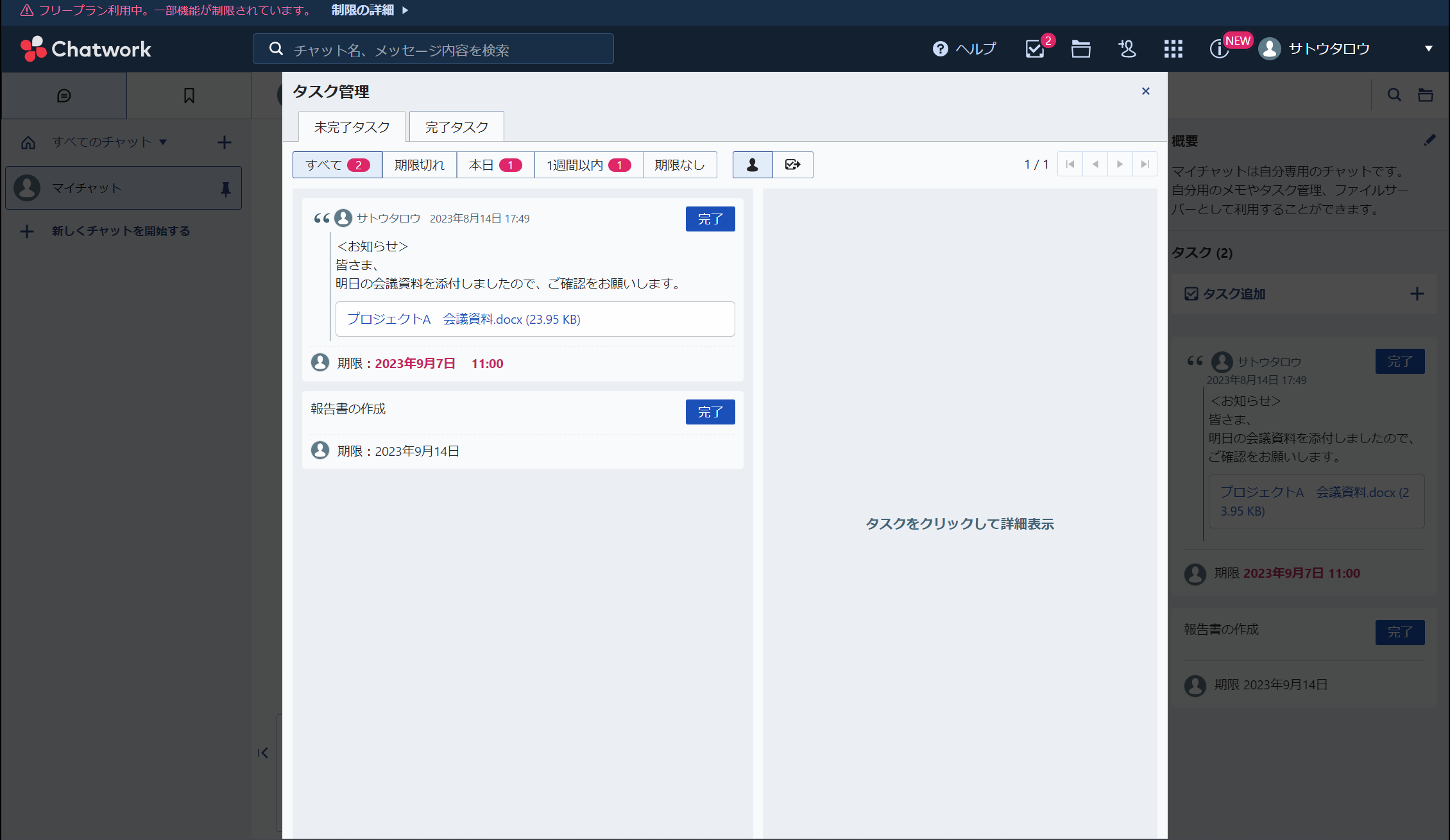

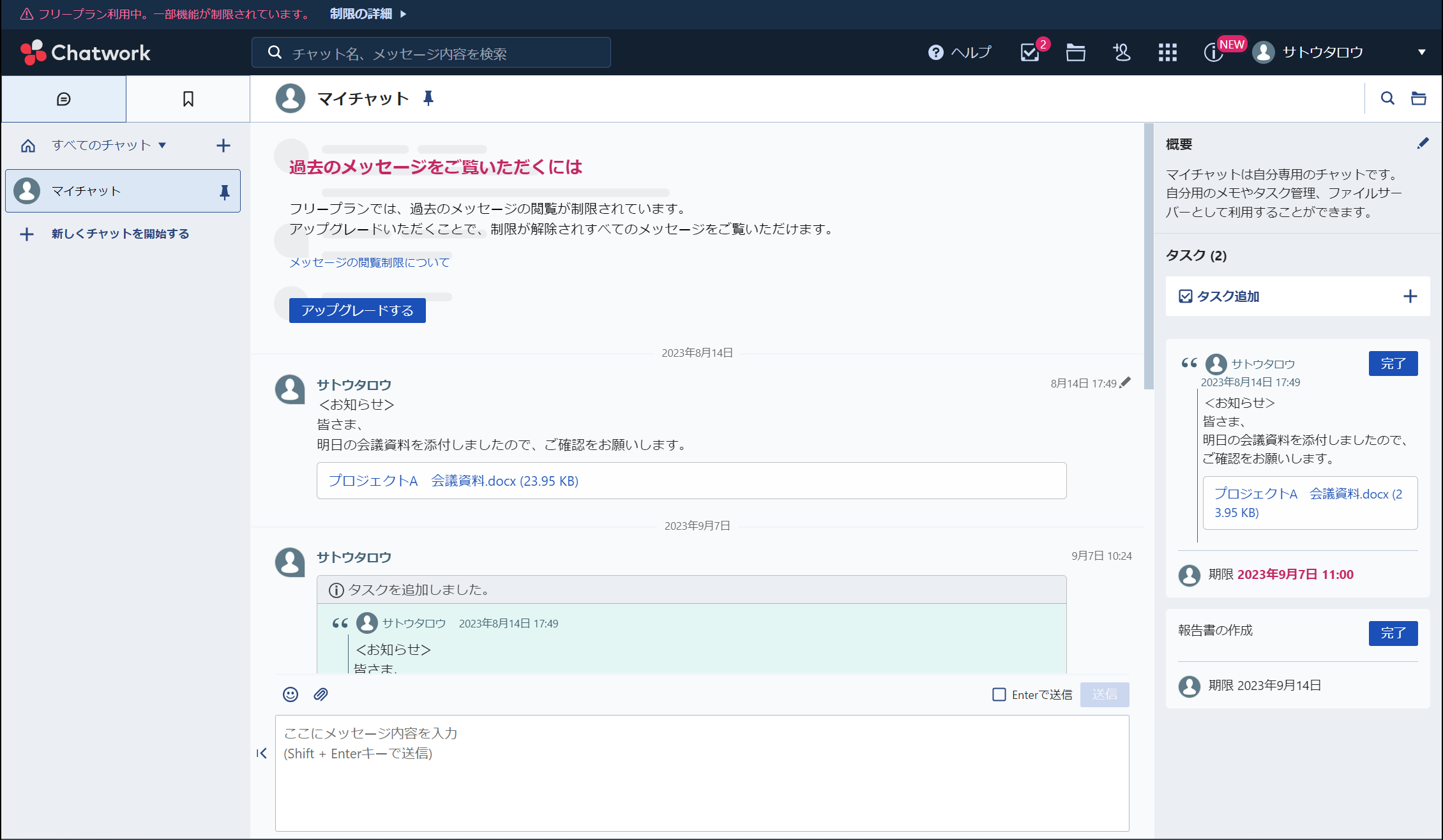

4位:【Chatwork】チャットとタスク管理ができるツール

<Chatworkの特徴>

- さまざまな形式でチャットができる

- メッセージとタスク管理が同時にできる

テキストはもちろん、音声やビデオ形式でのチャットができるため、リモートワークでも使いやすいです。

メッセージに紐づけてタスクを設定できるため、抜け漏れ防止につながります。

<Chatworkの機能・使用感>

- タスクの一覧表示

- チャットのピン留め機能

ステータスや期限に応じてタスクが一覧表示されるので、早急に対応すべきタスクも一目で分かります。

頻繁に使用するチャットグループがあれば、ピン留めして上部に固定できます。

<Chatworkの注意点>

- 無料プランではメッセージの閲覧に制限がある

- 話題が埋もれてしまう

無料プランでは「直近40日以内に投稿されたメッセージ」しか閲覧できません。そのため、長期的なプロジェクトで利用する場合は、メッセージを別途残しておく必要があります。

一部のユーザーからは「スレッド機能が無いので、チャットを複数流すと話題が埋もれてしまう」という声があります。(引用:ITreview)

<Chatworkの料金体系>

- フリー:0円

- ビジネス:840円/ユーザー/月(月払い)

- エンタープライズ:1,440円/ユーザー/月(月払い)

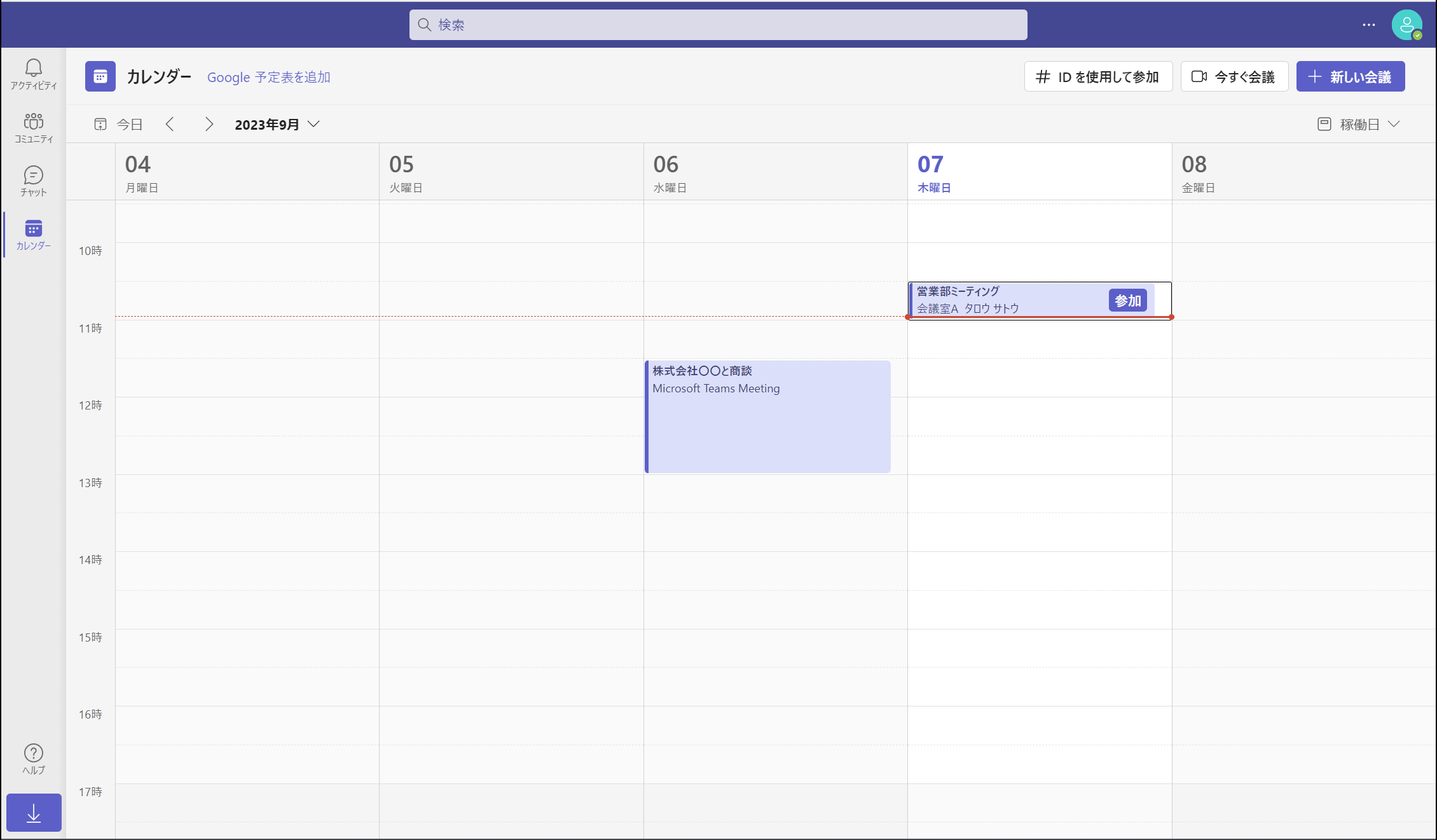

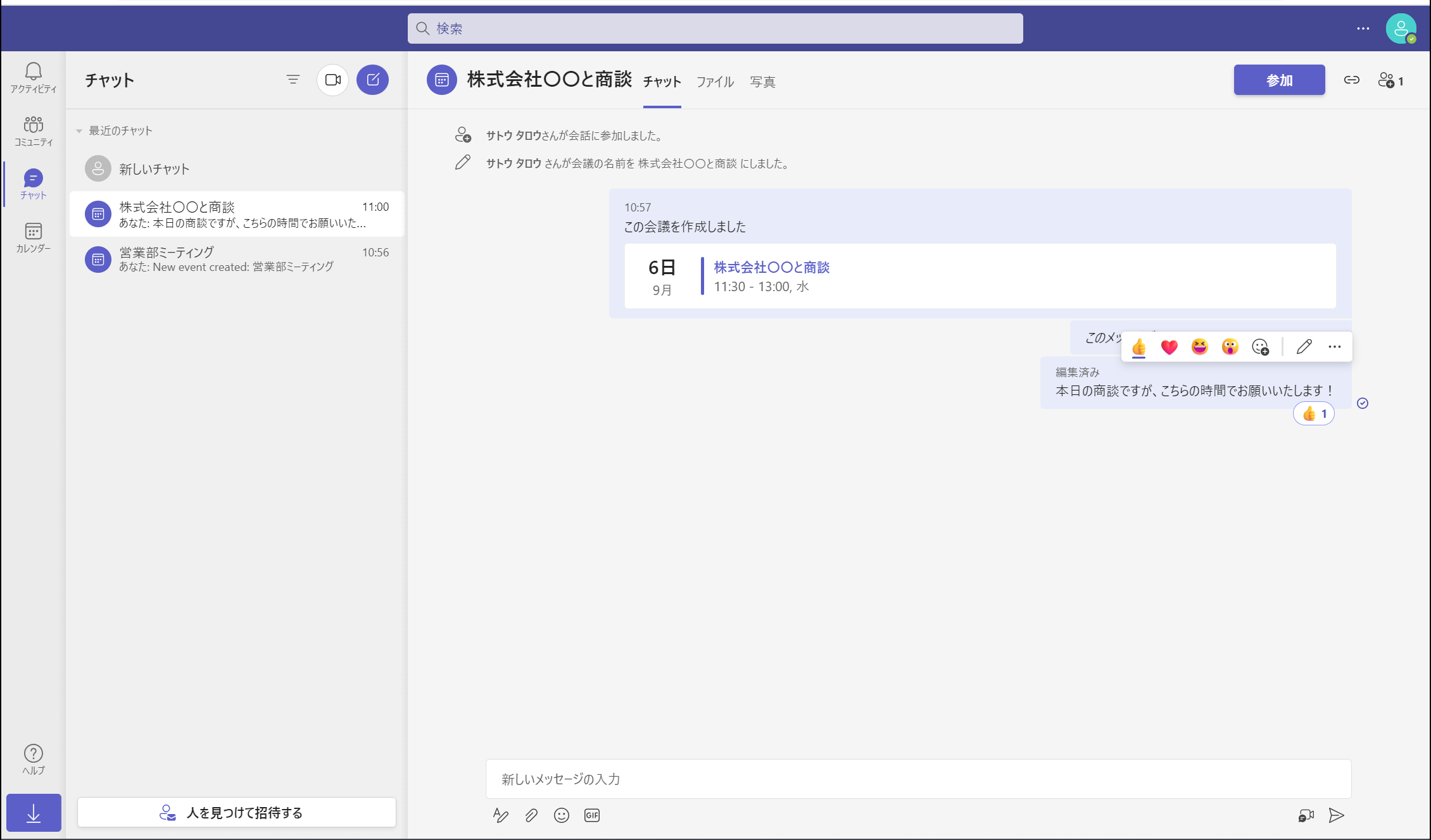

5位:【Microsoft Teams】さまざまなチャット機能を備えたツール

<Microsoft Teamsの特徴>

- オンライン会議に役立つ

- 無料でもさまざまなチャットができる

ビデオチャット機能では、画面共有やファイルの共同編集ができるため、オンライン会議もスムーズに進められます。

無料プランでも、テキスト・通話・ビデオすべてのチャットを利用できます。

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- カレンダー

- さまざまな情報を共有できる

「カレンダー」では、具体的な日時や場所を決めたり、予定の繰り返し設定をしたりできるため、チームのスケジュール管理に役立ちます。

チャットでは、テキストに加えてファイルや画像も共有できます。

<Microsoft Teamsの注意点>

- チャットが使いづらい

- 無料プランでは、クラウドストレージの容量が少ない

一部のユーザーからは「チャットが直感的に使いづらく感じることがある。あの時のあのコメントを見返そうと思っても、どうやって検索したらよいのか、そこにずいぶん時間を取られることがある」という声もあります。(引用:ITreview)

無料プランの場合、写真・ファイルのバックアップ用のクラウドストレージの容量が5GBになってしまいます。

<Microsoft Teamsの料金体系>

- Microsoft Teams (無料):0円

- Microsoft Teams Essentials:599円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Basic:899円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Standard:1,874円/ユーザー/月

- Microsoft 365 Business Premium:3,298円/ユーザー/月

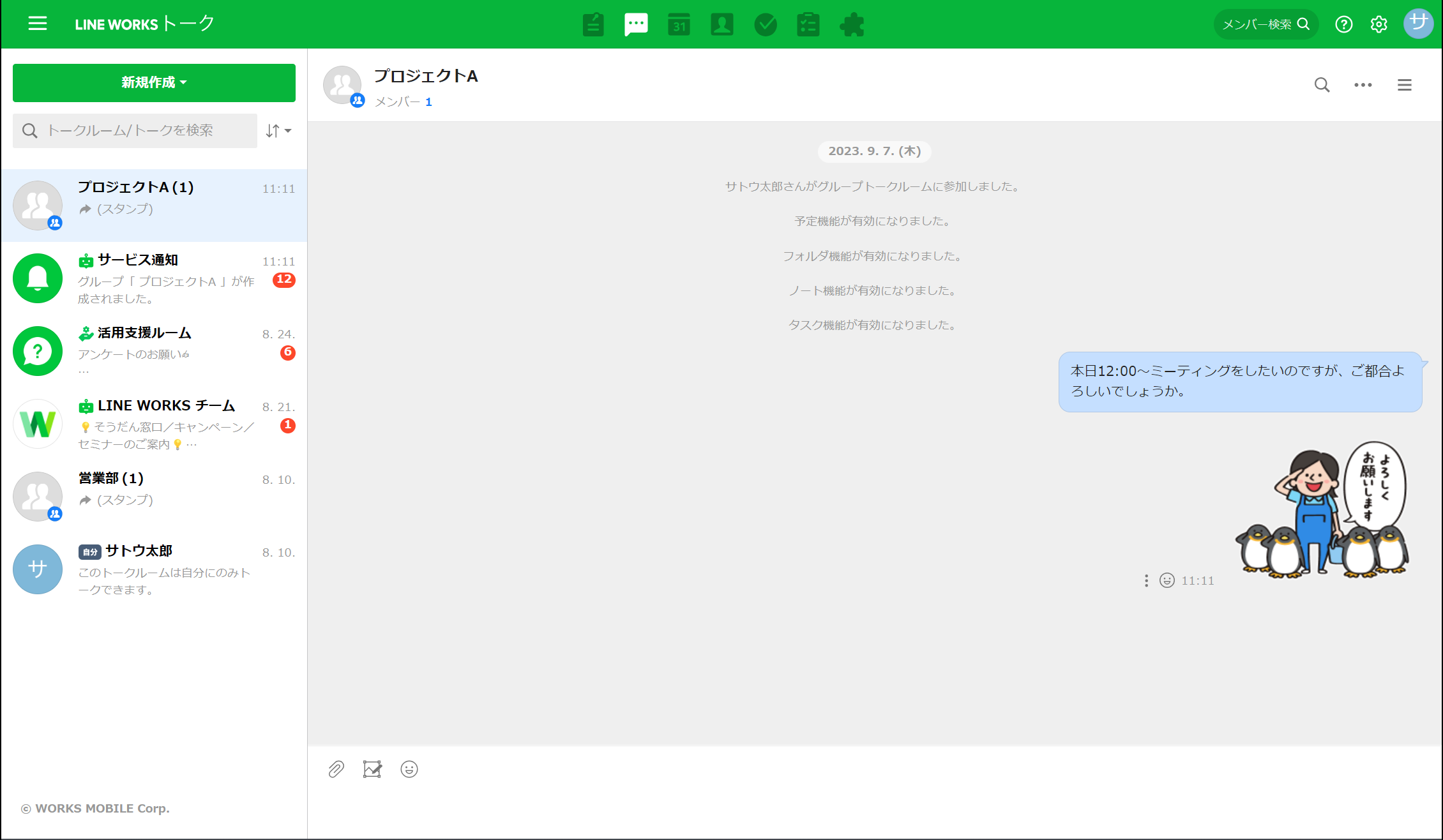

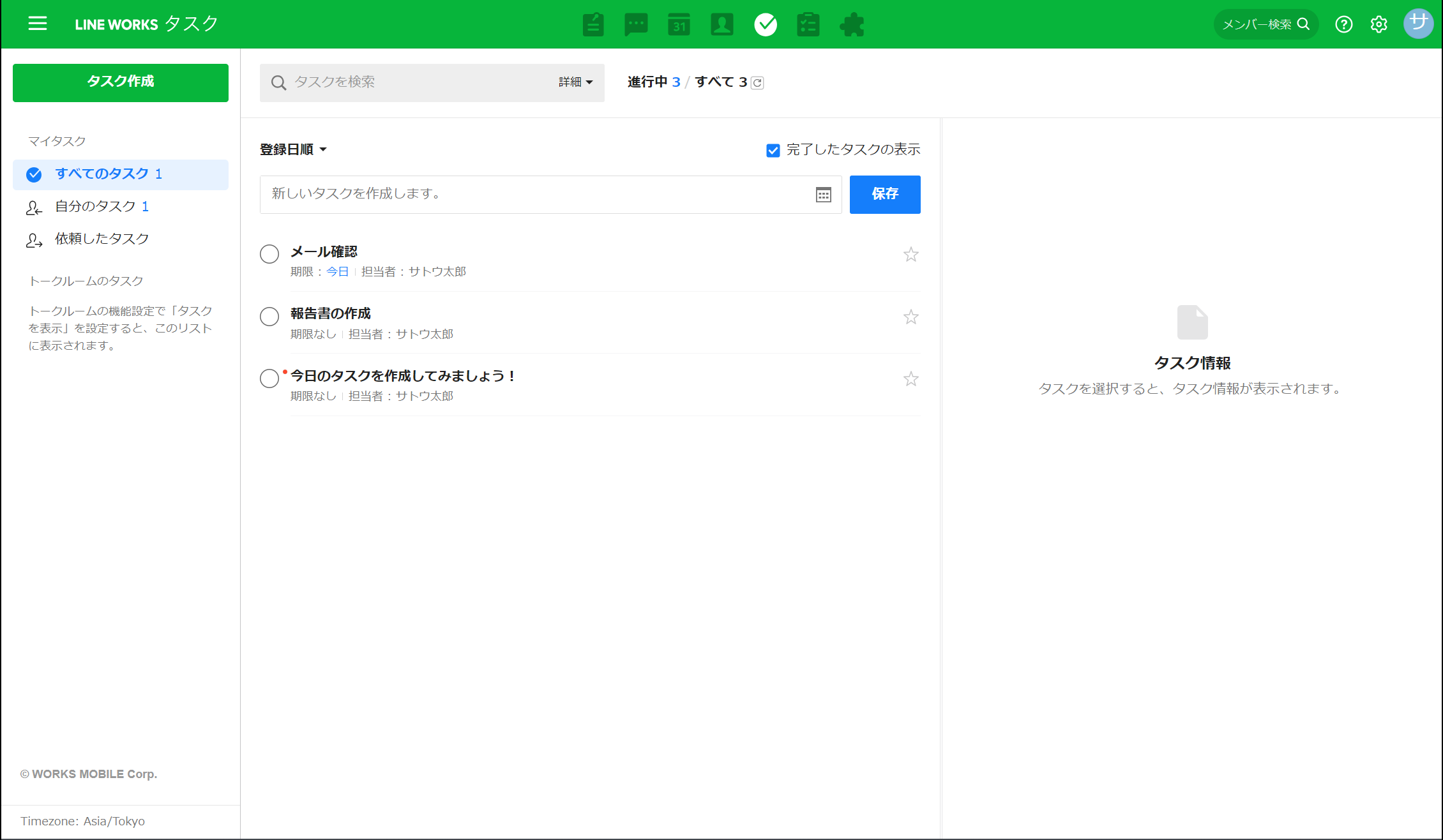

6位:【LINE WORKS】LINEと同じ使い勝手の情報共有ツール

<LINE WORKSの特徴>

- 円滑なコミュニケーションができる

- チャット以外の機能も豊富

テキストだけでなく、スタンプやリアクション機能も使えるため、メールよりもスムーズなコミュニケーションができます。

チャットだけでなく、お知らせを掲載できる「掲示板」や、チームの予定が分かる「カレンダー」なども備わっています。

<LINE WORKSの機能・使用感>

- ビジネス版LINE

- タスク管理もできる

LINEと同様の画面でチャットやスタンプを送信できるため、使いはじめるハードルは低いと言えます。

LINE WORKSではタスクの期限や担当者を決められる一方、具体的な時間は設定できません。

<LINE WORKSの注意点>

- 無関係の通知も来てしまう

- 他アプリと連携できないことが多い

同じトークルーム内であれば、特定のユーザーだけ通知オフにすることはできません。そのため、必要以上に通知が来てしまい、煩わしさを感じるユーザーもいます。(参考:ITreview)

ユーザーからは「他のアプリとの連帯があまり多くない」といった声があがっています。(参考:ITreview)

<LINE WORKSの料金体系>

- フリー:0円

- スタンダード:540円/ユーザー/月(月払い)

- アドバンスト:960円/ユーザー/月(月払い)

7位:【GRIDYグループウェア】完全無料で使える情報共有ツール

<GRIDYグループウェアの特徴>

- 無料でも豊富な機能を使える

- 強固なセキュリティ

「タイムカード」「メッセージ」「スケジュール」などをはじめ、完全無料のまま23の機能を利用できます。

アクセス権限やデータの暗号化機能など、強固なセキュリティを備えています。

<GRIDYグループウェアの機能>

- スケジュール

- タイムカード

「スケジュール」では、個人やメンバーの予定を日・週・月で一覧表示できます。

「タイムカード」では、出勤・退社をクリックするだけで打刻ができるほか、月ごとに一覧で確かめられます。

<GRIDYグループウェアの注意点>

- 無料ではサポートを受けられない

- スマホではデータをダウンロードできない

無料版ではお問い合わせ対応のサポートが受けられないため、操作ガイドを参照するしかありません。

「早くアプリが使えるようになり、携帯電話でもGRIDYでデータをダウンロードできるようになってほしいです」というユーザーもいます。(引用:ITトレンド)

<GRIDYグループウェアの料金体系>

- すべての機能を無料で利用できます。

8位:【iQube】ノウハウの蓄積に特化した情報共有ツール

<iQubeの特徴>

- ノウハウを蓄積しやすい

- マルチデバイス対応

iQubeではメンバーのレポートやスケジュール、ToDoを一か所で管理できます。そのため、情報が分散せず、ノウハウを蓄積しやすくなるのです。

PCだけでなくモバイル端末にも対応しており、外回りの多い営業部でも重宝します。

<iQubeの機能>

- 社内Wiki

- メンバー

「社内Wiki」では、蓄積したノウハウや記事をフォルダ単位で管理したり、リスト形式で一覧表示したりできます。

「メンバー」では、ユーザーの電話番号やメールアドレスなどの個人情報を管理できます。また、グループから検索をかけることも可能です。

<iQubeの注意点>

- 無料プランの利用が最大1か月間

- 他ツールと連携できない場合もある

年間契約・月間契約ともに、無料プランは最大1か月までしか利用できません。

一部のユーザーからは「他のツールとも全く連携できない」との声もあります。(参考:ITreview)

<iQubeの料金体系>

参考:iQubeの料金ページ

- 1か月無料プラン:0円

- スタンダードプラン:440円/ユーザー/月(月払い)

- プレミアムプラン:770円/ユーザー/月(月払い)

<比較表>おすすめの社内情報共有ツール一覧

こちらは、おすすめの社内情報共有ツール8選の比較表です。(左右にスクロール可)

| ナレカン【一番おすすめ】 | Stock【おすすめ】 | Slack | Chatwork | Microsoft Teams | LINE WORKS | GRIDYグループウェア | iQube | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

社内のナレッジ管理を最適化できる |

チームの情報を最も簡単に残せる |

円滑なコミュニケーションができる |

チャットとタスク管理ができる |

さまざまなチャット機能を備えている |

LINEと同じ使い勝手 |

完全無料で使える |

ノウハウの蓄積に特化 |

| シンプルで簡単or多機能 |

シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) |

シンプルで簡単(中小規模の企業向け) |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

| フォルダ管理 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】※Slack上で”チャンネル”と呼ばれるもの |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 検索機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 注意点 |

法人利用が前提なので、個人利用は不可 |

5名以上での利用が前提 |

フリープランで見られるメッセージは過去90日分 |

グループのカテゴリ分けができない |

チャットが使いづらいと感じる可能性がある |

通知が煩わしく感じる恐れもある |

スマホでは添付データを開けない |

無料で利用できるのは1か月まで |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも500円~/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料プランは1,050円~/ユーザー月(月払い) |

・無料プランあり

・有料プランは840円~/ユーザー/月(月払い) |

・無料プランあり

・有料プランは599円~/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料プランは540円~/ユーザー/月(月払い) |

・無料 |

・無料プランあり

・有料プランは440円~/ユーザー/月(月払い) |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Slack」の詳細はこちら |

「Chatwork」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

「LINE WORKS」の詳細はこちら |

「GRIDYグループウェア」の詳細はこちら |

「iQube」の詳細はこちら |

上記のように、無料の社内情報共有ツールには、利用できる機能が制限されているケースもあります。そのため、自社に必要な機能が備わっているのかを見極めてツールを選ぶようにしましょう。

無料の社内情報共有ツールにおける3つの注意点

ここでは、無料の社内情報共有ツールにおける注意点を3つご紹介します。ツール選びで失敗しないように、以下の内容を押さえましょう。

(1)機能に制限がある

無料版のツールには、機能に制限が設けられているケースが多いです。

たとえば、「利用人数」や「作成できるチャットスペース数」などの制限が代表的な例です。2~3名であれば利用に問題がない場合もある一方、ユーザー数が多い企業で無料ツールを導入すると、メンバーを管理しきれなくなってしまうのです。

また、無料の場合、残せる情報量が少ない傾向があるので、早い段階で有料化を検討しなければなりません。したがって、「無料で使えないから」という理由でツールを足切りするのではなく、十分に機能を使用できるか見定めましょう。

(2)サポートに制限がある

無料版のツールでは、有料版と比較してサポートも制限される傾向があります。

サポート体制が整っていればツールの利用方法がすぐに分かるほか、自社で不明点を解決するために試行錯誤する工数も減らせます。とくに、ITが苦手な社員はツールに慣れるまでに時間がかかるので、迅速なサポートは必須です。

したがって、不明点をいつでも解消できるように「無料でも充実したサポートを受けられるツール」を選びましょう。とくに、「ナレカン」のような初期の導入支援までサポートしてくれるツールであれば、担当者の手間を最大限省けるため導入しやすいです。

(3)セキュリティが劣る可能性がある

無料版のツールでは、有料版と比べてセキュリティ対策が低い可能性があります。

情報共有ツールには社内の機密事項が集約するため、情報漏えいを防ぐためにもセキュリティの高いツールを選ぶ必要があります。しかし、無料のツールではセキュリティ対策に力を入れていない場合もあるのです。

そのため、情報共有ツールを選定するときには「ISO27001」といった国際セキュリティ資格を取得しているツールにしましょう。また、アクセス制限をかけられるツールであれば、社員が誤って操作したり、社外に情報が漏れたりするリスクを軽減できます。

無料から使えるおすすめの社内情報共有ツールのまとめ

ここまで、おすすめの情報共有ツールの選び方や注意点を中心に解説しました。

情報共有ツールを活用すると社員間で密に連絡がとれて円滑に業務が進められます。また、情報共有ツールで各社員の持つナレッジを社内で共有すれば、業務効率が上がります。

しかし、検索精度の低いツールでは、欲しい情報がなかなか見つからず、かえって業務の効率が低下します。そのため、検索機能の充実したツールを選択して、蓄積したナレッジを業務に活用できる環境を構築しましょう。

したがって、情報共有ツールとして導入すべきなのは、高精度の検索機能で必要なナレッジがすぐに見つかる「ナレカン」

一択です。

ぜひ「ナレカン」を導入して、社内の情報共有を活性化しましょう。