社内外の問い合わせ対応を効率化!おすすめのヘルプデスクツール7選

企業のヘルプデスクには、顧客から商品やサービスについての問い合わせが大量に届きます。また、職場のDX化に伴い、社内からはITシステムに関する問い合わせが集中するなど、ヘルプデスク業務の負担が大きくなっています。

そのため、問い合わせ対応の負担軽減には「ヘルプデスクツール」が必要不可欠なのです。しかし、「ヘルプデスクツールにはさまざまな種類があり、自社に合うツールが分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめのヘルプデスクツールや導入メリット、選定ポイントを中心に紹介します。

- ヘルプデスクツールを導入して、問い合わせ対応を効率化したい

- さまざまなヘルプデスクツールを比較し、最適なツールを導入したい

- 問い合わせ対応の記録をナレッジとして蓄積し、すぐに振り返りたい

という担当者の方はこの記事を参考にすれば、自社に最適なヘルプデスクツールだけでなく、問い合わせ自体を減らす方法も見つかります。

目次

ヘルプデスクツールとは何か?

はじめに、ヘルプデスクワークの基本的な概要について解説します。概要を押さえたうえで、ツールを選定しましょう。

ヘルプデスクとサービスデスクの違い

ヘルプデスクと似ている言葉として、サービスデスクがあります。大きな違いとしては、「対応範囲」が挙げられます。

ヘルプデスクは、顧客や社内の問い合わせに対して、回答したりシステムの不具合を解決したりするなど、主に受動的な役割を担います。また、問題の解決には技術的な知識が必要になるため、ITスキルの基礎を身につけられます。

一方で、サービスデスクとは、ヘルプデスクと同じく利用者からの質問やトラブルに対応する以外に、”新サービスの紹介”や”FAQ”に関する情報の能動的な発信も担当します。

このように、サービスデスクはヘルプデスクよりも幅広い対応範囲を表すのです。

ヘルプデスクツールの基本的な機能

ここでは、ヘルプデスクツールの基本的な機能について解説します。

| 機能名 | 解説 |

|---|---|

| メール自動転送 |

顧客からのお問い合わせメールを自動でツール内にストックできる機能 |

| テンプレート |

よくある質問に対して作成しておいた回答を、簡単に呼び起こせる機能 |

| フォルダ |

顧客からの問い合わせ情報を種類ごとに分けて整理できる機能 |

| メッセージ |

顧客への対応中に分からない質問をされた場合、すぐに専門的なメンバーにやり取りができる機能 |

| FAQ(質問) |

よくある質問を特定の人・部署に回答してもらい、その回答をナレッジとして蓄積できる機能 |

| チャットボット |

生成AIの活用によって、顧客からの問い合わせに自動で回答する機能 |

ヘルプデスクツールを導入する目的として「顧客や社員からの問い合わせに迅速に対応し、業務の効率化を図ること」が挙げられます。したがって、”チャットボット”や”FAQ作成”などの機能が、ヘルプデスク担当者の業務負担の軽減に貢献します。

ヘルプデスクツールを導入する3つのメリット

以下では、ヘルプデスクツールを導入するメリットを3つご紹介します。ヘルプデスクの業務負荷が大きいとお困りの担当者の方は必見です。

(1)問い合わせ対応をナレッジ化できる

1つ目は、問い合わせ対応をナレッジとして社内に蓄積できる点です。

ヘルプデスクツールを導入すると、社内外からの問い合わせ記録を”ナレッジ”として蓄積できるので、同じような問い合わせへの参考になります。そのため、情報が属人化せず、担当者が異動や退職をしてもノウハウを継承していけるのです。

また、ナレッジとして蓄積した問い合わせ記録を業務に活かすことで、自社が抱える課題やリスクを発見し対応できるため、業務改善にもつながります。

(2)迅速に適切な問い合わせ対応ができる

2つ目は、迅速かつ適切な問い合わせ対応が可能になる点です。

ヘルプデスクツールで過去の問い合わせを参考にできれば、素早い対応を取れます。また、同じような問い合わせに対し、担当者による対応のばらつきも防止して、適切なサポートの提供が可能になるのです。

つまり、ヘルプデスクツールを導入することによって、問い合わせ対応をスピーディーかつ正確に実施できます。

(3)問い合わせ回数を軽減できる

3つ目は、問い合わせ回数自体を減らして業務負荷を軽減できる点です。

ヘルプデスクツールによっては、よくある質問をFAQとしてまとめたり、チャットボット機能でAIが自動で問い合わせに答えてくれたりするものもあります。そのため、ヘルプデスク担当者が直接対応しなくてはならない業務が減るのです。

たとえば、社内FAQが作れるうえに、質問すれば生成AIが社内のナレッジをすべて横断して最適な回答を返してくれる「ナレカン」であれば、社員の自己解決を促せます。

【無料あり!】おすすめのヘルプデスクツール3選

以下では、おすすめのヘルプデスクツール3選をご紹介します。

社内・社外からの問い合わせ対応が遅れると、業務が滞ったり顧客満足度が低下したりする恐れがあるので、迅速な回答が求められます。ただし、問い合わせの件数が多すぎると対応が間に合わないので、ヘルプデスク担当者の業務負荷を減らす必要があるのです。

そこで、過去のやりとりや質問を「ナレッジ」として蓄積でき、すぐに参照できるツールがあれば、問い合わせに回答する負担を軽減できます。したがって、メールやチャット上の対応履歴を記録しつつ、FAQ機能を備えたITツールを導入しましょう。

結論、自社が導入するべき社内ヘルプデスクツールは、社内のあらゆる情報をナレッジ化して共有・管理できるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンでは、顧客からの問い合わせメールを自動で「記事」に転送しつつ、直接情報を書き込めるので、対応履歴をナレッジとして残せます。また、業務上の不明点は社内版知恵袋のような感覚で「質問」でき、回答はナレッジとして共有されるので、社員の自己解決を促します。

ナレカン|あらゆる問い合わせ内容をナレッジ化できるツール

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

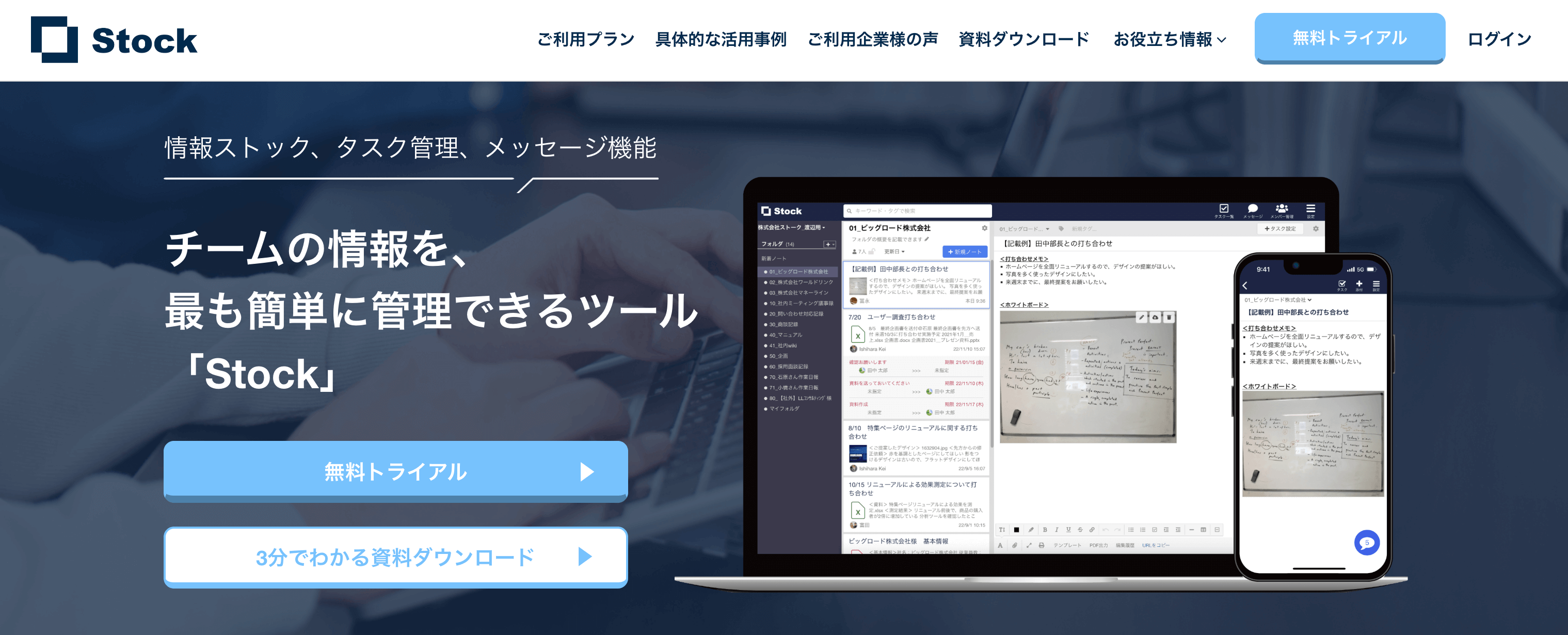

Stock|最も簡単に問い合わせ内容をストックできるツール

Stockは、問い合わせの背景や内容、対応を記載して保管できる情報共有ツールです。

「Stock」の「ノート」に”問い合わせ内容”や”よくある質問”をまとめれば、社内で簡単に共有できます。また、ノートには「タスク」「メッセージ」を紐付けられるので、対応漏れを防いだり、ほかのメンバーに質問したりもできて便利です。

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

Microsoft Teams|社内情報共有を促進するヘルプデスクツール

<Microsoft Teamsの特徴>

- スムーズな情報共有

- 社外とのやり取りが可能

メンバーとのチャット機能やファイル共有機能が備わっており、スムーズな情報共有を促します。

社外の方でもゲストとして招待し、共同作業や会議を実施できます。

<Microsoft Teamsの機能・使用感>

- Wiki機能

- 共同作業機能

従来、Teamsには「Wiki機能」がありましたが、2024年1月に廃止されています。そのため、Teamsを活用する場合には、「投稿/ファイル/写真」のタブを使い分けて情報共有する必要があります。

Microsoft Teamsには、ツール内で管理しているファイルをリアルタイムで共同編集できる機能が備わっています。メンバーの意見をまとめたり、進捗状況を確認したりするのに便利です。

<Microsoft Teamsの注意点>

- アップグレード後は無料版に戻せない

- 検索精度が低い

一度有料版にアップグレードすると、同じメールアドレスを使って無料版に戻すことはできません。そのため、アップグレードするときは慎重に判断しましょう。

ユーザーからは「通知が多く、必要な情報が埋もれてしまうことがあります。検索機能ももう少し精度が上がれば、過去のやり取りを探すのが楽になりそうです。」という口コミが寄せられています。(引用:ITreview)

<Microsoft Teamsの料金体系>

- Microsoft Teams (無料):0円

- Microsoft Teams Essentials:719円/ユーザー/月(月払い)

- Microsoft 365 Business Basic:1,079円/ユーザー/月(月払い)

- Microsoft Teams Premium:1,499円/ユーザー/月(月払い)

- Microsoft 365 Business Standard:2,249円/ユーザー/月(月払い)

社外向けヘルプデスクツール2選

ここでは、社外からの問い合わせ対応に使えるヘルプデスクツール2選をご紹介します。以下を参考に、社外向けヘルプデスクツールに搭載された機能を理解して、どれが自社に適しているのかを見極めましょう。

Service Cloud|Salesforce社が提供するカスタマーサポートツール

<Service Cloudの特徴>

- Slackなどの外部ツールと連携できる

- 顧客同士がサポートし合う環境を提供している

外部ツールとの連携機能を使えば、すべての情報をService Cloud上で管理できます。

カスタマーコミュニティでは顧客同士がつながることができ、サポートし合って簡単に必要な回答を見つけられるようになります。

<Service Cloudの機能・使用感>

- AI機能

- 反復作業の自動化機能

AIを活用した高度な検索機能によって、顧客への回答をスピーディーに実施できるようになります。また、ツール内に保存してある情報をもとに、自動で回答に返信できます。

文書処理やデータ入力といった日常業務を自動でおこなう機能が備わっています。人的ミスを削減できる点がメリットです。

<Service Cloudの注意点>

- IT企業向けの機能が豊富

Service Cloudには高度な機能が豊富に備わっているので、ITに詳しくないと使いこなすのに苦戦する恐れがあります。

<Service Cloudの料金体系>

以下はすべて税抜表示です。(参考:Service Cloudの料金)

- Starter:3,000円/ユーザー/月

- Pro Suite:12,000円/ユーザー/月

- Enterprise:21,000円/ユーザー/月(年間契約のみ)

- Unlimited:42,000円/ユーザー/月(年間契約のみ)

- Agentforce 1サービス:66,000円/ユーザー/月(年間契約のみ)

Freshdesk|マルチチャネルを一元管理できるツール

<Freshdeskの特徴>

- マルチチャネルを自動補足し一元管理できる

- 分析機能が充実している

問い合わせ内容を判別して適切な担当者へ割り当てる機能(チケット割り当て機能)があるため、業務の割り当てに時間をかける必要がなくなります。

Freshdeskの分析機能を活用すれば「期間内の平均対応時間」や「製品別に問い合わせの割合」をレポート化できるので、PDCAサイクルが回る仕組みをつくりだせます。

<Freshdeskの機能・使用感>

- プラットフォームを使ってFAQを作成する

- 公開範囲を制限する

Freshdeskでは、顧客向けFAQと内部向けFAQを同環境で管理できます。そのため、顧客の迅速な疑問解消につながります。

顧客向けと内部向けのFAQを同環境で管理できますが、特定の人に対して非公開にできる機能が備わっています。これにより内部の情報漏洩への対策が実施可能です。

<Freshdeskの注意点>

- 完全には日本語対応していない

「ほとんど日本語化されていますが、姓名がデフォルトで逆になっているなど細かい部分の日本語対応も継続して修正いただけると嬉しいです。」という口コミが寄せられています。(参考:ITreview)

<Freshdeskの料金体系>

- FREE:0円

- GROWTH:2,700円/ユーザー/月(月払い)

- PRO:8,600円/ユーザー/月(月払い)

- ENTERPRISE:13,800円/ユーザー/月(月払い)

AI活用型ヘルプデスクツール2選

以下は、社内向け・社外向けのいずれにも利用可能なAI活用型のヘルプデスクツール2選です。社内外からの問い合わせ対応業務にツールを使いたい場合は、参考にしましょう。

Zendesk|お問い合わせ対応を自動化できるAI搭載型ツール

<Zendeskの特徴>

- 機能が充実している

- 外部ツールと連携できる

社員の疑問を解消するAIシステムが内蔵されており、短時間で対応を完了できます。

SlackやZoomなど、さまざまな外部ツールと連携できるので、サポートを提供するときにツールを切り替える必要がなくなります。

<Zendeskの機能・使用感>

- AIエージェント機能

- カスタマーポータル機能

Zendeskでは高い自律性を持ったAIが、担当者に代わって問い合わせに対応できます。そのため、担当者の負担軽減が実現できるのです。

顧客が企業が提供する情報にアクセスできる機能が備わっています。結果として、顧客自身が疑問を解消できる環境を構築でき、担当者への問い合わせを減らせます。

<Zendeskの注意点>

- 社員が使いこなせない恐れがある

- 検索精度が低い

機能が多く備わっている分、社員によっては使いこなせないリスクも懸念されます。

ユーザーからは「特定の条件で絞り込むことが難しいことがあり、フィルタリングや検索の精度がもう少し細かく設定できると便利だと思います。」という口コミが寄せられています。(引用:ITreview)

<Zendeskの料金体系>

以下は「Zendesk for Service」の料金プランです。

- Support Team:$25/エージェント/月(月払い)

- Suite Team:$69/エージェント/月(月払い)

- Suite Professional:$149/エージェント/月(月払い)

- Suite Enterprise:$219/エージェント/月(月払い)

COTOHA Chat & FAQ|AIが自動で対応するチャットボットツール

<COTOHA Chat & FAQの特徴>

- 高精度AIによるチャットボット搭載

- 13言語への翻訳機能がある

人の代わりに応対するAIチャットボットサービスによって、問い合わせ業務の効率化を図ります。

日本語・英語に加えてさまざまな言語に対応しており、多国籍企業でも利用できます。

<COTOHA Chat & FAQの機能・使用感>

- 問い合わせへの自動回答機能

- マルチリンガル機能

ドキュメント回答プランでは、社内情報が書かれたドキュメントをもとに、自動で顧客からの質問に答える機能が備わっています。この機能により、担当者の負担軽減だけでなく、顧客への迅速な対応も実現できます。

COTOHA Chat & FAQには、顧客からの外国語での質問や、その回答を翻訳する機能があります。13言語に対応しており、外国人ユーザーへの問い合わせへの迅速な対応を促します。

<COTOHA Chat & FAQの注意点>

- 予算に合わない恐れがある

料金が高額のため、予算に合わない可能性があります。

<COTOHA Chat & FAQの料金体系>

- トライアルサービス

- 本格サービス

55,000円(税込み)(最長3ヶ月間)

104,500円(税込み)〜/月

<比較表>おすすめのおすすめのヘルプデスクツール7選

以下は、おすすめのヘルプデスクツール7選の比較表です。

| ナレカン | Stock | Microsoft Teams | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

大企業で使えるあらゆる問い合わせ内容をナレッジ化できるツール |

中小規模の企業で使える最も簡単に問い合わせ内容をストックできるツール |

社内情報共有を促進するヘルプデスクツール |

| メッセージ機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| FAQ機能 |

【〇】 |

【×】 |

【〇】 |

| 操作のシンプルさ |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 注意点 |

法人利用が前提なので、個人利用は不可 |

5名以上での利用が前提 |

アップグレード後は無料版に戻せない |

| 料金 |

・無料プランはなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・無料

・有料プランでも1人あたり500円/月〜 |

・無料プランあり

・有料プランは719円/ユーザー/月〜 |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Stock」の詳細はこちら |

「Microsoft Teams」の詳細はこちら |

| Service Cloud | Freshdesk | Zendesk | COTOHA Chat & FAQ | |

|---|---|---|---|---|

| 特徴 |

Salesforce社が提供するカスタマーサポートツール |

マルチチャネルを一元管理できるツール |

お問い合わせ対応を自動化できるAI搭載型ツール |

AIが自動で対応するチャットボットツール |

| メッセージ機能 |

【〇】※社外向けのみ |

【〇】 |

【〇】※社外向けのみ |

【〇】※社外向けのみ |

| FAQ機能 |

【×】 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| 操作のシンプルさ |

【×】 |

【×】 |

【×】 |

【〇】 |

| 注意点 |

IT企業向けの機能が豊富 |

完全には日本語対応していない |

検索精度が低い |

予算に合わない恐れがある |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは3,000円/ユーザー/月~ |

・無料プランあり

・有料プランは2,700円/ユーザー/月~ |

・無料プランなし

・有料プランは$25/ユーザー/月~ |

・無料プランなし

・有料プランは104,500円/月~ |

| 公式サイト |

「Service Cloud」の詳細はこちら |

「Freshdesk」の詳細はこちら |

「Zendesk」の詳細はこちら |

「COTOHA Chat & FAQ」の詳細はこちら |

以上のように、ツールによって機能や特徴、料金プランに違いがあるので選ぶときの参考にしましょう。

ヘルプデスクツールの選定ポイント

ここでは、ヘルプデスクツールの選定ポイントを解説します。ヘルプデスクツールの導入を検討している企業の担当者の方は必見です。

(1)情報を簡単に蓄積できるか

1つ目は、社員が情報を簡単に蓄積できるかです。

顧客や社員などからヘルプデスクに寄せられる問い合わせは大量です。そのため、一から情報を書き出していくのは時間や手間がかかるため、次第に放置されてしまいます。

そこで、テンプレートを活用したり画像や動画を添付したりできるツールであれば、情報を蓄積する負担を軽減できるので、次々に新しいナレッジを担保していけるのです。したがって、必要な情報を簡単に蓄積できるツールを選びましょう。

(2)情報に即アクセスできるか

2つ目に、目当ての情報に即アクセスできるかが重要です。

ヘルプデスクツールには、何十件~何百件もの問い合わせ記録が残ります。しかし、単純にナレッジを蓄積しているだけでは「情報が煩雑化しており、どこに何があるか分からない」「目当ての情報が検索にヒットしない」という事態に発展しかねません。

そのため、自社がヘルプデスクツールを導入するときは「テーマごとに情報を整理できる構造」「超高精度の検索機能」が備わったツールを選びましょう。

(3)情報を最新の状態に保持できるか

3つ目に、情報を最新の状態に保持できるかを確認すべきです。

たとえば、よくある質問をFAQとしてまとめたり、チャットボット機能でAIが自動で問い合わせに答えてくれたりすることができるツールであっても、その情報が古いままでは適切な問い合わせ対応ができず、社員が抱える業務の疑問点を解消できません。

そのため、同じようなナレッジが複数共有されることを防げる「重複判定機」能や、使われていないナレッジを整理できる「断捨離機能」が備わっている「ナレカン」のようなツールを導入し、ナレッジを正確でフレッシュな状態に保ちましょう。

おすすめのヘルプデスクツールまとめ

ここまで、おすすめのヘルプデスクツール7選と導入メリット、選定ポイントなどを中心にご紹介しました。

ヘルプデスクツールは、ヘルプデスク担当者の負担を軽減するうえで不可欠です。しかし、「とりあえず」でツールを導入してしまうと、操作が難しかったり使い勝手が悪かったりするので、結局は業務効率化につながりません。

そのため、ヘルプデスク業務には「あらゆる情報を蓄積でき、目的の情報をすぐに見つけ出せるツール」が求められます。とくに「過去の問い合わせ」や「よくある質問」をまとめておけば、迅速な顧客対応や社員の自己解決を促す仕組みづくりに役立つのです。

したがって、自社が導入すべきは、社外からの問い合わせ履歴や社内のよくある問い合わせ・回答をナレッジ化して共有・管理できるツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、ヘルプデスク業務の負担を軽減しましょう。