【無料あり】おすすめの社内マニュアル作成ツール/アプリ8選!選び方も解説

新入社員への教育や業務の引き継ぎには、マニュアルが必須です。従来は、ExcelやPowerPointでマニュアルを作る方法が主流でしたが、更新や保管に手間がかかるため、近年ではITツールを活用する企業が増えています。

しかし、ツールにはさまざまな種類があるので「どれが自社に最適かわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おすすめの社内マニュアル作成ツール8選やツールの選び方を中心にご紹介します。

- マニュアル作成ツールの選び方・メリットを知りたい

- 複数のマニュアル作成ツールを比較して、導入可否を検討したい

- マニュアルの作成から運用まで効率的にできるツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適なマニュアル作成ツールが分かり、マニュアルの作成・管理にかかる手間を省けるようになります。

目次

マニュアル(手順書)作成ツール/アプリとは

マニュアル作成ツールとは、業務手順書や操作手順書、動画マニュアルなどの作成・管理を支援するツールのことです。

以下では、マニュアル作成ツールが必要とされる背景や、Office製品でマニュアルを作成するデメリットを紹介します。

マニュアル作成ツールが必要とされる背景

マニュアル作成ツールが必要とされるようになった背景には、「リモートワークの普及」や「労働人口の減少」が挙げられます。

リモートワークが普及したことにより、出社せずに業務を進める機会が増加しました。そのため、リモートワーク中でも業務を円滑に進められるように、マニュアルを紙ではなく電子化する必要があるのです。

また、昨今の慢性的な労働力不足により、多くの企業では社員教育に時間を割けないという現状があります。そのため、新入社員が自ら調べて疑問を解決する体制を整え、教育コストを削減する必要があるのです。

このような状況下では、マニュアル作成ツールは大きな役割を持ちます。マニュアルの電子化によって、遠隔地からの閲覧が可能になるほか、ツール内にマニュアルが一元管理されるので目当ての情報を素早く見つけられるのです。

Office製品でマニュアルを作成するデメリット

Office製品でマニュアルを作成するデメリットは、「共有するのにメールや外部ツールを併用する必要がある」「情報が増えるにつれファイル管理が煩雑になる」の2点です。

Office製品は新たなツール導入をする必要がなく簡単に使えます。しかし、Office製品はマニュアル管理に特化したツールとは言えず、他の業務の資料に埋もれて欲しい情報がどこにあるか探せず、作成したマニュアルが形骸化してしまうケースも多いのです。

そこで、マニュアル作成ツールを導入すれば、ツール上でマニュアルの作成・共有・管理が完結するため、Office製品のデメリットを解消できます。とくに、超高精度の検索機能がある「ナレカン」であれば、大企業でも管理が煩雑になる心配はありません。

マニュアル作成ツールの種類

マニュアル作成ツールには3種類あり、それぞれの特徴は以下の通りです。

- Q&A形式のマニュアル作成ツール

- テキスト形式のマニュアル作成ツール

- 動画式のマニュアル作成ツール

投稿された質問に回答する形でノウハウを蓄積するツールです。質問をもとにマニュアルを作れるので、実務に有益な情報が集まりやすくなります。

文章で手順が記載されているツールです。文字を打ち込むだけでマニュアルが完成するため、作成に手間がかかりません。

映像で手順を説明するツールです。視覚的に学べるので、利用者にとっては作業のイメージがしやすいメリットがあります。

このように、マニュアル作成ツールにはそれぞれに特徴があります。ツールの種類が業務とかみ合わなければ、かえって従業員の負担が大きくなってしまうため注意が必要です。

たとえば、「マニュアルを残すだけでなく、業務の不明点に関する同じような質問への対応を軽減したい」という方は、社内知恵袋(質問機能)を備えた「ナレカン」のようなツールを導入しましょう。

【目的別】作成すべきマニュアルの選び方

マニュアルは、目的に合わせて作成すべき種別が異なります。以下の表を参考に、業務に必要なマニュアルと作成に適したツールを選びましょう。(表は左右にスクロール可)

| 業務マニュアル(手順書) | 作業標準書 | 新入社員マニュアル | 製品マニュアル | 接客マニュアル | |

|---|---|---|---|---|---|

| <内容> |

業務全般の手順や方法をまとめたマニュアルです。 |

「商品を梱包する」「食材を切る」など、業務マニュアルより細かい業務範囲で、誰もが同じ動きをできるように手順をまとめたものを指します。 |

新入社員が一通りの業務を覚えるためのマニュアルです。 |

製品の特長や仕様をまとめた資料です。営業先で自社の商品を説明するときなどに使います。 |

接客の流れや、効果的なセールストークなどのノウハウをまとめたマニュアルを指します。 |

| <適したツール> |

・Q&A式

・テキスト式

・動画式 |

・テキスト式

・動画式 |

・Q&A式

・テキスト式

・動画式 |

・Q&A式

・テキスト式 |

・Q&A式

・動画式 |

| <注目機能> |

テンプレート化により作成が簡単なタイプがおすすめです。 |

操作するだけで自動的に必要な画面や動作説明文を取得してくれるタイプがおすすめです。 |

技術がなくとも直観的に動画作成ができ、音声を認識して字幕や翻訳をしてくれるタイプがおすすめです。 |

検索機能があり、各製品の知りたい情報を即座に検索できるタイプがおすすめです。 |

共有が手軽で、操作性に特化したタイプがおすすめです。 |

このように、マニュアル自体にも多数の種類があるので、使う場面や目的に応じて適切な形式でマニュアルを残すことが重要です。

よくある不明点もマニュアル化できるツール・アプリ2選

以下では、 よくある不明点もマニュアル化できるツール・アプリ2選をご紹介します。

社内でマニュアルを整備するときは、ベテラン社員に同じような質問が繰り返されないように、Q&A形式でマニュアルを残せると便利です。ただし、マニュアルには最新の情報を反映させるべきなので、一度作成して終わりではなく、定期的な更新が必要です。

そこで、「質問や不明点まで簡単にマニュアル化でき、素早く情報更新ができるツール」を導入しましょう。加えて、マニュアルが社内で活用されていくには、必要な情報をすぐに見つけられる検索機能が必須です。

結論、マニュアル作成に最適なのは、質問した内容のマニュアル化まで可能で、超高精度な検索機能で必要な情報がすぐに見つけられるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンは、業務に関する質問と回答をマニュアルとして残せる機能や、一定期間閲覧されていない情報を断捨離する機能により、常に必要とされるマニュアルのみ管理できます。また、ヒット率100%のキーワード検索により、必要な情報がすぐに見つかります。

【ナレカン】大量のマニュアルもアクセスしやすく管理できるツール

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【Qast】マニュアルを通したチャットができるツール

<Qastの特徴>

- 用途に合わせて使い分けできる

- シンプルな画面設計

社内の疑問は「Q&A」として、自ら発信するナレッジは 「wiki」として蓄積されます。なお、Q&Aは匿名でも質問や回答が可能です。

シンプルで分かりやすい画面設計が特徴で、誰でも使用しやすいツールです。

<Qastの機能・使用感>

画像引用:Qast公式|主要機能-Q&A

- Q&A

- タグの自動付与機能

- AIナレッジインタビュー

メンバーが投稿した疑問に対して解答する形で、回答がナレッジとして蓄積・共有されます。

AIが投稿された内容を分析し、内容にふさわしいタグを自動付与する機能があります。手動でタグ付けする手間を省けるうえ、タグの付与された投稿が増えるため、活用の促進が期待できるのです。

AIの質問に答えるだけで音声の情報を自動で構造化し、ナレッジとして変換されます。テキスト化をする必要がないため、個人のノウハウを気軽に残せるのです。

<Qastの注意点>

- 高度なセキュリティは上位プランへの加入が必要

- 更新状況が分かりづらい

- 検索がヒットしにくい可能性がある

ユーザーのアクセスログの取得といったセキュリティ対策をする場合、上位プランに登録しなければなりません。

利用しているユーザーからは「更新タイミングがバッティングすると、更新反映されない部分があります。

更新の状況がもう少しわかりやすいと良いです」という声があります。(引用:ITreview)

利用しているユーザーからは、「情報を絞り込むには詳細検索が必要で、ひと手間かかる」という声があります。(参考:ITreview)

<Qastの料金>

初期導入費用+月額費用がかかります。料金の詳細は問い合わせが必要です。

無料あり|テキスト形式の社内マニュアル作成ツール/アプリ3選

以下では、テキスト形式の社内マニュアル作成ツール/アプリを3つご紹介します。文章メインでマニュアルをまとめたい方は必見です。

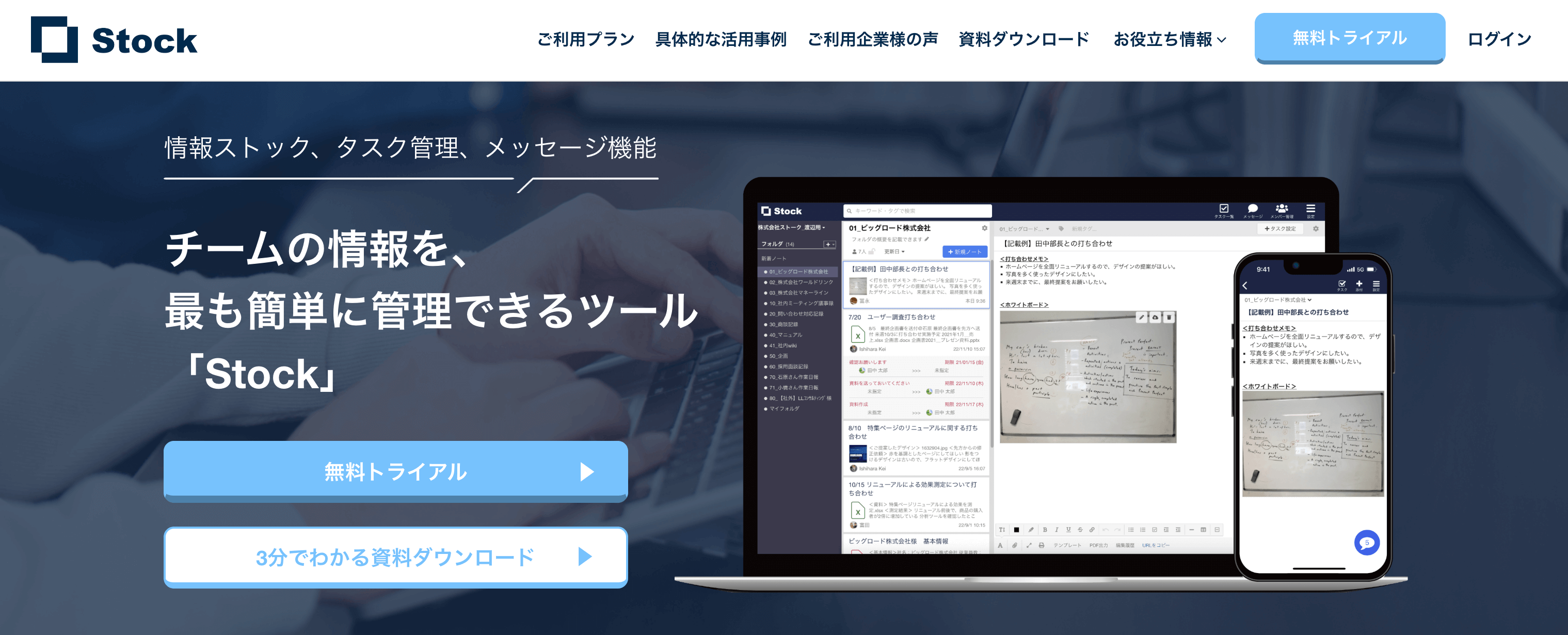

【Stock】スマホ・タブレットからマニュアルを閲覧・作成できるツール

社内マニュアルをテキストだけでなく、画像や動画、ファイルを活用して作成可能なツールです。さらに、スマホでマニュアルを作成・確認できるので、現場のメンバーや出先でも情報に即アクセスしやすいのです。

「Stock」の「ノート」では、自作のテンプレートの登録、呼び出しも簡単なため、マニュアル作成に最適です。加えて、ノートに紐付く「メッセージ」で話題の入り乱れないコミュニケーションが実現します。

/ 情報ストック、タスク管理、メッセージ機能 /

チームの情報を、最も簡単に管理できるツール「Stock」

Stockは、社内のあらゆる情報を、最も簡単に「管理」できるツールです。「社内の情報を、簡単に管理する方法がない」という問題を解消します。

Stockを使えば、「ノート」の機能を利用して、要件などのテキスト情報や、画像やファイルなどのあらゆる情報を誰でも簡単に残せます。

また、「タスク」や「メッセージ」の機能を利用すると、ノートに記載したテーマごとにコミュニケーションを取ることができるため、あちこちに情報が分散せず、常に整理された状態で業務を遂行できます。

<Stockをおすすめするポイント>

- ITの専門知識がなくてもすぐに使える

「ITに詳しくない65歳の方でも、何の説明もなく使える」程シンプルです。

- 社内のあらゆる情報を、最も簡単に「ストック」できる

作業依頼、議事録・問い合わせ管理など、あらゆる情報を一元管理可能です。

- 驚くほど簡単に、「タスク管理」「メッセージ」もできる

直感的な操作で、「タスクの担当者・期日の設定」と「メッセージでのやりとり」が可能です。

<Stockの口コミ・評判>

塩出 祐貴さん

松山ヤクルト販売株式会社 |

|

「強烈な『ITアレルギー』がある弊社にも、Stockならば、一切混乱なく導入できました」 ★★★★★ 5.0 弊社の宅配部門のスタッフの半分近くは50代以上と高齢で、キーボード入力が苦手なスタッフもいるほど、ITツールへの強い抵抗感がありました。しかし、Stockは他ツールに比べて圧倒的にシンプルで、直感的に使えるため、予想通り非常にスムーズに使い始めることができました。 |

竹原陽子さん、國吉千恵美さん

リハビリデイサービスエール |

|

「会社全体が、『Stock(ストック)さえ見ればOK』という認識に180度変わった」 ★★★★★ 5.0 特に介護業界では顕著かもしれませんが、『パソコンやアプリに関する新しい取り組みをする』ということに対して少なからず懸念や不安の声はありました。しかしその後、実際にStock(ストック)を使ってみると、紙のノートに書く作業と比べて負担は変わらず、『Stock(ストック)さえ見れば大半のことが解決する』という共通の認識がなされるようになりました。 |

江藤 美帆さん

栃木サッカークラブ(栃木SC) |

|

「ナレッジが属人化しやすいプロスポーツクラブには、Stockを非常に強くお勧めします!」 ★★★★★ 5.0 元々悩んでいた『ナレッジがブラックボックス化してしまう』という問題が、驚くほどうまく解消されました。 『Stockさえ見れば、すぐに必要な情報を把握できる』という状況を作り出すことに成功し、明らかに生産性が向上しました。 |

<Stockの料金>

- フリープラン :無料

- ビジネスプラン :500円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン :1,000円/ユーザー/月

※最低ご利用人数:5ユーザーから

【google ドキュメント】社内で共有・閲覧がしやすいツール

<google ドキュメントの特徴>

- どこからでも共同編集が可能

- オフラインでも使用できる

- 他のGoogleアプリとの連携

スマホやタブレット、パソコンがあればどこからでもドキュメントを作成・編集可能です。また、チームのコメントも共有されます。

インターネット接続がなくても、ドキュメントへのアクセスや、編集が可能です。

Gmailを利用して直接コメントへ返信したり、スプレットシートからのグラフを埋め込んだりできます。

<google ドキュメントの機能・使用感>

- 多様なテンプレート

- 共有時にセキュリティ対策が可能

会議やプロジェクト管理、メールの下書きといった様々な用途に合わせたテンプレートがあります。そのため、一から作成する手間が省けるのです。

作成したドキュメントを共有するときにアクセス制限をつけたり、共有相手を指定したりするのが簡単です。また、ドキュメントごとに設定可能なため、安全なセキュリティ下で共有されます。

<google ドキュメントの注意点>

- 有料プランでも使用できない機能がある

- ワードとの連携に問題がある

AIアシスト機能など、有料プランであっても値段によって、利用可能な機能が異なる点に注意しましょう。

一部ユーザーの口コミでは「Wordとの互換性が完璧ではないので、レイアウトが崩れることがあるのは改善してほしいポイントです。」というものもあります。(引用:ITreview)

<google ドキュメントの料金>

google ドキュメントは基本的にGoogleのアカウントがあれば、無料で使用可能です。しかし企業で使用する場合は、以下の有料プランが推奨されています。

- Starterプラン:950円/ユーザー/月

- Standardプラン:1,900円/ユーザー/月

- Plusプラン:3,000円/ユーザー/月

- Enterprise Plusプラン:要問い合わせ

【Kibela】個人用・共有用に分けてマニュアルを作成できるツール

<Kibelaの特徴>

- リアルタイムで共同編集できる

- 豊富な管理機能

- さまざまな用途で使える

リアルタイムで共同編集可能なため、ボリューミーなマニュアルを分担して作成するのに便利です。

充実した管理機能により、情報が安全に保護されます。2025年9月4日に管理者が利用範囲を必要なユーザーに限定できる管理機能が追加されました。

ひとつのツールで、マニュアル作成に加えて議事録や日報、社内ブログなどさまざまな用途での活用が可能です。

<Kibelaの機能・使用感>

画像引用:Kibela公式|主な機能

- 検索機能が充実している

- インポート・情報蓄積が簡単

複数条件を指定した高度な検索が可能なほか、自社専用同義語辞書からも検索をかけられます。

Wordや他社ツールからのインポートが簡単で、よく使う情報はテンプレート化もできるため、情報の蓄積に時間がかかりません。

<Kibelaの注意点>

- ITが苦手な人には操作が難しい傾向にある

- 目的の記事を探すのが大変

Markdown、リッチテキストエディタ、PlantUMLで作成するので、ITが苦手な人は使いこなせない可能性があります。

利用しているユーザーからは「記事が増えてくると、目的の記事を探すのに時間がかかってしまいます」という声があります。(参考:ITreview)

<Kibelaの料金>

参考:Kibelaの料金ページ

- コミュニティープラン:0円

- ライトプラン:550円/ユーザー/月

- スタンダードプラン:880円/ユーザー/月

- エンタープライズプラン:1,650円/ユーザー/月(年間契約)

無料あり|動画形式の社内マニュアル作成ツール/アプリ3選

以下では、動画形式の社内マニュアル作成ツール/アプリを3つご紹介します。とくに、オンライン研修で使えるツールを探している方におすすめです。

【Dojoウェブマニュアル】多機能なマニュアル作成アプリ

<Dojoウェブマニュアルの特徴>

- モニタリング機能が搭載されている

- データ解析により作業が見える化する

- 無料でも使いやすい

マニュアルに対する「いいね」や閲覧者数をカウントできるので、マニュアルの利用度や貢献度が一目で分かります。

マニュアルから時間を計測し、改善や生産性向上に活用可能なのです。

「Dojoウェブマニュアルフリー」プランでは、無期間で、100MBまでマニュアルデータを格納できます。(最新スマホ撮影の画像30枚、動画1本(30秒)程度が目安)

<Dojoウェブマニュアルの機能・使用感>

- スマートフォン版アプリがある

- 多言語翻訳

- AIによるチェックが受けられる

スマホ版アプリがあるので、現場で業務をしながらマニュアルを作成・確認するために適しています。スマホで撮った写真をそのまま添付できる点も便利です。

動画の内容をワンタッチで多言語に翻訳可能です。

ChatGPTが備わっており、マニュアルに対してアドバイスが受けられます。マニュアルの品質が気になる方におすすめの機能です。

<Dojoウェブマニュアルの注意点>

- 年間契約が必須

- 直感的に操作しづらい

年間契約が必須なので、使用人数によっては予算オーバーとなる可能性があります。

利用しているユーザーからは「もっと直感的な操作のしやすさに磨きをかけてもらえるとDojoを利用するためのマニュアルをDojoでつくる、といった作業が不要になると思います」という声があります。(引用:ITreview)

<Dojoウェブマニュアルの料金>

- 無料プラン:0円(3か月)

- ベーシックプラン:初期費用300,000円+37,500円(税抜)/月(年間契約)

- ビジネスプラン:初期費用500,000円+75,000円(税抜)/月(年間契約)

- エンタープライズプラン:初期費用500,000円+要問合せ/月(年間契約)

【Teachme Biz】業務マニュアルをスムーズに共有できるアプリ

<Teachme Bizの特徴>

- 1つの動画から画像を切り抜ける

- 翻訳機能が充実している

- マニュアルをステップ化できる

1つの動画から、使いたいシーンを画像として切り抜けるので、写真を撮るために作業を停止する煩わしさがありません。

20言語から選択してマニュアルを自動翻訳できます。さらに、辞書機能が搭載されているため、誤翻訳されやすい固有名詞も適切な表現となるのです。

手順を一つひとつステップに分けて、表示できるため、誰にでも伝わるマニュアルの作成が簡単です。

<Teachme Bizの機能・使用感>

- マニュアルをタスクとして配信する機能がある

- 画像・動画を使ったマニュアル作成に強みがある

「タスク名」「期限」「マニュアル」を入力して「タスク作成」をすると、設定先の従業員に通知が届きます。その結果、たとえば従業員がマニュアルを見たかをすぐに確認できるため、進捗管理がしやすくなるのです。

複数枚の画像を貼って手順を明確に示したり、動画で業務の流れを説明したりするマニュアルを簡単に作れます。そのため、別途編集アプリを使う必要もありません。

<Teachme Bizの注意点>

- 効果的に運用するまでに時間がかかる

- 情報を整理しづらい

導入から運用まで1ヶ月ほどかかるため、すぐに運用したい場合は不向きです。

利用しているユーザーからは「一応フォルダ管理もできますが、2階層しかフォルダ作成が出来ず、ある程度保管については工夫が必要です。」という声があります。(参考:ITreview)

<Teachme Bizの料金>

- 無料トライアル期間あり

- スタータープラン:59,800円(税抜き)/月

- ベーシックプラン:119,800円(税抜き)/月

- エンタープライズプラン:319,800円(税抜き)/月

いずれのプランでも、別途初期費用が発生します。料金詳細は、問合せが必要です。

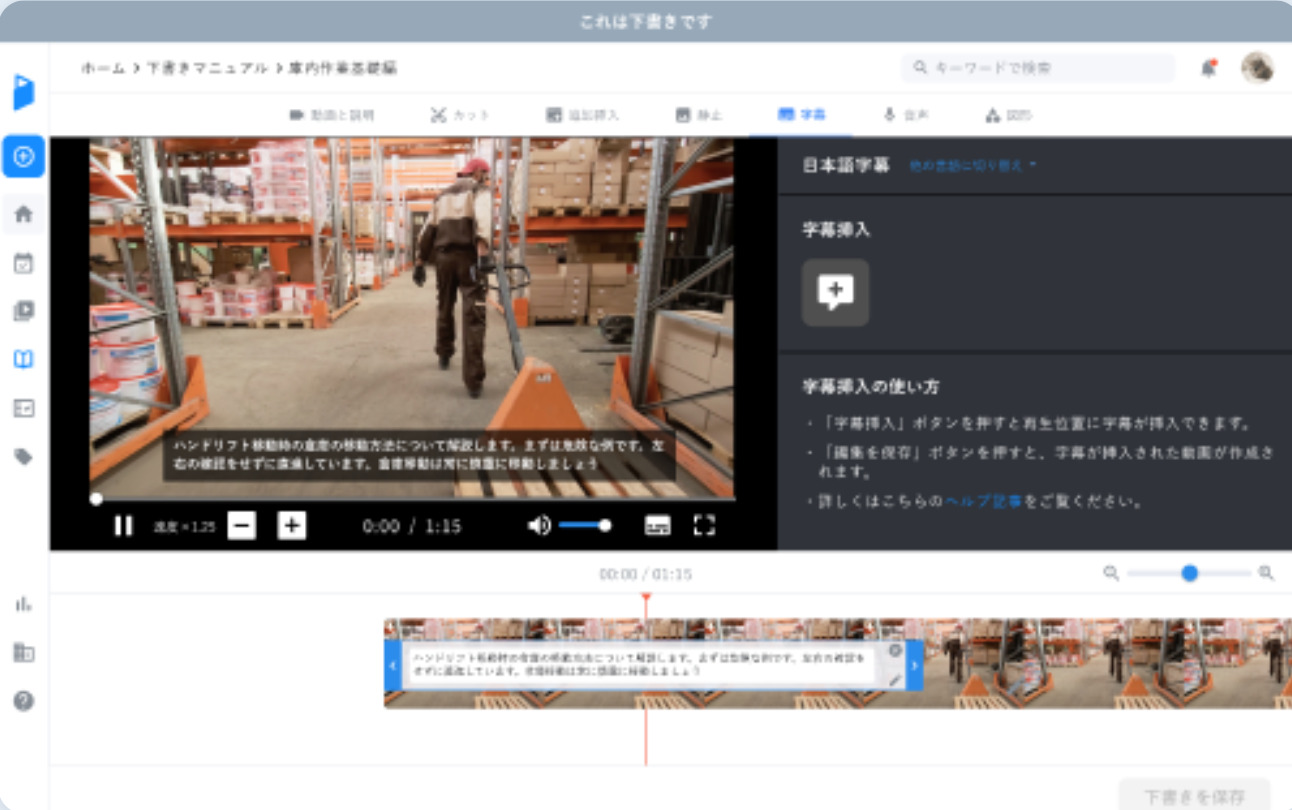

【tebiki】スマホで簡単に動画マニュアルを作成できるアプリ

<tebikiの特徴>

- スマホで撮影するだけで動画マニュアルが作れる

- 自動字幕・多言語に対応している

- 教育効果や習熟度が把握できる

編集機能がシンプルで誰でも作成が簡単です。

動画内の音声を自動で字幕に変換する機能があり、100以上の言語に対応しているためボタン1つで翻訳が完了します。

レポート機能で「誰が、いつ、どのくらいマニュアルを見たのか」が一目で把握できるので、理解度テストや教育の効果検証にも貢献します。

<tebikiの機能・使用感>

- 画面録画機能がある

- 動画編集機能が優れている

画面録画にも対応しているので、現場の作業だけでなく事務作業のマニュアル化にも役立ちます。さらに、マウスポインタの動きも動画に反映できるため、PCで操作手順を説明するときも簡単です。

動画編集に関する知識がなくても、直感的に自動生成文字を「挿入」したり、動画と動画を「つなぎ合わせ」したりできます。

<tebikiの注意点>

- 文字ベースのマニュアルはつくれない

- 手順書の整理機能が不十分

動画マニュアル作成に特化したツールのため、文字をベースとしたマニュアルを作成したい方には不向きな可能性があります。

利用しているユーザーからは「手順書が増えてきて埋もれてしまい、必要な動画が必要な時に出せないときがあります。単純に管理の問題もありますが、手順書の整理機能を充実させて欲しいなと思います。」という声があります。(引用:ITreview)

<tebikiの料金>

料金の詳細は、問い合わせが必要です。

【比較表】社内のマニュアル作成におすすめのツール・アプリ一覧

以下は、紹介したツールの比較表です。ツールによって特徴が異なるので、比較検討して自社にあったツールを見つけましょう。(各表は左右にスクロール可)

<Q&A形式の社内マニュアル作成ツール>

| ナレカン【一番おすすめ】 | Qast | |

|---|---|---|

| 特徴 |

大量のマニュアルもアクセスしやすく管理できるツール |

マニュアルを通したチャットができるツール |

| シンプルで簡単or多機能 |

シンプルで簡単(大手~中堅企業向け) |

多機能 |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

| 注意点 |

法人利用が前提なので、個人での利用は不可 |

セキュリティ重視の企業は上位プランの契約が必要 |

| アプリの有無 |

【〇】 |

【〇】 |

| 料金 |

・無料プランなし

・有料プランは資料をダウンロードして確認 |

・要問い合わせ |

| 公式サイト |

「ナレカン」の詳細はこちら |

「Qast」の詳細はこちら |

<テキスト形式の社内マニュアル作成ツール>

| Stock【おすすめ】 | google ドキュメント | Kibela | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

スマホ・タブレットからマニュアルを閲覧・作成できるツール |

社内で共有・閲覧がしやすいツール |

個人用・共有用に分けてマニュアルを作成できるツール |

| シンプルで簡単or多機能 |

シンプルで簡単(中小規模の企業向け) |

多機能 |

多機能 |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】※画像のみ |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| アプリの有無 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 注意点 |

5名以上での利用が前提 |

ワードとの連携に問題がある |

記入方式が複雑で、ITが苦手な人には操作が難しい傾向にある |

| 料金 |

・無料

・有料プランでも500円~/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料・企業向けプランは950円~/ユーザー/月 |

・無料プランあり

・有料プランは550円~/ユーザー/月 |

| 公式サイト |

「Stock」の詳細はこちら |

「google ドキュメント」の詳細はこちら |

「Kibela」の詳細はこちら |

<動画形式の社内マニュアル作成アプリ>

| Dojoウェブマニュアル | Teachme Biz | tebiki | |

|---|---|---|---|

| 特徴 |

多機能なマニュアル作成アプリ |

業務マニュアルをスムーズに共有できるアプリ |

スマホで簡単に動画マニュアルを作成できるアプリ |

| シンプルで簡単or多機能 |

多機能 |

多機能 |

多機能 |

| 動画・画像の添付 |

【〇】 |

【〇】 |

【〇】 |

| テンプレート機能 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| アプリの有無 |

【〇】 |

【〇】 |

【×】 |

| 注意点 |

有料プランは年間契約が必須 |

効果的に運用するまでに時間がかかる |

文字ベースのマニュアルはつくれない |

| 料金 |

・無料プランあり

・有料プランは初期費用300,000円+37,500円(税抜)~/月 |

・無料プランなし

・有料プランは59,800円~/月 |

・要問い合わせ |

| 公式サイト |

「Dojoウェブマニュアル」の詳細はこちら |

「Teachme Biz」の詳細はこちら |

「tebiki」の詳細はこちら |

以上のように、複数のツールがあるときは、比較軸をもとに選定することが大切です。「ナレカン」では、担当者がお悩みをヒヤリング後、マニュアル作成ツールの一般的な比較軸をご紹介するので、ツール選びを成功させたい方は問い合わせましょう。

マニュアル作成ツールを利用する3つのメリットとは

ここでは、マニュアル作成ツールを使うメリットを3つご紹介します。社内全体にツールを浸透させるためにも、以下のメリットを把握・共有しましょう。

(1)マニュアルの品質が良くなる

1つ目のメリットは、マニュアルの品質向上につなげられる点です。

マニュアルの内容や手順が分かりづらければ、認識にズレが生じてしまいます。また、マニュアルの形式が作成者ごとに違うと、読み手のストレスになりやすく「マニュアルが読まれない」という事態になりかねません。

そこで、マニュアル作成ツールを活用すれば、テンプレートや基本フォーマットを利用した均一的なマニュアルを作成できるようになります。その結果、作成者ごとに内容や手順のばらつきが出る心配もなくなるのです。

(2)情報共有が活性化する

2つ目に、情報共有の活性化もメリットです。

マニュアルは作成して終わりではなく、業務の変化に応じて改訂する必要があります。しかし、ExcelやWordでマニュアルを作成していると、改訂のたびにファイルを更新しなければならず、手間がかかるうえ最新版がどれかわからなくなりがちです。

そこで、マニュアル作成ツールを利用すれば常に最新のマニュアルだけが共有され、ツールによっては既読管理もできます。そのため、ファイルデータより情報共有が簡単になるのです。

(3)作成にかかる手間を削減できる

3つ目のメリットとして、作成にかかる手間の削減にも役立ちます。

マニュアル作成ツールには、テンプレート/フォーマット機能が備わっているので、新規作成のたびに一からつくる必要がありません。また、Q&A形式のマニュアル作成ツールなら社内メンバーからの質問に答えるだけで業務マニュアルが作成できます。

このように、マニュアル作成における手間を最小限に抑えることで、ほかの業務へあてる時間も多く確保できるのです。

マニュアル作成ツールの5つの比較ポイント

ここでは、マニュアル作成ツールの比較ポイントを5つご紹介します。「ツールを導入したが効果を得られなかった」というケースを避けるためにも、以下のポイントを意識してツールを選びましょう。

(1)メンバー全員が使えるか

はじめに、メンバー全員が使えるツールであるかチェックしましょう。

多機能なツールはITに詳しくない従業員が使いこなせず、最終的に放置される可能性があります。したがって、直感的に操作できるシンプルなツールであるかは重要です。

また、「どのメンバーがマニュアルを確認したのか」や「どのマニュアルがよく見られているのか」が分かりやすいツールであれば、自然とマニュアルを確認する習慣がつくため、マニュアルの形骸化を防げます。

(2)用途に合っているか

次に、使用用途に合っているかも判断しましょう。

たとえば、テキストだけでは作業をイメージしづらい職種であれば、画像や動画も添付できるツールが必要です。また、営業部門や現場作業が多い仕事であれば、パソコンだけでなくスマホからも簡単に使えるツールが最適だと言えます。

このように、「誰が、どのような場面で使うのか」をあらかじめ確認すると、用途にあったツールを選べるのです。

(3)テンプレート機能があるか

次に、テンプレート機能があるかも確かめましょう。

テンプレート機能があれば、必要な情報を打ち込むだけでマニュアルが完成するため、従業員の負担を軽減できます。また、項目の抜け漏れも防げるので、不備のないマニュアルを作れるのです。

したがって、テンプレート機能が付いたマニュアル作成ツールを選択しましょう。

(4)マニュアルを確認しやすいか

次に、「マニュアルを確認しやすいか」も、ツールを選ぶうえで重要なポイントです。

マニュアル作成ツールは、パソコンやスマホなどの端末から確認可能ですが、インターネット環境のない場所では、マニュアルが表示されない場合もあります。そのため、ネット環境が不安定な場合でも、マニュアルを確認できるツールを選びましょう。

また、マニュアルを読むためにわざわざダウンロードしなければならないのは不便なため、「プレビュー状態」でも見られる点も大切です。このように、マニュアルの内容の確認が簡単で、任意のタイミングで出力可能な機能があるかを事前に確認しましょう。

(5)情報を最新の状態に保てるか

最後に、情報を最新の状態に保てるかも、ツールを選ぶうえで重要です。

マニュアルは一度作成しただけでは意味がないので、常に最新の状態に保てるようにしましょう。そのためには、古い情報を削除したり、情報をこまめに更新したりする必要があります。

たとえば「ナレカン」のように、最後に閲覧されてから時間がたっている記事を一覧表示する機能や、すでに似た内容の記事が書かれていたら通知してくれる機能のついたツールであれば、常に情報を最新の状態に保てるのです。

おすすめの社内マニュアル作成ツールまとめ

これまで、おすすめの社内マニュアル作成ツール8選や、ツールの比較ポイントを中心にご紹介しました。

内容によって最適なマニュアルの形式は異なりますが、どのようなマニュアルでも常に最新情報を記載する必要があります。また、業務担当者から業務に対する質問が出たときは、その内容も踏まえてマニュアルを更新するべきなのです。

そこで、「マニュアル作成・更新が簡単なツール」を導入しましょう。また、更新された内容をすぐに確認・業務に反映させられるように、必要な情報にすぐアクセスできるような検索機能が必須です。

結論、自社に導入すべきは、自社にあった形式でマニュアルを作成でき、高精度な検索機能で膨大な情報の中から必要な情報がすぐに見つけられるツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、社内マニュアルの作成から管理にかかる負担を解消しましょう。