【簡単解説】マニュアルの意味とは?手順書との違いや作成方法も紹介

業務の流れやツールの使い方などが記載された「マニュアル」は、あらゆる業務を一定のクオリティでこなすために必須です。マニュアルを作成・運用すれば業務効率化や生産性の向上はもちろん、従業員にかかる教育コストも減らせます。

一方、「マニュアルが形骸化しており、従業員のもつ独自のノウハウで現場が回っている」という企業も多いのではないでしょうか。このように社内業務が属人的な状況では、人材の入れ替わりなどが起こるたびにチーム全体の生産性が下がるリスクがあります。

そこで今回は、マニュアルの意味やメリット・デメリット、作成方法を中心にご紹介します。

- マニュアルの意味や種類が知りたい

- マニュアルの作り方・手順を参考にして自社で取り入れたい

- マニュアルを運用して、業務を効率化したい

という担当者の方はこの記事を参考にすることで、マニュアルに対する理解が深まるだけでなく、作成、管理するうえで注意すべき点も分かります。

目次

マニュアルとは

マニュアルにはいくつかの種類や類語もあります。所属する業界や業種で呼称や意味が異なるため、利用目的や利用シーンで使い分けましょう。

マニュアルの意味

以下は、辞書に記載されているマニュアルの定義です。

マニュアル【manual】(1)機械・道具・アプリケーションなどの使用説明書。取扱説明書。手引き書。(2)作業の手順などを体系的にまとめた冊子の類。引用:デジタル大辞泉

広義に捉えると、「マニュアル」と「手順書」は同じような意味合いになります。しかし、実際には、マニュアルは”ある業務全体の運用方針をまとめたもの”である一方、手順書は”ある業務の作業手順を具体的にまとめたもの”と分けられるのです。

また「マニュアル化」は、仕事の手順やノウハウをまとめた紙や電子データを作成することを指し仕事をやりやすくするために必要です。マニュアルを作成する際には、本来の意図から逸れていないかを確かめるために定義に立ち返りましょう。

マニュアルの種類

マニュアルは大きく分けて2種類に分類できます。

- 業務マニュアル

- 操作マニュアル

特定の業務や、仕事のノウハウを伝えるために作成されます。業務を引き継ぐ際に役立ちます。

社内で使われているシステムの操作方法を伝えるために作成されます。新人でも円滑にシステムを利用するために必須です。

ただし、上記はそれぞれ「知識やノウハウを身につけるために共有される」という点で共通しています。

手順書との違い

「マニュアル」と「手順書」には、同様に業務を進めるための方法等が記載されていますが、両者には以下のような違いがあります。

- マニュアル:業務全体に関する大きい規模感

- 手順書:個人でも完結する小さい作業

マニュアルと手順書の違いは「取り扱う作業の大きさ」です。マニュアルは業務の方針やフロー、ノウハウなどが記載されていますが、手順書はある業務の手順や工程を詳細に記しています。

他の説明書との違い

以下は、マニュアル以外の説明書の概要を説明します。それぞれの違いについて確認しましょう。

| 内容 | |

|---|---|

| 手引き書 | ・仕事のやり方(テクニック・コツ・ノウハウ・要点など)が記載された指導書

・マニュアルよりも抽象的で案内書・入門書とも言われる |

| ユーザーガイド | ・製品やサービスの使用方法を、テキストとイラストで分かりやすく解説している資料

・マニュアルよりも専門性が低い |

| ガイドブック | ・特定の場所・イベントの紹介・案内・説明などを目的とした図書

・マニュアルと違って手順ではなく、目的や指針を示すもの |

| ハンドブック | ・ある特定の分野で必要な情報や重要事項が最低限まとまっている資料

・基本情報が記載 |

取扱説明書 | ・機械やシステムの説明・操作方法が記載された説明書

・対象者は使用する全ての人(マニュアルは業務担当者) |

以上のように、マニュアルから派生したさまざまな文書が存在するので、利用目的や利用シーンによって使い分けましょう。

企業でマニュアル作成が必要な理由

企業でマニュアルが必要な理由として以下の2点が挙げられます。

- 教育・指導係の負担を軽減するため

- 評価をつけやすくするため

マニュアルを作成すると、新入社員や新たな業務担当者は、業務の全ての工程を教育・指導係に質問しなくても確認できます。また教える人によってやり方が違うといったこともなくなり、業務方法が統一されるのです。

マニュアルにより業務方法が統一されると、各社員の業務に対する能力・スキルがわかりやすくなります。そのため、より公平な評価がつけられるのです。

このように、マニュアルは新入社員や教育・指導・評価を担当する上司といった業務に関わる全ての人に必要なものだと言えます。各企業・業務に最適なマニュアル作成をするようにしましょう。

マニュアル運用が上手くいく企業の特徴

マニュアルの運用に成功する企業には、以下の3つの特徴があります。

- 暗黙知を形式知に変えている

- 管理が簡単な仕組みがある

- 定期的にマニュアルを更新している

業務上のノウハウは「言語化されている形式知」と「言語化するのが難しい暗黙知」の2つです。マニュアル運用が上手い企業では、暗黙知を極力減らして形式知にする動きが活発にあります。

マニュアルを簡単に管理できる仕組みも必要です。紙のマニュアルは修正版と差し替えるのが手間であり、メールやチャットではファイルを共有してもメッセージなどで流れてしまう恐れがあります。

実務とマニュアルが一致していないと現場が混乱するため、定期的な更新が必要です。そのため、更新作業が負担にならないシンプルな仕組みを用意しましょう。

マニュアルの運用が上手な企業には、以上の共通する特徴があります。とくに、マニュアルの管理と更新は具体的に対策すべきであり、目当てのマニュアルにサクサクたどり着ける「ナレカン」のようなツールが必要です。

【必見】マニュアル運用をスムーズにするツール

以下では、マニュアル運用をスムーズにするおすすめのツールをご紹介します。

紙のマニュアル作成は、必要な情報を探すのに手間がかかり、管理もしづらく紛失する恐れもあります。しかしITツールを使えば、検索機能を使用して簡単に情報が見つかるほか、一元管理もしやすくなります。

ただし、複雑なツールは社員が使いこなせず、情報を載せても形骸化してしまいます。そのため、「ITスキルに関係なく使える、簡単にマニュアル作成・管理・検索ができるツール」を導入しましょう。

結論、マニュアル運用に最適なのは、直感的な操作でマニュアルを作成・管理でき、超高精度な検索機能があるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンは、画像・ファイルの格納やテキストを用いてマニュアルを作成可能なのはもちろん、シンプルな操作性なので情報の確認・更新のハードルも低くなります。また「添付ファイル・画像内検索」により、マニュアルの必要な情報をすぐに探せるのです。

マニュアル管理が圧倒的に簡単にできるナレッジ管理ツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

マニュアルを作成するメリット

マニュアルを適切に作成・運用すれば、以下のメリットが得られます。

- 業務品質が維持される

- 業務に割く時間を減らす

- 業務の属人化を防ぐ

- 引継ぎがしやすくする

従業員によって手順が違うと、製品やサービス自体の品質にも影響があるので避けなければなりません。マニュアルには業務の品質が一定となるように手順が記されているため、誰が作業をしても同じ質やスピードで仕事ができます。

詳細に作業手順が記されているため「どうすれば良いか分からず迷う」「上司にやり方を聞く」などのムダな時間がなくなります。また、新入社員に直接仕事を教える必要が減り、教育コストの削減にもなるのです。

担当者が不在の場合でも、ほかのメンバーが代わりに業務を進められるようになります。業務に関する情報が属人化すると、担当者に何かあった際に作業が遅延したり、中断したりしなければならない恐れがあるのです。

退職や異動で引き継ぎが上手くいかないと、業務全体に影響が出る可能性もあります。一方、事前にマニュアルを作成しておけば、次の担当者へスムーズに引き継ぎができます。

マニュアルには以上の4つメリットがあるため、これまで運用してこなかったチームは早急に準備を進めましょう。

マニュアルを作成するデメリット

メリットがある一方で、マニュアルを活用するデメリットも存在します。以下ではマニュアルがもたらすデメリットをご紹介します。

- モチベーションが低下する

- マニュアルの作成に時間がかかる

- マニュアルの管理が面倒

マニュアルがあると、あらかじめ決められた業務以外をやる必要性を感じづらくなります。また、マニュアルに頼りすぎると状況に応じて対応方法を自分で検討するのが難しくなるのです。

マニュアルの作成は業務内容の整理や構成の立案、運用チェックなどやるべき工数が多く、時間がかかります。作成時間を短縮するためには「小さな業務範囲からはじめる」「簡単に作成できるツールを使う」などで対策しましょう。

紙のマニュアルは更新のたびに印刷しなおさなければならず、ファイルで管理するとアクセスするのが面倒で次第に使われなくなります。そのため、頻繁に確認・更新をするマニュアルは、とにかく簡単な方法で管理するのが最適です。

以上のように、マニュアルにはメリットばかりではなく適切に対策すべきデメリットもあります。デメリットも考慮した上で、マニュアルを作成するようにしましょう。

マニュアルの作り方・手順とは

マニュアルの作成には正しい手順があります。社内で積極的に活用されるマニュアルを作成するためにも、以下の手順を参考にしましょう。

ステップ1|マニュアルの大枠を決める

はじめに、マニュアルの大枠を決めます。

ここでの「大枠を決める」とは「何を、どこまで書くのか」を決めることです。マニュアルといっても、業務の端から端まですべてを記載するわけではありません。「作業内容」や「作業範囲」を絞って記載していきましょう。

作業内容や範囲を絞るとマニュアルの目的が明確になり、スムーズに作成できるようになります。

ステップ2|マニュアルの構成を決める

次に、マニュアルの構成を考えます。

構成とは作業フローの骨格であり、作成する前にあらかじめ構成を定めておけば、全体の流れに一貫性のあるマニュアルになるのです。

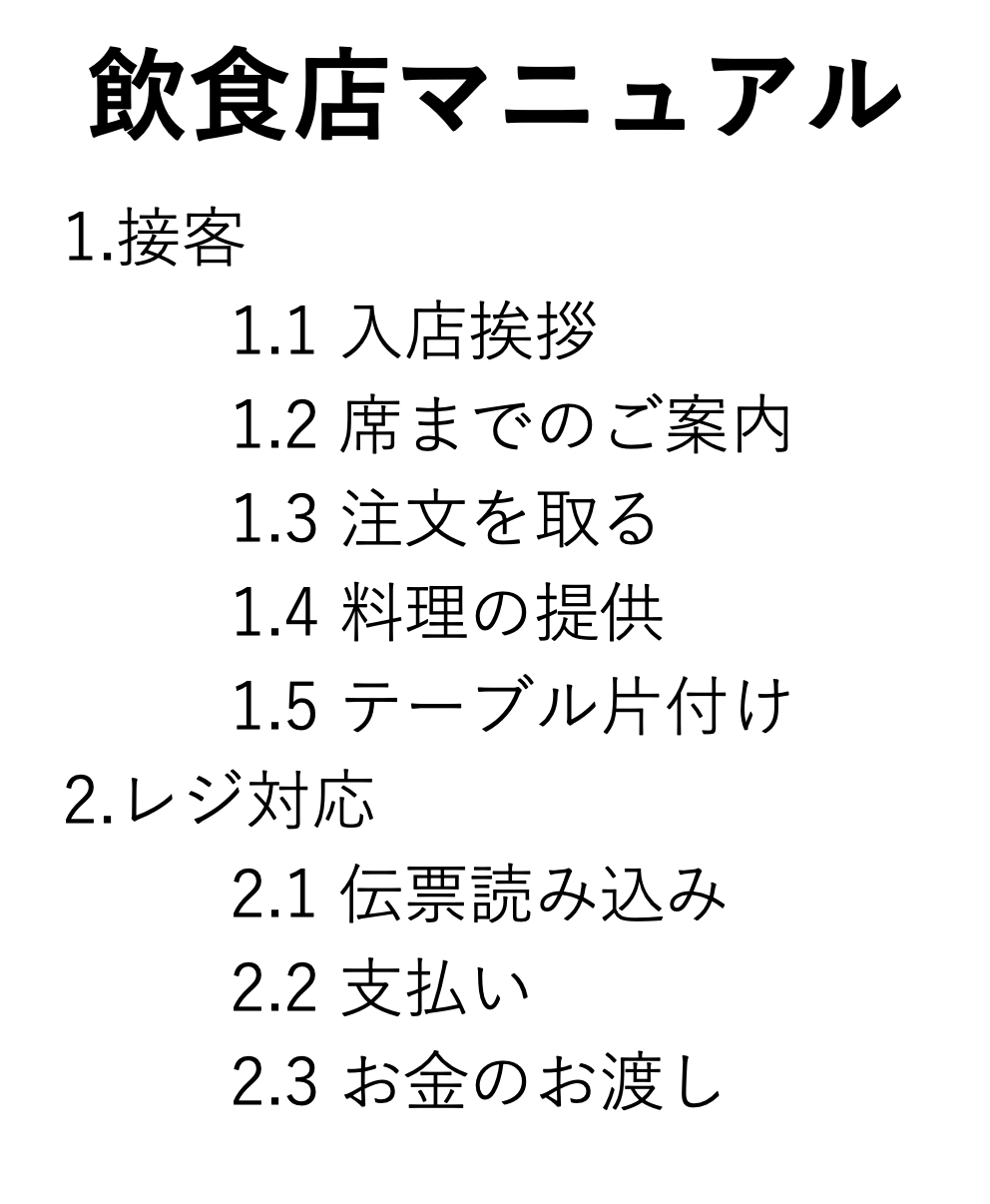

ここでの構成はマニュアルの目次になります。たとえば、下図のようなイメージです。

目次を決めておけば全体を俯瞰しながら作成できます。

ステップ3|マニュアルを作成する

次に、見出しごとに作業手順を記載しましょう。

従業員の立場になって、可能な限り詳細に記載します。言葉で説明しづらい内容は、図や写真で視覚的に伝えるのが効果的です。また必要に応じて業務担当者への聞き取りといった調査を行うようにしましょう。

また、マニュアルを作成しなければならない業務が多い場合、「テンプレート」を使用すると、マニュアル作成にかかる時間を短縮できます。

ステップ4|マニュアルを仮運用・修正する

最後に、マニュアルを運用する前に一部のメンバーを対象に仮運用をしましょう。

マニュアル作成者の主観が入り込んでしまい、メンバーにとって使いづらいマニュアルになっている可能性があるためです。社内で活用されるマニュアルにするためにも、客観的な意見をもらい、必要に応じて修正していきましょう。

このようなPDCAサイクルを回すとマニュアルが洗練されていき、誰が仕事をしても一定の質とスピードが担保されるようになるのです。

マニュアルのテンプレート

以下では、マニュアル作成に有効なテンプレートを紹介します。

こちらは、Canvaでマニュアル作成時に使用できるテンプレートです。

1ページ目に題名、2ページ目に手順とシンプルな構成なため、幅広い職種・業務で使用可能です。ページの追加・複製にも対応しており、完成後はPDFやppt形式でダウンロードできます。

マニュアルの作成・運用のポイント5選

マニュアルの作成手順が分かったところで、次はマニュアル作成や運用のコツを確認しましょう。

(1)5W1Hを意識する

マニュアルの内容を具体的にするためにも、5W1Hの「いつ・誰が・どこで・何を・なぜ・どのように」を埋めるようにマニュアルをつくりましょう。

内容が具体的であればあるほど、はじめて業務を担当するメンバーでも作業イメージが湧きやすくなります。しかし、具体的に記載しようとすると、冗長な文章になってしまいがちなので注意が必要です。

そのため、使いやすいマニュアルにするためにも、5W1Hを使って「読み手がすぐに理解できるように簡潔に書く」ことを意識するのが大切です。

(2)視覚的に分かりやすくする

マニュアルに、写真や動画、図、フローチャートなどを活用すると見やすくなります。

文字以外の表現も利用すると視覚的に見やすくなります。さらに、「強調したい部分は赤字にする」「文字の大きさを変える」などの工夫を凝らせば、重要なポイントがすぐに分かるので親切です。

以上のような視覚に訴えかける工夫は必要ですが、あまりにもデザインに凝りすぎてはいけません。余計な情報が増えるとかえって内容が頭に入ってこないためです。誰が見ても分かりやすいシンプルなデザインにしましょう。

(3)読み手の立場になって作成する

マニュアルは、読み手を意識することが重要です。

ここで言う「読み手を意識する」とは、「難しい用語を使わないこと」を指します。専門用語が多いとマニュアルを読んでも分からず「業務手順の共有」という目的を達成できません。

そのため、プレゼン資料やレポートを書くのと同様に、誰が読んでも同じように解釈できるマニュアルにするべきです。どうしても避けられない専門用語がある場合には、注釈や解説を載せましょう。

(4)マニュアル管理の担当者を設置する

次に、マニュアルが社内で利用されているかを把握しましょう。

具体的には、マニュアル管理の担当者を設けて、定期的に運用されているかチェックします。また、担当者を筆頭に「マニュアルの重要性」を正しく発信していくと、マニュアルが形骸化するのを避けられます。

以上のように、マニュアルが社内で活用されていない事態を防ぐためにも管理担当者を決めましょう。

(5)定期的にアップデートする

最後に、マニュアルと実務が乖離しないように定期的に更新しましょう。

具体的には、「マニュアルの作業手順が少し違う」「この手順を追加してほしい」などの要望が出てくることがあります。マニュアルは、最も作業効率を高める手順として、現場で運用されるので迅速に対応しなければなりません。

ただし、すべての意見がメールやチャットで届くと、どのマニュアルに対する意見なのか混乱してしまいます。そこで、マニュアルを作成した「記事」に紐づけて、「コメント」を残せる「ナレカン」のようなアプリを利用すれば、要望に合わせて適切に更新できます。

マニュアルの意味・デメリット・作成方法まとめ

これまで、マニュアルの意味やメリット・デメリット、作成方法を中心にご紹介しました。

マニュアルは企業活動において、生産性向上や業務効率化が図れる重要な要素のひとつです。しかし、紙でマニュアルを作成すると、情報の検索に時間がかかり、紛失する恐れがあります。

したがって、「必要な情報がすぐに探せて簡単に管理可能なツール」を導入しましょう。また複雑なツールは全社員が使いこなせず、形骸化してしまうため、誰でも簡単に操作できるツールであるべきです。

結論、マニュアルの運用に最適なのは、直感的な操作でマニュアル作成・更新が簡単で、マニュアルに添付したファイルや画像からも情報をすぐ探せるツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」でマニュアルを正しく管理し、現場の生産性向上を実現しましょう。