ヒヤリハット情報の共有方法とは?書き方や活用するポイントも解説!

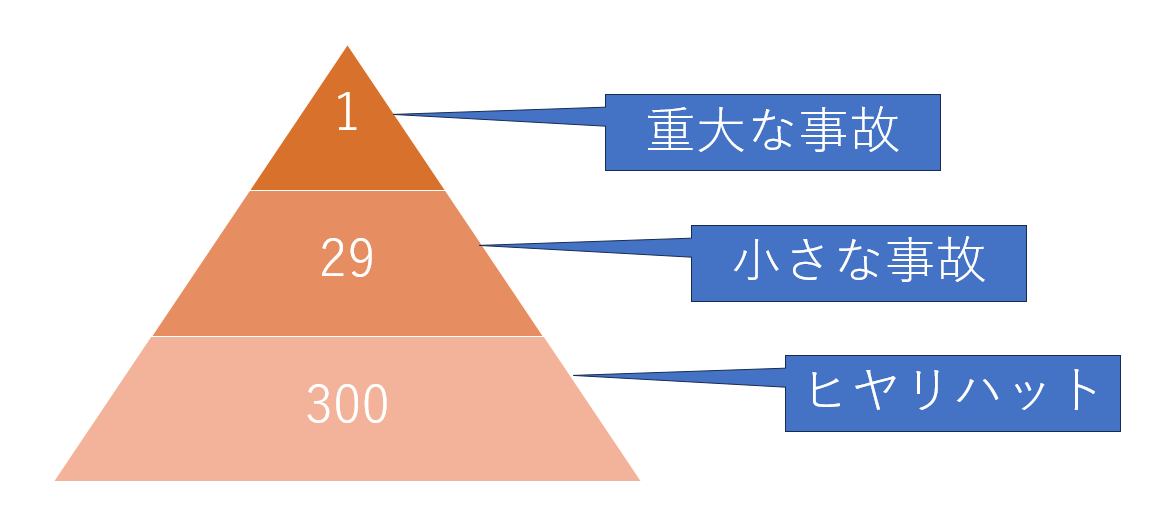

大事には至らなくとも、大きなトラブルに発展しかねなかった状況を「ヒヤリハット」と呼びます。1件の重大な事故の背後には300件の異常(ヒヤリハット)が存在するとも言われており、事故防止に向けてヒヤリハットの共有体制を築く企業が増えているのです。

一方、ヒヤリハットを全社で共有したくても「情報を蓄積していく場所がない」「どうすれば社員に読んでもらえるか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ヒヤリハットを情報共有する方法や活用ポイントを紹介します。

- ヒヤリハットの情報を共有する目的・方法を知りたい

- ヒヤリハットの具体例・事例を参考に対策したい

- ヒヤリハットの情報共有がスムーズになるツールを探している

という担当者の方はこの記事を参考にすれば、ヒヤリハットの適切な管理体制を整えて、社内の事故防止に貢献できます。

目次

ヒヤリハットとは

ここでは、ヒヤリハットの概要を解説します。以下を参考に「なぜ社内でヒヤリハットを共有するのか」の意義について理解を深めましょう。

ヒヤリハットの概要

ヒヤリハットとは、危険性が極めて高い事態が発生したものの、幸い重大な事故には至らなかった出来事を指します。「ヒヤリとする」「ハッとする」という言葉が語源であり、一歩間違えれば大きな事故となりかねなかった行動の総称となっているのです。

類義語に”インシデント”という言葉があります。ヒヤリハットは「人が危険を感じたが事故には至らなかった出来事」を指すのに対し、インシデントは「事故やトラブルが起こりかけた、または起こった出来事」のことで、危険に気づいていない場合も含まれます。

つまり、ヒヤリハットは事故・災害に繋がる原因を特定し、再発防止にむけて策を考える重要な機会といえます。したがって、ヒヤリハットが起こったら社内に共有して、事故発生のリスクを減らす必要があるのです。

ハインリッヒの法則とは

重大な事故が1件発生すると、その背景には小さな事故が29件も存在し、それらの裏にも300件の異常(ヒヤリハット)が存在する状態を「ハインリッヒの法則」または「1:29:300の法則」と言います。

すなわち、大きな事故の裏には数多くのヒヤリハットが潜んでいるのです。したがって、重大事故の発生を未然に防ぐには、ひとつひとつのヒヤリハットに対策を講じて、ヒヤリハットの発生自体を抑止していく必要があります。

ヒヤリハットに対策を講じるためにまずは「ヒヤッとした」「ハッとした」出来事を社内で共有するべきです。そこで、直感的な操作で簡単に情報を残せる「ナレカン」のようなツールを使うと、ヒヤリハットの情報の共有がスムーズになります。

ヒヤリハットの具体例・事例

ヒヤリハットの事例には、たとえば以下のような内容が挙げられます。

- 製造業でのヒヤリハット

- 建設業でのヒヤリハット

- 介護業でのヒヤリハット

- オフィスでのヒヤリハット

- 情報セキュリティにおけるヒヤリハット

- 重大な事故の発生を防ぐため

- 同じミスを繰り返さないため

- 安全意識を高めるため

- 紙

- Word・Excelファイル

- ITツール

- 当事者の情報(氏名・所属部署)

- ヒヤリハットが発生した状況(日時・場所・経緯)

- ヒヤリハットが発生した原因

- 発生時の対応

- 再発防止策(対策・計画)

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

製造業では「フォークリフトが工場内を通過するとき、シャッターの外脇からシャッター前を横切ろうとした作業者と衝突しそうになった」といったヒヤリハットが起こり得ます。とくに、工場では大きな機械が多いため重大な事故の原因になる恐れがあります。

建設業などの現場作業では「高所の作業中に足元の番線につまずき、足場から転落しそうになった」といったヒヤリハットが起こり得ます。転落事故は、本人の怪我だけでなく、上司が管理不行き届きとして懲戒処分になる事態に発展しかねません。

介護業では「食事中に飲ませるべき薬を、隣の利用者の食事に混ぜそうになった」といったヒヤリハットが挙げられます。介護業などは、少しの油断が取り返しのつかない事故を招くことがあるので要注意です。

オフィスでは「水ふき用のモップで床拭きをしていたとき、床に置かれていた電源タップに水がかかりショートし停電する」といったヒヤリハットが起こり得ます。感電事故は、停電すれば各PCに保存されている重要なデータが消える恐れがあるのです。

社外の人とメールやツールを使用してやりとりをするときに、「誤って他の顧客・社外秘の情報を送ってしまいそうになった」といったヒヤリハットが起こり得ます。情報漏えいは企業全体の信頼を失う危険性があるので、事前に防ぐことが重要です。

以上のように、ヒヤリハットは業界・業種問わず起こり得ます。ヒヤリハットが発生してしまった場合には、再発防止に向けて必ず社内共有しましょう。

【意味ない?】ヒヤリハット情報を共有する目的とは

ヒヤリハット情報を共有する目的には、以下のようなものがあります。

ヒヤリハットの内容を共有すると、組織全体で潜在的なリスクを把握し、早期に対策を講じることが可能になります。結果として、重大な事故やトラブルの発生を未然に防止できるのです。

一人の経験を共有知に変えることで、他の社員が同様のミスを避けられます。とくに、新人や異動者の教育時に有効です。

日常的にヒヤリハットを報告・共有することで、職場全体の安全意識が向上し、安全文化の定着にも寄与します。

ヒヤリハット共有の目的は、「発生した事実を記録すること」ではなく「再発を防ぐために活かすこと」にあります。記録後は、原因の分析や対策の検討を意識的に実施することが重要です。

活用される!ヒヤリハット報告書の書き方

以下では、ヒヤリハット報告書を作成するときの手順を紹介します。ヒヤリハット報告書は、事故防止のための重要なドキュメントなので、正確かつ詳細に記述しましょう。

(1)事実の記録

はじめに、ヒヤリハット報告書を書くときには発生時の状況を具体的に記載します。

複数人が同時に作業している場面では、状況が混乱しがちなので、まず状況の整理から始めるべきです。そこで、記載時のポイントとしては、5W1Hを意識して状況を分析・記載することが挙げられます。

具体的には「当事者の情報(Who)」「発生日時(When)」「発生場所(Where)」「内容(What)」「経緯(How)」「要因(Why)」を明らかにしましょう。5W1Hを活用すると、そのときの情報を過不足なく記録することができます。

(2)対応の記載

次に、ヒヤリハットに対してどのように対応したのか記載します。

記載時のポイントとしては、客観性を重視することです。報告書は必要な情報を正確に伝える役割を持つため、「〜であると思う」など主観的な表現は避けましょう。

また、誰でもわかる言葉を活用しましょう。専門用語を使ってしまうと、他部署の社員に内容が正しく伝わらず、同じようなケースを繰り返す恐れがあります。

(3)再発防止策の立案

最後に、今後同様の事象が発生しないようにするための具体的な対策を記載します。

再発防止策を検討するときは「抜本的な改善が必要なのか」「業務フローを一部改善すればいいのか」の見極めが重要です。また、実行が難しいあるいは長く続かない対策では効果が見込めないため、再現性のある対策を立てましょう。

また、発生したヒヤリハットからどのような事故が起こる可能性があるのかも記載するべきです。実際に起こり得る事故を認識すれば、より危機感を持って業務に取り組めるようになります。

ヒヤリハット情報の共有方法

ヒヤリハット情報を共有する場合、おもに3種類の方法があります。

紙での報告書作成は一般的な方法であり、専用のファイルやバインダーに保管しておけば、いつでも見返せる利点があります。しかし、情報の検索や共有には時間がかかるため、管理が煩雑になる可能性もあります。

デジタルファイルを用いた報告は、情報の整理・保存が容易であり、複数人での共有がスムーズです。ただし、ファイルのバージョン管理やアクセス制限に注意が必要なほか、ファイル共有や開封に手間がかかります。

ITツールの活用により、ヒヤリハット情報の一元管理が可能になります。リアルタイムでの更新ができ、アクセス権限の設定も容易なため、チームでの利用や社外との共有にも適しています。

以上のような各方法の特性を理解し、自社に適した方法を選ぶことが重要です。安全な環境で情報を保護するためには、アクセス権を柔軟に設定可能な「ナレカン」のようなITツールの活用がおすすめです。

自社でヒヤリハットを活用する3つのポイント

ここでは、自社でヒヤリハットを活用するときのポイントを紹介します。以下を参考に、社内でヒヤリハットを上手く活用して、事故防止に努めましょう。

(1)ヒヤリハットの管理システムを導入する

ヒヤリハットの事例を「ナレッジ」として、社内に蓄積するために管理システムを導入しましょう。

管理システム導入により、ヒヤリハットの情報を一元的に管理できます。なかでも、「情報をナレッジとして蓄積・共有できるナレッジ管理ツール」を利用すると、ヒヤリハット報告書の作成だけでなく、その後の共有・管理までを効率よく進められるのです。

ただし、操作が複雑なツールでは、社員が使いこなせずヒヤリハット報告書は形骸化していきます。そのため、直感的な操作で簡単に情報を残せる「ナレカン」のようなツールが最適です。

(2)報告書テンプレートを作成する

ヒヤリハット報告書のテンプレートを作成し、報告書作成にかかる時間を短縮しましょう。

社員がヒヤリハットを共有しない原因として「記載すべき項目が分からない」や「面倒くさい」が挙げられます。そのため、社員がヒヤリハットを簡単に共有できるよう、ヒヤリハット報告書のテンプレートを整備し、記載事項を明確にする必要があるのです。

なお、ヒヤリハット報告書に記載すべき項目には以下が挙げられます。

上記の項目を設けた「ヒヤリハット報告書」のテンプレートを活用すると、報告書作成時にかかる手間を省けます。

(3)すぐに確認できるようにする

最後に、ヒヤリハットの情報が必要なときにすぐに確認できるように運用を工夫しましょう。

ヒヤリハットを共有しても、現場の社員が確認せずに注意を怠れば、ヒヤリハットの再発や事故の発生につながります。そのため、共有したヒヤリハット報告書をいつでも確認可能な状態にするべきなのです。

したがって、ヒヤリハットは確認しやすいように内容をまとめたり、データベースを整理したりしましょう。そこで、優れた検索機能のあるITツールを導入しておけば、目的の情報を絞り込みやすいので、運用を工夫せずともヒヤリハットを瞬時に見つけられます。

【必見】ヒヤリハットの情報共有に最適なツール

以下では、ヒヤリハットの情報共有に最適なツールを紹介します。

ヒヤリハットの情報は、重大事故の予防に役立つうえ、業務改善のきっかけにもなります。そのため「誰でも簡単にヒヤリハット報告書を作成・共有できるツール」を利用すると社内の事例を効率的に集めることが可能です。

しかし、業務手順の見直しを実施するときに、蓄積されたヒヤリハット事例の中から、適切な事例を探し出すのには手間と時間がかかります。そのため「情報へのアクセス性が高いか」も重視してツールを選定しましょう。

結論、ヒヤリハットの情報共有・管理に最適なのは、直感的な操作で報告書を作成・共有・管理でき、超高精度な検索機能を備えたツール「ナレカン」一択です。

ナレカンでは、直感的な操作で作成した報告書は任意のメンバーに瞬時に共有されるうえ「平均0.2秒」の高速スピード検索で目的の事例に即座にアクセスできます。そのため、誰でも簡単にヒヤリハットの情報を共有し、活用できる体制が整えられるのです。

最も簡単に情報共有・管理ができるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

<ナレカンの料金>

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

ヒヤリハット報告書の例文

ヒヤリハット報告書を書くときは、相手に重要性を理解してもらえることが大前提です。そこで、以下の例文を参考に、分かりやすい報告書を作成しましょう。

汎用的なヒヤリハット報告書の例

汎用的なヒヤリハット報告書の例文は以下の通りです。

以上のように、必要な情報を漏れなく記載する必要がありますが、端的に書くように心がけましょう。また、報告書のフォーマットなどを作成しておくと、作成時間が大幅に短縮できます。

業種別のヒヤリハット報告書の例

業界別のヒヤリハット報告書の例文は以下です。基本的な記載事項は汎用的な例と同じく、文章が冗長にならないよう意識して作成しましょう。

<医療現場でのヒヤリハット報告書の例>

<建設現場でのヒヤリハット報告書の例>

以上のようにヒヤリハット報告書は、何が起きたかだけでなく、今後の再発防止策を立案することが大切です。重要度や緊急度を考慮して効果的な対策を記載しましょう。

ヒヤリハットを社内で情報共有するポイントまとめ

ここまで、ヒヤリハット情報を共有する目的や、ヒヤリハット報告書の書き方を紹介しました。

ヒヤリハットが発生したら、社内に共有して「重大事故の発生防止」につなげる必要があります。そのため、誰でも簡単にヒヤリハット報告書の作成・共有・管理ができる体制を整えましょう。

また、紙やExcelによる報告書の管理では、報告書の作成や必要な情報を探すのに時間がかかってしまいます。したがって「誰でも簡単に、報告書の作成・共有・管理・検索ができるITツール」を導入しましょう。

結論、導入すべきなのは、直感的な操作で報告書を簡単に作成し、「添付ファイル内検索」「画像内検索」といった超高精度な検索機能を備えたツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、ヒヤリハットを事故防止のために上手く活用しましょう。

この記事の監修者

株式会社Stock

代表取締役社長 澤村大輔

1986年生まれ。早稲田大学法学部卒。

新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。

その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。

2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。

2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。

2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。

2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。

新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。

その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。

2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。

2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。

2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。

2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。

最新の投稿

おすすめ記事