【簡単】情報資産とは?具体的な分類例や情報漏えいを防ぐ管理方法を解説

企業活動で得た情報は経営に必要な情報資産であり、正しい管理が欠かせません。管理が適切でない場合、情報漏えいやデータ紛失につながり、重大な業務トラブルを引き起こす原因になってしまいます。

しかし、情報資産の重要性を理解していても「どのように管理すればいいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は情報資産の定義や具体的な管理方法・ポイントを中心に解説します。

- 情報資産の定義や具体的な分類を理解したい

- 情報漏えいのリスクを防ぐため、情報資産の管理方法を知りたい

- 情報資産の管理に役立つツールがあれば導入したい

という担当者の方は今回の記事を参考にすると、情報資産について正しく理解できるだけでなく、適切な管理方法が分かります。

目次

情報資産の定義とは

ここでは、情報資産の分類や具体例についてご紹介します。情報資産の具体的なイメージが湧いていない方は、以下の内容をしっかり理解しましょう。

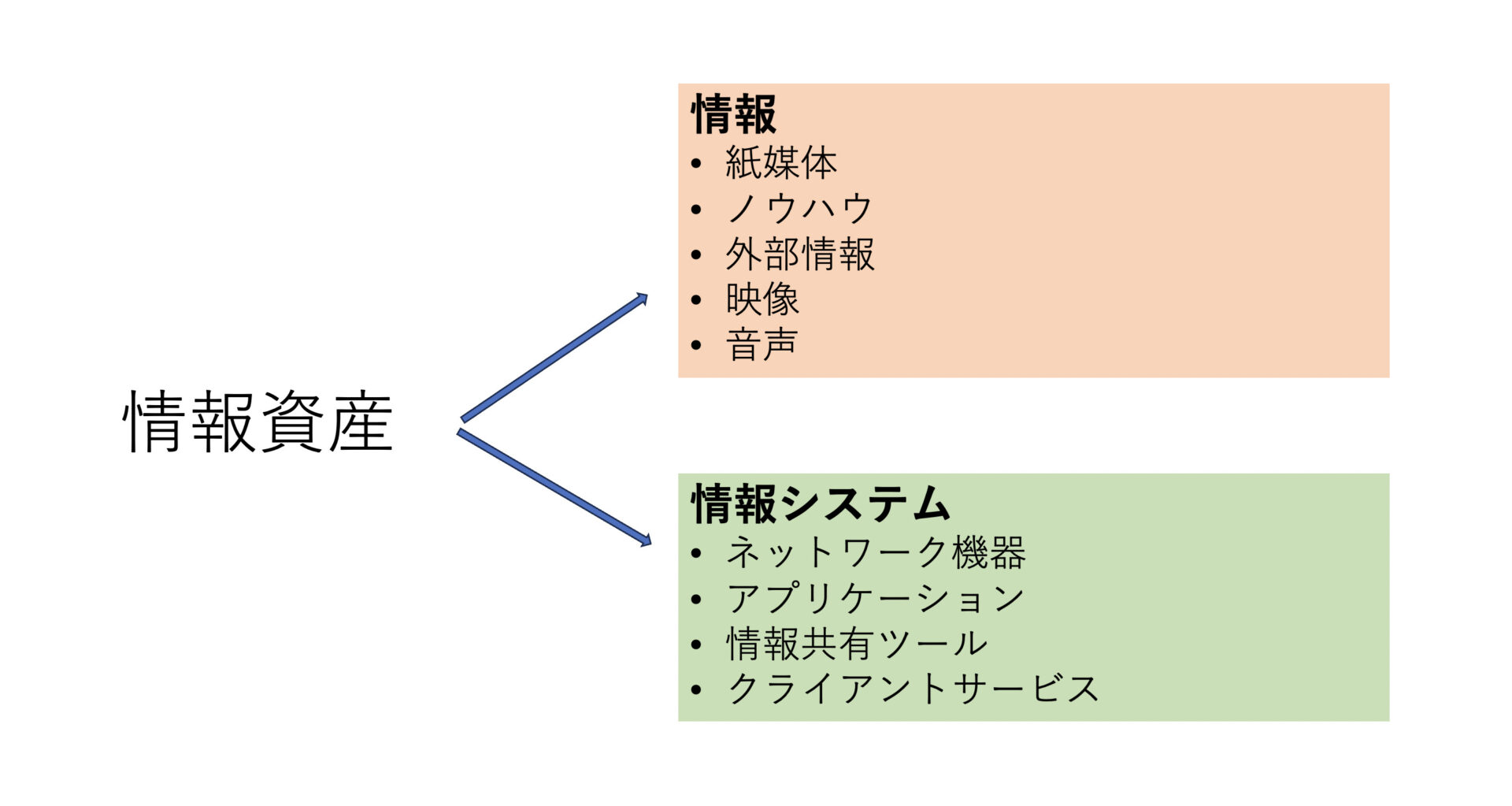

情報資産の分類

情報資産とは、企業や組織が集めた「ヒト・モノ・カネ」に関する情報全般を指します。主に、紙媒体・ノウハウなどを指す「情報」と、アプリケーション・情報共有ツールなどを指す「情報システム」に分類されます。

また、情報資産が持つ「重要性」で分類されるケースもあります。たとえば、重要度の高い「企業の信頼や生産力に関わる情報」は強固な管理方法で保管し、重要度の低い「ホームページなどで公開済みの企業情報」は、管理方法も強固なものは求められません。

このように、情報資産の分類を理解しておくことで、重要度に対応した管理レベルや管理手法を決定する役割を果たします。したがって、情報資産の管理方法を検討するときは、事前に分類しておきましょう。

情報資産の具体例

情報資産のなかでも「情報」に分類されるものには、以下のような項目が該当します。

- 顧客との取引情報

- 社員の個人情報

- 取引先との契約書

- 人事情報

- 顧客の購入履歴

- 財務情報

- 社内システムのIDやパスワード情報

情報資産は、資産という言葉が含まれている通り、企業に対して資産価値を生む情報であればすべて情報資産となるのです。つまり、情報資産は企業経営の根本となる重要な情報であるため、正しく保管・管理しなければなりません。

【なぜ重要?】情報資産の重要性

情報資産は経営において重要度が高く、漏えいすれば企業に重大な影響を及ぼすリスクを抱えています。

昨今では、データの収集・蓄積・分析が容易になることを理由に、社内情報をデジタル管理する企業が増えています。しかし、情報資産のデジタル管理は、サイバー攻撃や内部不正によって情報資産が漏えいする可能性を高めているのです。

そのため、昨今では、情報資産は「ナレカン」のように厳格なセキュリティ基準で保護されたツールを用いて管理するのがトレンドになっています。

情報資産を守るために把握すべきこと

ここでは、情報資産を守るにあたって、把握すべき内容を紹介します。情報資産を守り、正しく管理するには以下の状況を把握する必要があります。

- 保存媒体の把握・管理

- データの操作ログの把握・管理

- セキュリティ性の把握

企業によっては情報を「紙媒体」「Excel」「クラウドストレージ」というように、複数の媒体に分かれているケースもあります。そのため、まずは自社の情報が、どのような保存媒体で情報を管理しているのかを把握しましょう。

デジタル上で情報を管理している場合、操作ログを管理していれば、データの紛失や漏えいの事故が生じたときに原因究明やリカバリーが可能になります。とくに、内部からの不正には、ログ履歴が役立つので把握しておきましょう。

セキュリティ性は「利用するデバイス」だけに留まらず「データを扱う社員のリテラシー」も該当します。そのため、強固な管理体制であるかはもちろん、社員一人ひとりの情報の取り扱いに問題がないかも把握しておきましょう。

したがって、情報資産を管理するためには「強固な仕組み」と「正しいリテラシー」を整えることが大切です。

利活用ができる情報資産の管理方法とは

ここでは情報資産の3つの管理方法を解説します。情報資産を利活用できている企業は以下のような管理を実践しているのです。

情報資産管理台帳を使う

情報資産管理台帳とは、社内にある情報資産の把握・管理を目的とした台帳です。台帳に情報資産をリスト化し、それぞれの情報の利用者範囲や管理部署、保存媒体や機密性などを記入して分類・管理をします。

情報資産管理台帳が用意されていない場合、社内にどのような情報資産があるのかが正確に把握できません。また、万が一情報が漏えいしてしまったときに、情報漏えいした状況にすら気付けない恐れもあるのです。

情報資産管理台帳を利用して管理するときは、台帳内の情報を常に最新のものを反映させておく点に注意しましょう。

バックアップをとる

データとして保存されている情報資産は、予期しない障害や人的ミスによるデータ損失のリスクを回避するためにも適切にバックアップをしなければなりません。

また、情報によっては一回きりのバックアップだけではなく、過去の複数データを保管し、指定した時点のデータを復元できるようにする「データの世代管理」も取り入れてみましょう。

したがって、定期的にバックアップを取ることによって、情報に何か不具合が発生した場合でも、すぐにデータを復元可能な体制を整えておく必要があります。

クラウドや共有サーバーを使う

クラウドや共有サーバーでの管理には、情報共有がしやすい・場所や時間を問わずアクセスできる特徴があります。

しかし、データで管理されている情報資産は、ネットワークを通して脅威に晒される危険性があるので、セキュリティ対策の実施が必須です。外部からの不正アクセスに備えて、データを暗号化するなどの対策を練り、適切に情報資産を保護しましょう。

また、「ナレカン」のようなアクセス権を柔軟に設定できるツールであれば、社内メンバーに見せる情報をコントロールできるため、内部からの情報漏えいも防げます。

情報資産のセキュリティ対策で重要な3つのポイント

ここでは、情報資産のセキュリティ対策で重要な3つのポイントを解説します。情報資産の管理に失敗しないためには、以下の点を押さえておくのが大前提です。

保守・運用ルールの制定

情報資産を保守・運用するうえで守るべきルールを制定するのもポイントです。

たとえば、管理担当部署を決め責任の所在を明らかにする、情報を持ち出すときには持ち出し管理簿に記載するなどのルールがあります。また、USBメモリは紛失やウイルス感染のリスクが高い記録媒体であるため、運用ルールを細かく定めておきましょう。

以上のように、「自社で利用できるUSBは部署ごとにひとつのみにする」「USBメモリを使用するときには上司の許可をとる」などのルールを定め、リスクの軽減に努める必要があるのです。

ITツールを導入する

情報資産を管理するためには、適切なITツールを導入することも大切です。

ExcelやWordなどのソフトを使って情報資産を管理している企業もありますが、目視によるチェックや手動更新での管理は時間がかかるうえ、人的ミスを引き起こしやすくなってしまうのです。

そこで、ExcelやWordなどのアナログな手法ではなく、社内のあらゆる情報資産を一元管理が可能なITツールで管理しましょう。

リスクアセスメントを徹底する(CIA)

リスクアセスメントも情報資産を管理するのに役立ちます。リスクアセスメントとは、職場の危険性や有害性の特定について調査し、その結果に基づいた対策を講じる方法です。

情報資産におけるリスクアセスメントは、対象の情報資産の価値を把握し、管理方法を決定する作業です。主に、以下の「情報セキュリティの三要素」を考慮して決定されます。

- 機密性(Confidentiality):情報が漏えいした場合の自社への影響度

- 完全性(Integrity):情報が改ざんされた場合の影響度

- 可用性(Availability):情報そのものが利用できない場合の影響度

3つの頭文字をとってCIAと呼ばれ、それぞれをスコア化して3~4段階に分けて評価するのが一般的です。スコアの数値が高いものほどリスクが高く、管理を厳重にする必要があります。

ただし、リスクアセスメントの数値は、あくまでもリスクを評価した上での数値となるため、法令などで管理措置が求められた場合は、措置を優先する必要があります。また、海外企業とのやりとりでは、国際法であるEUデータ保護指令の遵守が欠かせません。

情報資産のリスクアセスメントの手順とは

ここでは、実際にリスクアセスメントの手順を解説します。以下の手順を押さえて、情報セキュリティ対策を講じましょう。

- 情報資産の洗い出し

- 重要度の確認

- 脅威性と脆弱性の洗い出し

- リスクレベルの決定と評価

- セキュリティ対策の実施

まずは、自社の情報資産にどのようなものがあるのかを洗い出します。顧客情報や企業間で交わした契約書、人事情報や生産計画など、社内にあるさまざまな情報資産をリスト化しましょう。

情報資産をリスト化したら、今度は記載されている内容に重要度を設定します。

重要度をつけた情報資産にどのような脅威性と脆弱性があるのかを確認します。たとえば、「該当データを管理するサーバーにはアクセス制限がなく、誰でも閲覧ができる」など、情報資産が持つ漏えいリスクを確認しリストにまとめましょう。

完成した情報資産リストに対して、現在の情報資産の管理方法を評価します。そして、リストの各項目ごとに、CIAに基づきリスクの大きさを設定します。

情報資産の重要度の確認・リスク評価が済んだら、それぞれの項目に対してどのようなセキュリティ対策を練るべきかを検討・実施しましょう。

情報資産は常に増減を繰り返すため、脆弱性や脅威性は日々増していきます。したがって、リスクアセスメントを定期的に実施し、情報資産を最適な状況で管理していくのが大切なのです。

情報漏えいを防ぐ!情報資産の管理に役立つツール

以下では、大規模企業でも利用できる情報資産の管理に役立つツールをご紹介します。

情報資産の管理には、情報資産管理台帳やWord・Excelなどのアナログな手法がありますが、ファイルが煩雑化して必要な情報へすぐアクセスできない、人的ミスによる情報漏えいのリスクが高まる問題があります。

したがって、社内のあらゆる情報を一元的に管理できて、高度なセキュリティ性を持つツールを導入しましょう。また、アクセス権を柔軟に設定できるツールであれば、社員の誤操作によって情報漏えいが発生するリスクを回避できます。

結論として、情報資産を管理するには、社内のあらゆる情報を厳格なセキュリティで一元管理するツール「ナレカン」一択です。

ナレカンは、情報セキュリティに関する国際規格「ISO27001」を取得しており、「記事」に残した情報は安全な環境で情報を管理することが可能です。また、管理者が公開する情報やメンバーのアクセス権限をコントロールできるため、情報漏洩のリスクを防げるのです。

社内の情報資産を厳格なセキュリティで一元管理するツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

情報資産の定義や管理方法まとめ

ここまで、情報資産の定義から、具体的な管理方法・ポイントを中心に解説しました。

情報資産は企業に対して資産価値を生むので、情報漏えいやデータ紛失は避けなければなりません。一方、アナログ手法の管理では、「ファイルの煩雑化」「人的ミスの多発」などの問題があるため、情報を一元化できる高セキュリティなツールが必要です。

また、情報へのアクセス性が低いツールでは、情報資産の管理はできてもその後の活用にあたって、必要な情報へとすぐに辿り着けないストレスが発生します。結果、情報が「資産」として活用されずに、散乱したまま蓄積されるのみとなってしまうのです。

そのため、情報資産を管理し活用するためには、社内のあらゆる情報を厳格なセキュリティで一元管理し即アクセスできるツール「ナレカン」が最適です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を使って、情報資産管理の問題を解消しましょう。