【作成例あり】わかりやすい作業手順書の作り方やテンプレートを紹介

作業手順書があれば、はじめて業務に取り組む従業員でも作業クオリティを保てるほか、従業員によって作業のスピードや品質がばらつく心配もありません。

しかし、「わかりやすい作業手順書が作成できず、社内に作業手順書が浸透しない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、わかりやすい作業手順書の作り方や作成例、運用のコツを中心に解説します。

- わかりやすい作業手順書を効率的に作成したい

- 手順書作成に役立つツールを教えてほしい

- 手順書作成の手間を省いて業務効率化を図りたい

という方はこの記事を参考にすると、わかりやすい作業手順書の作り方やポイントが分かるだけでなく、適切な管理・運用方法も把握できます。

目次

作業手順書とは

ここでは、作業手順書の概要を解説します。これまで、手順書の具体的な目的やメリットを把握していなかった方は必見です。

作業手順書とマニュアルの違い

作業手順書と似ている単語として「マニュアル」がありますが、違いは以下の通りです。

| 作業手順書 | マニュアル | |

|---|---|---|

| 目的 |

メンバーが該当業務の内容を理解して、全員が同じ品質を保つ |

業務の全体像を把握して、効率化や品質向上を図る |

| 役割 |

手順を詳しく説明する |

手順だけでなく、概要や背景も説明する |

| 扱う情報の範囲 |

ひとつの業務における手順 |

業務全体のフローやノウハウ |

このように、作業手順書とマニュアルでは、目的や役割、情報の範囲が異なります。そのため、両者を混同せずに作業手順書を作成することが重要です。

作業手順書を作成する目的

作業手順書をつくる目的は以下の4つです。目的を把握し、実用的な手順書の作成を目指しましょう。

(1)作業品質の均一化

手順書を作成する目的の1つ目は、作業品質の均一化です。

ひとつの作業を複数人で担当する場合、手順書がないとクオリティにばらつきが生じてしまいます。作業の質が低下すると、サービスや製品に悪影響を及ぼすため、誰もが同じレベルで仕事を進められる仕組みを整える必要があります。

そこで、手順書があれば担当者が変わっても同じ品質で作業ができるのです。

(2)作業効率の向上

手順書を作成する目的の2つ目は、作業効率の向上です。

たとえば、作業手順書があることで、作業手順を口頭で説明する手間や、不明点の確認のために各々のメモを参照する手間を省くことができます。また、各作業工程の目安時間を記載すれば、目標ペースを把握して作業を進められます。

結果として、作業スピードが上がり、生産性の向上も期待できます。

(3)安全性の確保

手順書を作成する目的の3つ目は、作業の安全性の確保です。

手順書がないと、担当者が我流で作業を進めてしまい、ミスやトラブルが起きやすくなります。また、作業内容によっては人命に関わる重大な事故が発生する恐れもあります。

一方、手順書があれば注意すべき点を示せるので、担当者の怪我や事故を未然に防げます。

(4)情報の属人化防止

手順書を作成する目的の4つ目は、情報の属人化防止です。

手順書には、従業員が業務で得たノウハウや技術を社内に蓄積できます。その結果、社内技術が継承され、従業員の異動や退職があっても情報が失われないのです。

ただし、紙の手順書は目的の情報をすぐに見つけにくく、活用されなかったり紛失したりするリスクがあります。そこで、高精度の検索機能で必要な情報が瞬時に見つかる「ナレカン」のようなITツールを活用することで、アクセス性が高まるのです。

作業手順書に記載するべき5項目とは

一般的に、作業手順書には以下の5項目を記載します。

- 作業名/目的

- 作業に必要なもの

- 作業の手順/ポイント

- 判断基準

- 注意事項

「どの作業における手順なのか」「何のために作業をするのか」を明確にします。

作業で使うツールや材料などを記載します。

図や表などと併せて作業手順を具体的に説明します。また、作業のポイントとして「効率化を図るコツ」「品質を安定させる方法」なども記載しましょう。

所要時間やチェックシートなど「作業者が決められた時間で、正しく作業できたか」の判断基準を設けます。

作業の安全を確保するうえで注意すべきことを記載します。また、万が一ミスやトラブルが起きたときの対処法も記載すると安心です。

以上の項目が抜け漏れなく記載されている手順書であれば、誰でも正確に作業を進められるのです。

【具体例あり】わかりやすい作業手順書の作り方

ここでは、作業手順書の作り方を6ステップで紹介します。以下のステップで効率よく手順書を作成しましょう。

ステップ1|手順書の目的や記載事項を明確にする

まずは、手順書の目的や記載事項を明確にします。

従業員は手順書を参照することで、正確な手順を理解し、作業効率を向上させられるのです。しかし、手順書の目的や記載事項が定まっていなければ、作業の方針が分からず、従業員にとって使いづらい資料になってしまいます。

したがって、手順書を社内に浸透させて運用するためにも、目的や記載事項は必ず明確にして全社の認識を統一させましょう。

ステップ2|5W1Hを明確にする

次に、手順書の「5W1H」を明確にします。手順書の5W1Hは以下の通りです。

- Who・・・・誰が担当者(担当部署)か

- Where・・・どこで作業するか

- When・・・いつ作業をするか

- What・・・・何が作業に必要か

- Why・・・・なぜその手順が必要か

- How・・・・どのような手順の作業か

以上の項目があれば、新人でも正確にイメージしたうえで作業を進められます。誰が作業しても同じクオリティになるように、5W1Hは必ず記載しましょう。

ステップ3|構成案を作成・テンプレート化する

手順書の方針が明確になったら、構成案をつくります。

構成案は、手順書における目次です。マニュアルの本文を作成する前に構成案をつくれば、手順書に載せるべき作業内容が明らかになり、手順書づくりがスムーズになります。

構成を一度作ったらテンプレート化しておくと、新しく作成するときや内容の更新のときに手間がかかりません。

ステップ4|実際の作業フローを書き出す

構成が決まったら、実際の作業フローを書き出します。

実際に書きはじめる前に、作業フローをすべて洗い出して、手順書に載せる内容に過不足がないかを改めて確認しましょう。また、作業のプロセスが可視化されることで、各ステップや手順が明確になり、作業の全体像を把握しやすくなります。

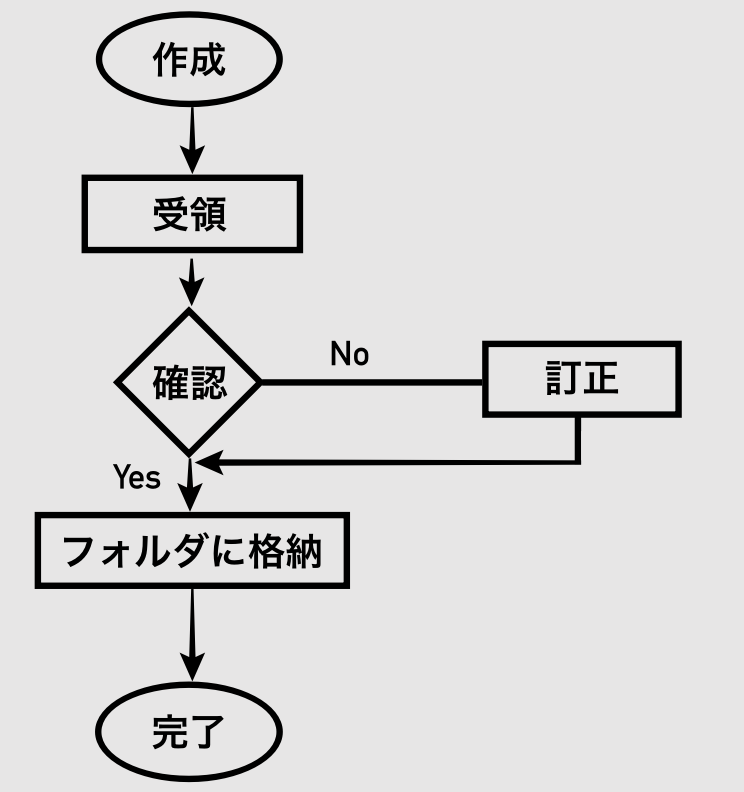

以下は「報告書の作成フローチャート」の具体例です。このように、フローを図式化すると、視認性が高まり読み手が業務を理解しやすくなるのでおすすめです。

ステップ5|仮運用する

次に、手順書を仮運用します。

手順書に不備がある状態で全社に導入すると、現場の混乱を招く恐れがあります。したがって、トラブルなく手順書を運用するために、まずは少人数での仮運用が必要です。

また、仮運用で見つかった問題点はすぐに改善し、もう一度仮運用に乗せなければなりません。十分な品質を確保したうえで現場へ導入し、手順書が確実に活用される仕組みを整えましょう。

ステップ6|定期的に手順書を改善・更新する

最後に、手順書の改善と更新も重要なプロセスです。

手順書の作成後は、定期的に更新する必要があります。手順書が古いままだと、担当者の間で認識の齟齬が生じ、トラブルの原因になる可能性があるのです。

そのため、定期的に従業員へヒアリングし、変更点が早急に手順書へ反映される仕組みを整える必要があります。ただし、WordやExcel、PowerPointのマニュアルでは、更新のたびにファイルを開かなければないうえに、メンバーに共有し直すのが面倒です。

そこで、手順書を簡単に更新したい方は「ナレカン」のようなITツールを使いましょう。更新した内容がリアルタイムで反映されるので、手間なく手順書を更新・共有できるようになります。

【無料】作業手順書に使えるテンプレート

以下では、手間や時間をかけずに読みやすい手順書を作成するための、無料テンプレートをご紹介します。

「フリーテンプレート」の手順書テンプレート

こちらは、作業の細かな内容を順に記入することで、作業の注意点やポイントなども記入できるテンプレートです。このテンプレートを使用すると、図やフローチャートを用いたわかりやすい手順書を作成することができます。

[文書]テンプレートの無料ダウンロード

こちらは[文書]テンプレートの無料ダウンロードが提供する作業マニュアル・作業手順書の無料テンプレートです。手順書のひな型として使える汎用性の高いテンプレートとなっています。

テンプレートの無料ダウンロード

こちらはテンプレートの無料ダウンロードが提供する作業手順書の無料テンプレートです。作業手順や内容だけでなく、ポイントや使用する工具なども記載する欄があるため、よりわかりやすい手順書を作成できます。

これらのようなテンプレートを活用すれば、手順書のフォーマットが統一され、従業員が内容を理解しやすくなるのです。

【押さえておきたい】作業手順書を運用する3つのコツ

ここでは、作業手順書の運用のコツを3つご紹介します。以下のポイントを意識すれば、より効果的に手順書を運用できます。

(1)管理者を設定する

まずは、手順書の管理者を設定します。

手順書は作成して終わりではなく、改善・更新し続けなければなりません。そこで、管理者を決めれば責任の所在を明確にでき、手順書が確実に更新されるようになるのです。

また、管理者が決まっていれば改善の要望も伝えやすくなります。したがって、手順書が定期的に更新される環境を整えるために、手順書の管理者を必ず決めましょう。

(2)現場からフィードバックを受け取る

次に、現場からのフィードバックは常に受け取るべきです。

ただし、定期的に直接現場から意見を聞き出すのは現実的ではないため、現場でどのように手順書が使われているかを可視化できるツールを使うのがおすすめです。

たとえば、格納している手順書の使用頻度をリストで確認できる「利用状況レポート」を備えた「ナレカン」のようなツールなら、現場の意見を自然に吸い上げることができます。

(3)手順書へのアクセス性を良くする

最後に、手順書へのアクセス性を良くしましょう。

たとえば、WordやExcelの手順書では、スマホの小さい画面では見づらいなどのデメリットがあります。一方、ITツールを使えば、PCだけでなくスマホでも使えるため、時間や場所を問わず手順書にアクセスできて便利です。

とくに、どのデバイスからでも直感的に操作できて、検索性の高いツールを選択すれば、すぐに運用をはじめられます。

【ExcelやWordから脱却】失敗しない手順書作成ツールの選び方

ExcelやWordは導入コストがかからないものの、書式の統一やファイル管理が難しいため、昨今では手順書の作成・管理に特化したツールを利用する企業が増えています。そこで、以下の3点を確認しましょう。

- シンプルで簡単に使えるか

- 検索機能が充実しているか

- サポート体制が手厚いか

シンプルで簡単に使えなければ、せっかく手順書作成ツールを導入しても社内で浸透せず、形骸化してしまいます。また、操作が複雑だと逆に作業効率が下がってしまう可能性もあるのです。

手順書を作成しても見つけることができなければ、活用されません。そこで、検索機能の精度に定評があるツールを選ぶようにしましょう。

ツールを導入するときの初期設定などは、担当者の負担が大きくなってしまいます。そのため、導入直後からスムーズに運用できるように、充実したサポート体制があるか確認すべきです。

以上3点を軸に手順書作成ツールを選定すれば、運用に失敗するリスクを軽減できます。なかでも、シンプルな操作性と高度な検索機能に加え、「運用ルールの設計」や「既存データの移行」などを手厚くサポートする「ナレカン」では、最小限の労力で円滑な運用が実現できます。

【必見】作業手順書の作成・共有が最も簡単にできるツール

以下では、作業手順書の作成・共有が最も簡単にできるツールをご紹介します。

わかりやすい作業手順書を作成するには、画像や図で視覚的に手順を示したり、誰でも理解できるような言葉で記載したりする必要があります。しかし、必要な手順書がすぐに見つかる状態で管理されていなければ、手順書をわかりやすく作成しても活用されず、無意味になってしまいます。

そこで、高性能な検索機能が備わったツールを選びましょう。中でもAIを活用した検索機能があれば、会話形式でより簡単に欲しい情報を探すことができます。

結論、自社で導入すべきツールは、あらゆる情報を一元管理でき、精度の高い検索機能によって必要な情報に即アクセス可能なツール「ナレカン」一択です。

ナレカンには、直感的な操作で画像やファイルを添付できるので、具体的でわかりやすい手順書を誰でも作成できます。また、AIを活用した超高精度の検索機能によって、画像やファイル内の情報まで横断的に検索するので、知りたい情報が確実に見つかるのです。

マニュアル運用を円滑にするナレッジ管理ツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

<ナレカンで手順書を作成した例>

ナレカンでは、以下のようなテキストベースの手順書を簡単に作成できます。また、テキストだけでなく画像やExcel・Wordなどのあらゆるファイルを載せられるだけでなく、表やリストの作成にも対応しています。

さらに業務手順書を見やすくするポイント5選

ここでは、業務手順書をつくるときのポイントを5つ解説します。継続的に活用される見やすい手順書をつくるためにも、以下のポイントを押さえましょう。

(1)完璧を目指さない

1つ目のポイントとして、手順書作成では、最初から100%の完成度を目指さないことが大切です。

はじめからすべての業務を網羅しようとすると、作成、更新に多大な時間がかかってしまいます。また、手順書は従業員に活用されてはじめて効果を発揮するので、作成に時間をかけすぎて運用に乗せるのが遅くなっては本末転倒です。

そのため、手順書は60%ほどの完成度から、運用を通してブラッシュアップすることが重要です。

(2)読み手を考慮する

2つ目のポイントとして、常に読み手を考慮して手順書を作ることが挙げられます。

たとえば、新人向けの手順書をつくるとき、専門用語や略称を多用すると読み手が理解しづらくなってしまいます。一方、読み手がベテラン従業員の場合は、説明が不要な部分も多いので細かすぎる文章は好まれません。

したがって、誰もがストレスなく手順書の内容を理解できるようにするためにも、常に読み手の視点から手順書を作成しましょう。また、テンプレートを使って常に体裁の整った書類を作成することも重要です。

(3)作業の全体像を可視化する

3つ目のポイントは、手順書に作業の全体像をフローチャートとして載せることです。

作業のフローチャートをつくれば、業務の全体像を可視化できます。その結果、従業員は業務の流れを理解して進めることができ、作業全体のスピードアップにつながるのです。

ただし、フローチャートと実際の手順に相違があると、読み手が指示とは異なる作業をする恐れがあります。そのため、フローチャートが正確なものであるかを定期的に確認しましょう。

(4)説明文は短くする

4つ目のポイントは、手順書の説明文の長さを短くすることです。

具体的には、一文が40文字以上あると手順が分かりづらくなったり、無意識のうちに内容を読み飛ばしてしまったりするので避けましょう。逆に、文章が簡潔であれば、すぐに内容を理解してスムーズに作業をこなせるようになるのです。

また、わかりやすい文章をつくるときは、文章を分割したり、箇条書きを使ったりして一文で多くのことを言いすぎないように工夫する必要があります。

(5)表や写真のレイアウトを意識する

5つ目のポイントとして、表や写真のレイアウトに気をつけることが挙げられます。

文字だけの手順書に比べ、表や写真があれば作業をイメージしやすくなり、スムーズな情報理解を促せます。しかし、写真や図のレイアウトに統一感がなかったり、多用されていたりすると逆にわかりづらくなる恐れがあります。

したがって、写真や図の大きさや高さを均一にし、過不足のない量で手順書を作成することが大切です。そこで、表機能や画像編集機能が備わった「ナレカン」のようなツールを使うと、ExcelやWordよりも簡単にレイアウトを整えられます。

わかりやすい作業手順書の作り方と運用のコツまとめ

ここまで、作業手順書の作り方やポイント、運用のコツを中心にご紹介しました。

手順書をつくるときは、常に読み手を考慮して、内容を定期的に更新しなければなりません。そのためには、紙やExcelで作成・管理するのではなく「更新した手順書を簡単に管理・共有できるITツール」が必須です。

ただし、検索に手間と時間がかかってしまうツールだと、手順書が使われなくなり形骸化する可能性があります。したがって、必ず「高性能な検索機能が備わっているITツール」を使いましょう。

結論、自社で導入すべきツールは、作業手順書をはじめとしたあらゆるノウハウを簡単に作成・共有・検索できる「ナレカン」一択です。また、ナレカンは、記事が更新されればホーム画面から一目で把握できるので、自然と「見られる手順書」がつくれます。。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、作業手順書を効率よく作成・運用しましょう。