見やすいマニュアルの作り方!誰でもマネできる上手い人が実践するコツ

コツを押さえてマニュアルを作成すると、内容が見やすく整理されているので、従業員の「読むストレス」が発生しません。そのため、「継続的に運用されるマニュアル」となり、現場業務の質の向上に大きく貢献します。

とはいえ、いきなり見やすいマニュアルを作成するのは難しく「業務マニュアルを上手く作成・運用できない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、押さえておくべきマニュアル作成・運用・管理のコツを解説します。

- 見本を確認しながらわかりやすいマニュアルを作成したい

- 見やすいマニュアルづくりのコツを教えてほしい

- 作成したマニュアルにすぐにアクセスできるツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、見やすいマニュアルの作成方法から、適切な管理・運用のコツまで分かります。

目次

業務マニュアル(作業手順書)を作成する目的とは

まずは、マニュアルを作成する3つの目的をご紹介します。これまでマニュアルを運用していなかった会社は、以下の内容を把握したうえで作成しましょう。

(1)作業の均質化を図るため

マニュアルを作成する1つ目の目的は、作業の均質化を図ることです。

マニュアルがない場合、各担当者が独自のやり方で作業を進めるため、プロダクトやサービスの品質にばらつきが生じかねません。また、作業スピードも担当者ごとに差が出ると、プロジェクトの進行の遅れにつながります。

そこで、マニュアルを作成すれば作業方法が統一され、クオリティの均質化につながります。さらに、「作業手順」を記載しておけば、全従業員が同じステップで作業を進められ、スピードのばらつきも最小限に抑えられるのです。

(2)作業のタイムロスをなくすため

マニュアルを作成する2つ目の目的は、作業のタイムロスをなくすことです。

業務に関する参考資料がないと、ほかのメンバーに質問して疑問を解消しなければなりません。相手が忙しい場合は、疑問がなかなか解消できず、作業の進捗が遅れてしまう場合があります。

とくに、新入社員は業務内容を理解しきれず、ミスが起きた場合の対応に困ることが多くあります。そこで、マニュアルを完備すると、担当者に質問せずとも資料を見るだけで疑問が解消されるので、スムーズに仕事を進められるのです。

(3)知識・ノウハウを共有するため

マニュアルを作成する3つ目の目的として、知識やノウハウの共有があります。

マニュアルがないと、仕事のノウハウやハウツーが属人化してしまい、社員の異動や退職とともに失われかねません。とくに、作業が個人に依存していると、「何が効率的で何が非効率か」を把握できず、業務改善の機会を逃してしまう可能性があります。

マニュアルを通じて部署単位でノウハウやスキルが共有されれば、個人のスキル向上だけでなく、組織全体の業務改善にもつながるのです。

【見本あり】わかりやすい業務マニュアルの作成手順

ここでは、マニュアルの上手な作り方を4ステップでご紹介します。スピーディーにマニュアル作成を進めるためにも、各ステップのポイントを実践しましょう。

ステップ1|5W1Hを意識する

まずは、マニュアルの大枠を5W1Hで決めます。5W1Hの内容は以下の通りです。

- Why:「なぜ作成するのか」

- What:「何をするのか」

- When:「いつのタイミングでその作業をするのか」

- Who:「誰に向けたマニュアルか」

- Where:「どこで使うのか」

- How:「どのように作業を進めるのか」

以上のポイントを意識せずマニュアルを作成すると、分かりづらさから利用されなくなる恐れがあります。そのため、5W1Hを意識したうえで作成し、読者が理解しやすいマニュアルにするのが重要です。

以下は「営業マニュアル」の大枠を決めるときの例です。

- なぜ作成するのか(Why)

- 誰に向けたマニュアルか(Who)

- どのように作業を進めるのか(How)

法人営業部の担当者全員が、一定レベルの商談をできるようにするため。

配属初年~2年目までの社員。

営業経験5年以上の社員(〇〇、△△、◇◇)にヒアリングして、営業の流れとコツを時系列順にまとめる。

このように、それぞれの作成の目的や対象者、作成手順などを具体的に書くことで、読者に役立つマニュアルをスムーズに作成できます。

ステップ2|マニュアルの構成を決める

次に、マニュアルの大枠を決定したら構成を考えます。

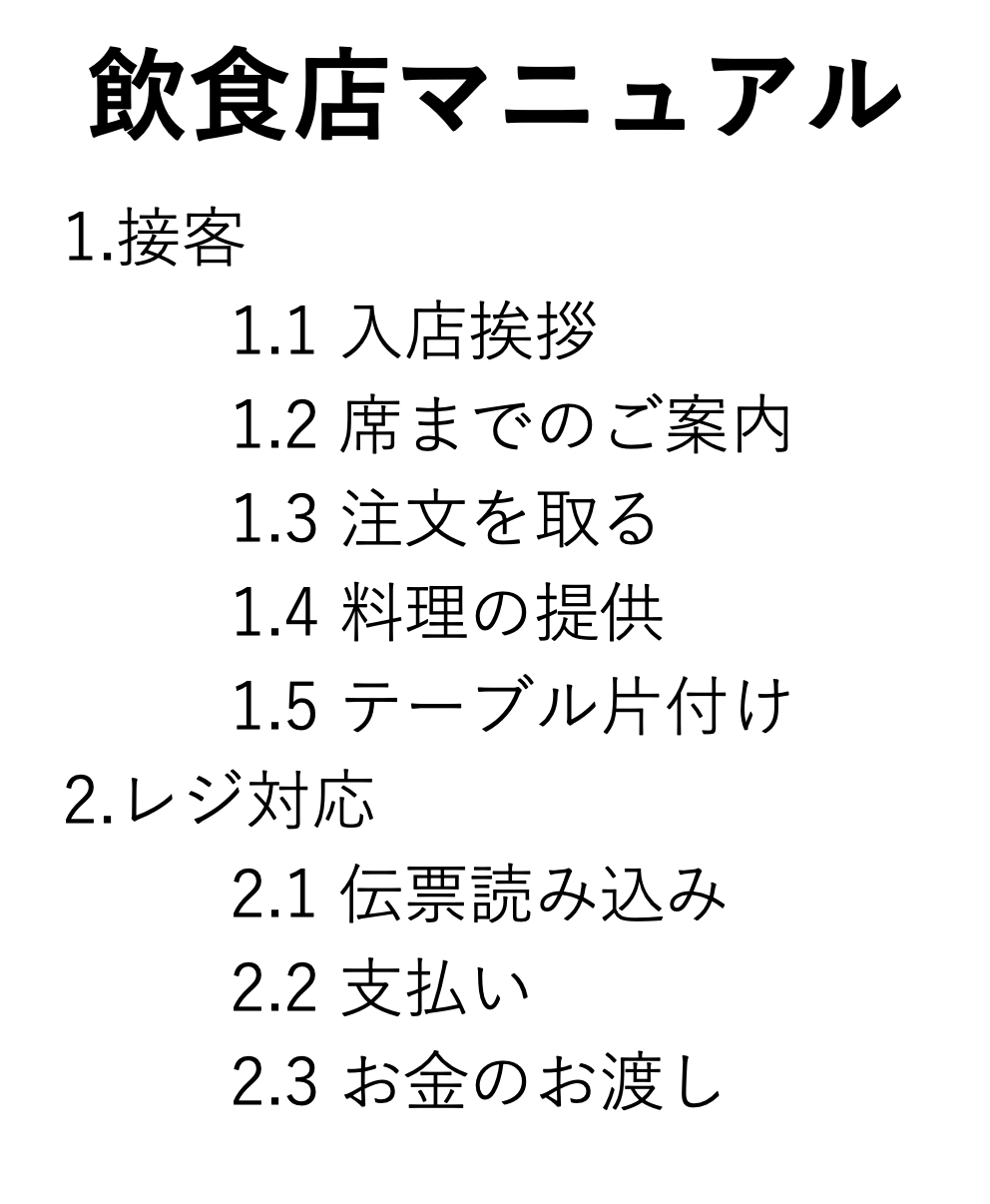

マニュアルの構成は目次の役割も果たしています。したがって、構成を見ただけで「どこに、何が記載されているのか」が分かるマニュアルにする必要があるのです。下図は、飲食店マニュアルの具体例です。

以上のように、簡潔かつ分かりやすいマニュアルは、必要な情報を見つけやすいため継続的に運用されます。また、似た系統のマニュアルを複数つくる場合は、「テンプレート化」すれば作成時間が短縮できるのでおすすめです。

ステップ3|業務手順を書き出す

次に、マニュアルの大枠・構成を決めた後は、業務手順を書き出します。

業務手順が正しく理解されないと、誤った方法で作業が進められたり、無駄な作業時間がかかったりしてしまいます。したがって、「図やフローチャートの挿入」「簡潔な文章での記載」などを意識し、誰もが正確に内容を理解できるようにすべきです。

また、業務をスムーズに進める方法や注意点を示すために、実際の業務を経験したうえで手順のポイントを書き出すと、現場の社員にとって分かりやすいマニュアルになります。

以下は、営業担当者が作成した、ポイントを踏まえたマニュアルの例です。

- 挨拶・自己紹介

- 商談についての認識合わせ

- ヒアリング

良い第一印象を与えるために、身だしなみや表情、態度に気を付けて相手と名刺交換をする。そのあと自己紹介を挟み、和やかな雰囲気をつくることもポイント。時間の目安は3分程度。

自社の商談目的を伝え、顧客の認識と相違がないか確認する。時間の目安は2分程度。

顧客のニーズに沿った提案をするため、顧客の課題や関心についてヒアリングを実施する。時間の目安は10分程度。

・

・

・

このように、読んだ人がマニュアルの内容をすぐに理解して実践できるように、分かりやすく手順を記しましょう。

ステップ4|フィードバックを反映する

最後に、マニュアルが完成したら、利用者に見せてフィードバックをもらいましょう。

一人でマニュアルを作成すると、抜け漏れなどのミスに気づかない可能性があります。そのため、本格的に導入する前に、マニュアルを使う従業員からのフィードバックを反映する必要があるのです。

フィードバックを反映すれば、誤った情報を共有する恐れがなくなります。しかし、メールで全員分のフィードバックを集めるのは手間がかかるため、マニュアルごとにメッセージを紐づけられる「ナレカン」のようなツールを使うと便利です。

業務マニュアル作りが上手い人が実施している作成のコツ6選

ここでは、マニュアル作成のコツを6つご紹介します。社員全員にとってわかりやすいマニュアルを作成するためにも、以下の点を必ず押さえましょう。

(1)テーマを明確にする

マニュアルを作成する前に「何についてのマニュアルか」というテーマを明確にします。

テーマが明確でなければ、作成の途中で本筋から外れた冗長な文章が多くなり、作成に時間がかかってしまうからです。たとえば、「〇〇の機械の操作方法」のマニュアルを作成する場合は機械の概要は書かず、操作方法「のみ」をマニュアルにしましょう。

また、マニュアル作成に必要以上の時間をかけると、通常業務のリソースを割くことになります。したがって、作成時間を短縮するためにもマニュアルのテーマを明確にすべきです。

(2)読み手を第一に考える

マニュアル作成で重要なのが、読み手の立場になることです。

ただし、読む人によって前提知識は異なるため、わかりやすい指示にしましょう。たとえば「伝票を総務課に確認する」といった内容は、以下のように具体化すべきです。

伝票の内容が正しいかを当日の15時までに総務課に確認する。

修正があれば17時までに担当部署に依頼を出す。なければそのまま終了。

以上のように、マニュアルでは、読み手が取るべき行動を想像できる文章にすることが大切です。

(3)要点を押さえる

マニュアル作成では、要点を押さえることも大切です。

情報を詰め込み過ぎたマニュアルでは、重要な点や注意すべき箇所が掴みづらく、認識の齟齬が生じる恐れがあります。そのため、複数の文がつながって冗長になっている部分を箇条書きにしたり、重要なポイントにマーカーを加えて強調するといった工夫が必要です。

以上のように、視認性を高めてマニュアルの重要な箇所がどこかすぐに把握できるようにしましょう。

(4)図・写真を挿入する

マニュアルを読みやすくするには、図や写真の挿入も必要です。

たとえば、複雑で細かい作業の場合、テキストのみでは作業内容がわかりづらい恐れがあります。そこで、図や写真を挿入すれば作業全体のイメージが持ちやすくなるので、人によって解釈が分かれることもありません。

ただし、図や写真を多用し過ぎると、かえって詳細が伝わりづらくなることもあるため、テキストと情報のバランスを考慮すべきです。

(5)よくある質問を記載する

よくある質問を記載すると、より効果的なマニュアルになります。

よくある質問とその回答を記載することで、起こりやすいトラブルの予防・解消が期待できます。また、疑問点をまとめておくことで、担当者が何度も質問に対応する必要がなくなるのです。

そして、マニュアル内によくある質問を記載するだけでなく「ナレカン」のように「質問機能」が独立しているツールを使うと、新たに疑問が生じたときでも追加で質問しやすいです。生じた疑問を社内で共有し「知恵袋」の感覚で質問しやすい環境を整えましょう。

(6)テンプレートを活用する

テンプレートを活用すると、必要な情報を漏れなく記載できます。

たとえば、あらかじめ必要な項目を記載したテンプレートを用意することで、記載漏れを防げます。また、レイアウトに迷うことなくすぐにマニュアルの作成に取りかかれるため、作成にかかる無駄な時間を削減できるのです。

とくに、テンプレートをわずかな操作で呼び起こせる機能があるITツールを導入すると、誰でも簡単にマニュアルを作成できます。

【担当者必見】社内マニュアルづくりに最適の方法とは

以下では、手間なくマニュアルを作成・管理・共有できるアプリをご紹介します。

業務の不明点を解消できるマニュアルは、いつでも確認できる方法で管理する必要があります。紙やWordやExcelなどのファイルで作成してしまうと、紛失のリスクやバージョン管理の手間がかかるため、使われなくなりかねません。

そこで、「必要なマニュアルにすばやくアクセスできるツール」を利用しましょう。ツールを利用すれば、アクセス性が向上するだけでなく、マニュアルに追記・修正する場合も簡単で、共有もスムーズになるため、常に最新の状態でマニュアルを運用できます。

したがって、自社が導入すべきITツールは、超高精度の検索機能によって、作成したマニュアルに誰もが即アクセスできるアプリ「ナレカン」一択です。

ナレカンでは、「超高精度の検索機能」により必要な情報へ即座にアクセスできるほか、「テンプレート機能」や「目次機能」を活用して、誰でも見やすいマニュアルを簡単に作成できます。そのため、マニュアルの作成から運用までをスムーズに進められるのです。

マニュアル作成・管理・運用の手間を解消するアプリ

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

<ナレカンでマニュアルを作成・管理した例>

ナレカンでは、下図のように目次を設定したり、表を作成したりできます。また、文字の大きさや太さ、色を調整して、見やすいマニュアルを作れるのです。

- 目次機能

- 高精度な検索機能

ナレカンの「目次機能」を使えば、マニュアルの冒頭に目次を設置できます。そのため、長くなりがちなマニュアルであっても、視覚的に見やすくまとめられるほか、スクロールせずとも確認したい情報にダイレクトに飛べるのです。

画面上部の検索窓にキーワードを入力すると、「記事のタイトル」や「添付ファイル内の情報」から目的の情報を探すことができます。また、画面上部の[AI]ボタンから生成AIを呼び出して「自然言語検索」でマニュアルを探すことも可能です。

社内向け|業務マニュアル運用のコツ3選

以下では、作成したマニュアルを社内で効果的に運用するためのポイントを解説します。マニュアルを作成しても、なかなか社内で使われず悩んでいる担当者の方は必見です。

(1)情報へのアクセス性を工夫する

検索しやすくしたり一目で内容がわかる表記にしたりして、情報へアクセスしやすくすると、より使いやすいマニュアルになります。

たとえば、見出しやタイトルに適切なキーワードを記載すると、「本文がどのような内容なのか」が一目で分かります。また、「詳しくは〇〇ページ参照」といった注釈を設けると、利用者が目的の内容をより早く探し出せるのです。

このように、見出しや注釈の細部までこだわると、検索にかかる時間が減り業務スピードも向上します。加えて、個人の検索スキルに依存せず、AIに質問するだけで必要なマニュアルにたどり着ける「自然言語検索」などの機能があるITツールの活用がおすすめです。

(2)定期的に改善する

マニュアルは一度作成して終わりではなく、定期的な改善が大切です。

マニュアルを運用するなかで、「マニュアルに記載されている作業手順が変わった」「〇〇の手順を追加するように依頼された」などのケースがあります。そこで、定期的にマニュアルを改善すれば、実務とマニュアルがズレる心配もありません。

したがって、内容の更新漏れによる現場の混乱を防ぐためにも、マニュアルは定期的に更新・改善し、常に最新かつ正確な情報を維持する必要があるのです。

(3)ITツールを活用する

マニュアル作成・管理には、ITツールやアプリを活用するのも効果的です。

WordやExcel、PowerPointでマニュアルを作ると、作業ごとにファイルが増え、管理が煩雑になりがちです。さらに、都度ファイルを開いて確認する手間がかかるため、必要な情報を見つけられず、更新を怠るメンバーが出やすくなります。

そこで、検索性に優れた「ITツール」を導入しましょう。しかし、マニュアルの作成・管理・共有を別々のツールですると、金銭的コストが増えるため、マニュアル関連の作業を一か所で完結できる「ナレカン」のようなツールがおすすめです。

【無料】作業マニュアルのExcelテンプレート

作業マニュアルを効率的に作成したい方は、以下のテンプレートの活用がおすすめです。

こちらは、作業マニュアルのExcelテンプレートです。

作業内容に加えて、作業の変更点や改訂日を記入できる欄があるため、いつ更新・修正したかがひと目で分かります。また、記入項目は自由に追加できるので、自社の用途に合わせてテンプレートをカスタマイズできる点も便利です。

わかりやすい業務マニュアルの作り方やコツまとめ

これまで、マニュアルの作成・管理コツのほか、ツールを選定するポイントをご紹介しました。

マニュアルは、常に読み手を意識して分かりやすいものを作成する必要があります。また、マニュアルを簡単に運用できる仕組みが整っていなければ、作成のコツを掴んでも次第に誰も使わなくなるので対策が必要です。

WordやExcelは、マニュアルを確認するたびにファイルを開く必要があり、情報がリアルタイムで反映されないデメリットがあります。そのため、マニュアル運用には「更新内容がすぐに反映され、目的の情報へすぐにアクセスできるITツール」が必須です。

結論、マニュアル運用に必要なツールは、数十名~数万名と幅広い規模の企業で、全社員が簡単にマニュアルを作成・管理・共有できる「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」でマニュアルを簡単に作成・管理して、情報共有のストレスを解消しましょう。