【カリキュラム例付き】教育研修を成功させるポイントを徹底解説!

教育研修は「企業で活躍する人材」を育成するための重要なステップです。研修の充実度によって、好スタートを切れるかが左右するため、新入・中途社員関わらず、適切な研修カリキュラムの作成・実施が求められます。

しかし、なかには「適切な教育をしたいが、どのように研修カリキュラムを作成したらよいか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、教育研修を成功させるためのポイントとカリキュラムの例を中心にご紹介します。

- 新人・中途社員の育成に適切な研修カリキュラムを作成したい

- 研修カリキュラムの手法や流れの具体例が知りたい

- 研修カリキュラムの作成から実施までを効率よく進めたい

という方はこの記事を参考にすると、教育研修カリキュラムの構成に役立つ情報を学べるだけでなく、効果を最大化するためのポイントまで押さえられます。

目次

研修カリキュラムとは

カリキュラムとは、“特定の教育目標を達成するために組み立てられた学習計画”を指します。

たとえば、企業が実施するカリキュラムでは、社会人に必要な「挨拶や身だしなみ、敬語、電話対応、ビジネスマナー」などの内容が組み込まれていることが多いです。

とくに、新入社員を迎えるにあたり、企業は自社に合った「教育カリキュラム」を作成しておくことが重要です。適切な教育カリキュラムを作成することで、企業に必要な人材の「土台」を整えることができます。

【新卒社員向け】研修カリキュラムの目的とは

ここでは、新卒社員向けの研修カリキュラムを実施する目的を解説します。研修期間内に学生気分から脱却して、社会人としての心構えを取得してもらうためにも、企業側はとくに以下の内容を理解しておくべきです。

(1)意識向上のため

カリキュラムを作成する1つ目の目的は、意識向上のためです。

新卒入社の社員のなかには、社会人になったとはいえ、学生気分が抜けていない人も少なくありません。そのため、研修を通じて、社会人としての心構えを身に着けてもらう必要があるのです。

とくに「挨拶・身だしなみ・敬語」など、学生時代はあまり意識する機会が少なかった点も、社会では礼儀や信頼に関わる重要な要素となります。そのため、研修の段階でマインドセットすることが重要です。

(2)企業理念の浸透のため

カリキュラムを作成する2つ目の目的は、企業理念の浸透のためです。

就活期間に実施している説明会だけでは、学生が企業理念などを100%理解するのは難しいです。そこで、新卒として入社したときに研修を実施すれば、企業理念や経営方針、社風への理解を深めてから業務を開始することができます。

とくに、自社が社会に与える影響力や貢献度は、社員が働くうえでのモチベーションとなるため、研修初日にしっかりと伝えるようにしましょう。

(3)同期との交流のため

カリキュラムを作成する3つ目の目的は、同期との交流のためです。

入社したときに、新入社員がはじめに手にする「人脈」は同期であり、同期との「横のつながり」は仕事をするうえで重要です。たとえば、研修を通じて同期との交流が深まれば、部署間の情報を交換し合うといった、有益な関係性を築くことができます。

また、仕事に行き詰ったときには相談相手となり、心理的な拠り所にもなるのです。以上のように、教育研修カリキュラムは、スキルの習得だけでなく、同期との絆を深める場としても機能します。

(4)基礎知識・スキルの習得のため

カリキュラムを作成する4つ目の目的は、基礎知識やスキルの習得のためです。

新入社員に即戦力として活躍してもらうには、ビジネスマナー以外にも、仕事に必要な専門知識の教育が欠かせません。とくに、専門用語などの意味を理解できていない状態では、ベテラン社員からの引継ぎや指示がスムーズにいかないことが懸念されます。

そのため、研修カリキュラムで専門知識を学んでおくことで、実務に参加したときにスムーズに対応でき、他の社員との円滑なやりとりが期待できます。

【中途社員向け】研修カリキュラムを作成する重要性とは

以下では、中途採用向けに、研修カリキュラムを作成する重要性を解説します。新入社員と比較して、研修制度が整っていない現状を問題視しつつ、以下の内容を確実に押さえましょう。

(1)企業理念の理解を深めるため

カリキュラムを作成する1つ目の重要性は、企業理念の理解を深めるためです。

中途採用では、新卒社員と比較して企業の情報を収集できる機会が少ないないため、なかには企業理念への理解が浅いまま入社する方もいます。また、中途採用者ならではの悩みとして、「前職との仕事の進め方の違いに戸惑う」という声も少なくありません。

以上のように、企業への理解が不十分なままでは、十分なパフォーマンスは発揮できません。そのため、社会人経験があるからといって研修を怠るのではなく、自社への理解を深めてもらうためのカリキュラムを準備しておきましょう。

(2)サポート体制を充実させるため

カリキュラムを作成する2つ目の重要性は、サポート体制を確立させるためです。

即戦力として入社した中途社員の場合、新卒社員とは異なり、細かい指導を受けられるケースが多くありません。とくに、Excel操作などの基本的なITスキルは、すでに備わっているものとして引き継ぎがされがちです。

しかし、中途社員の場合、全く異なる業界・職種から入社するケースも考慮しなければなりません。そのため、中途採用者向けの研修カリキュラムを作成しておき、サポート体制を充実させましょう。

教育研修カリキュラムにおすすめの手法5選

以下では、研修カリキュラムにおすすめの手法5選を表形式でご紹介します。それぞれ特徴やメリットが異なるので、ぜひ押さえておきましょう。

| 特徴 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|

| OJT | 上司や先輩社員が指導役(OJT担当者)となり、業務を進めていくなかで、必要な知識を身に着けさせていく人材育成方法。 | 実務のなかで学んでいけるため、疑問点などをすぐに解消できる。 | 指導役のスキルによって、成長が左右されやすい。また、担当者は通常業務以外に時間を割かなけばならないため、人手不足の現場には不向き。 |

| OFF-JT | 実務からいったん離れ、外部から講師などを招いて育成する方法。 | 座学と実践というように、メリハリをつけて知識を学べる。 | 実務とはかけ離れた内容を扱う場合がある。費用がかかる。 |

| ロールプレイニング | 実際のビジネスシーンをイメージしながら、疑似的な役割を演じていく教育方法。接客する機会が多い職種の教育に向いている。 | 話し方や振る舞いなど、実際の状況をイメージしながら学べる。 | 同期同士で実践するため、緊張感に欠ける可能性が高い。そのため、ロールプレイングの最中は「私語を慎む」などのルールの徹底が必要になる。 |

| グループワーク | 少人数でグループに分けて研修を進めていく方法。同期間のコミュニケーションを重視したい場合には向いている。 | 同期間の交流を深めたり、チームワークを高めたりしながら研修を進められる。 | グループ内での負担が偏ってしまうことが懸念される。そのため、グループ内で適切に役割分担する必要がある。 |

| フォローアップ研修 | 新入社員の研修後、現状の課題や改善点の見直しをするために実施される。 | 繰り返し研修をすることで、知識やスキルの定着が見込める。 | 複数回に分けて研修を開催する必要があるため、時間に余裕がない状況での開催は負担となる。 |

新人社員の教育に力を入れたい場合には、ひとつの手法に絞ることなく、複数組み合わせることもポイントです。そのため、自社の現場の状況を考慮しつつ、最適な方法を取り入れましょう。

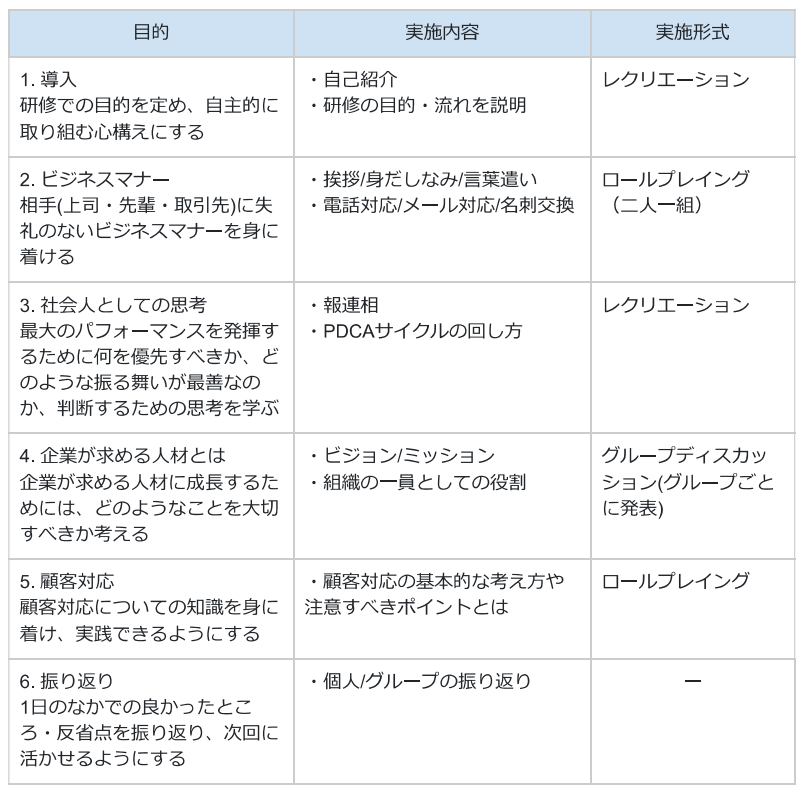

教育研修カリキュラムの作成例

以下は、教育研修カリキュラムを数日に分けて実施する場合の、初日の例です。カリキュラムの初日には、社会人として身に着けるべき基本的な内容を取り上げましょう。

カリキュラムでは、1日の振り返りまでをセットで実施しましょう。良かった点・改善点などを客観的かつ正確に捉える力や、次に活かそうとする姿勢を身に着けさせることも重要です。

必見!研修カリキュラムの効果を最大化するツール

以下では、研修カリキュラムの効果を最大化するのに役立つツールをご紹介します。

教育研修カリキュラムを成功させるには、あらかじめ入念に計画を立て、実施後も定期的な振り返りを通じて継続的に改善していくことが重要です。しかし、ExcelやWordで研修計画を管理すると、情報の更新がしづらく、共有や管理にも手間がかかります。

そこで、「あらゆる情報を簡単に共有・管理できるツール」を導入し、スムーズに情報を更新・共有しましょう。とくに、「検索性に優れたツール」であれば、過去の研修資料や業務マニュアルをすぐに参照でき、内容の見直しや知識の継承に役立ちます。

結論、自社が導入すべきなのは、カリキュラムに関するあらゆる情報を一元管理できるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンでは、カリキュラムの計画や記録をテキスト・ファイル・画像などの形式で「記事」として蓄積・共有できます。また、高精度の検索機能によって必要な情報にすぐアクセスできるため、研修内容のアップデートや効果的な研修運営をサポートするのです。

研修に関する情報を一元管理できるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

研修カリキュラムの作り方

ここでは、研修カリキュラムの作成手順を6ステップで解説します。「何から始めればよいかわからない」という方は、以下を参考にしましょう。

- 社内へのヒアリング

- 目標設定

- 研修内容・実施形式の決定

- スケジュールの設計

- 研修実施・進捗管理

- 振り返り

まずは、「どのようなスキルを習得してほしいか」「研修を通してどのレベルまで成長してほしいか」などを、関係部署にヒアリングします。現場のニーズや経営層の意向を取り入れることで、より効果的なカリキュラムを設計できるのです。

ヒアリングの内容をもとに、研修の目的や達成すべき目標を明確にします。「具体的で測定可能な目標」を設定することで、効果を検証しやすいです。

目標が定まったら、達成するための具体的な研修内容と実施形式を決めます。内容だけでなく、参加者の特性や企業の状況を考慮して適切な形式を選び、必要に応じて複数の形式を組み合わせるのも効果的です。

研修の中身が決まったら、スケジュールを設計します。新人研修の期間は一般的に1~3か月程度が目安ですが、受講者の負担と学習効果のバランスを考慮して、無理のない計画を立てましょう。

研修を開始したら、定期的に進捗を確認し、学習効果を測定します。上司とのミーティングや、レポートの提出などを通じて新入社員の状況を把握し、必要に応じてフォローすることが大切です。

研修が終了したら、新入社員のアンケートや上司からのフィードバックを収集し、全体を振り返ります。得られた意見や結果を次回に活かすことで、より効果的な研修へと改善していけるのです。

以上のように、目標に沿ったカリキュラムを計画・実施し、継続的な見直しと改善を繰り返すことで、新人社員の成長に効果的な研修カリキュラムを実現できます。

研修カリキュラムの目的や重要性、カリキュラムの例まとめ

ここまで、研修カリキュラムの目的や重要性、カリキュラムの例を中心に紹介しました。

新卒社員・中途社員を問わず、研修カリキュラムを通じて自社への理解を深めることで、スムーズに業務へ移行できるようになります。また、カリキュラムの計画や実施内容、振り返りは記録として残し、継続的な改善に活かしていくことが大切です。

ただし、ExcelやWordを使って記録を残しても、必要な情報を探したり中身を確認したりするのに手間がかかってしまいます。そこで、「情報を簡単に残せて、検索性にも優れたツール」を導入し、蓄積した情報を活用しやすい環境を整えましょう。

結論、自社が導入すべきなのは、研修に関するあらゆる情報を一元管理でき、検索性にも優れた情報管理ツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入し、研修カリキュラム実施の効果を最大化しましょう。