稟議書テンプレート4選!通りやすい稟議書の書き方を例文付きで紹介

ビジネスでは、物品購入や人材採用などの決定をするときに、稟議書が必要になるケースがあります。そこで、テンプレートを活用すると、一から構成を考える手間を削減し、スピーディーに稟議書を作成できます。

一方で、「どのテンプレートを選べば良いのか分からない」「テンプレートを活用しているが、稟議が通らない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、稟議書のテンプレートや通りやすい書き方、そのまま使える例文を中心にご紹介します。

- 稟議書の書き方やコツを知りたい

- 稟議書のテンプレートをダウンロードしたい

- 稟議書を適切に管理・運用できるツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、稟議をスムーズに作成するためのテンプレートが見つかるほか、稟議書の正しい書き方まで押さえられます。

目次

稟議書とは

はじめに、稟議書の定義や承認までの流れ、類似する用語との違いについて解説します。ビジネスでは、よく使われる用語になるため、正しく認識していくためにも目を通しましょう。

稟議書の定義

稟議書とは、自身の権限では意思決定できない事案について、上位関係者に回覧して承認を得るための書類を指します。そのとき、“稟議にかける、稟議に回す、稟議に上げる”などの言い回しがされています。

企業によって稟議書が必要になる事案は異なりますが「新規プロジェクトの立ち上げ」「大規模な資産の獲得」「予算・人材の確保」などで提出を求められるケースが多いです。つまり、企業に与える影響力が大きい場合に、稟議が必要となるのです。

稟議書を作成すると稟議内容を確認しやすいうえ、会議が必要でないレベルの内容であれば、書面のみで承認を完結できるのです。

稟議書の使用場面

以下では、稟議書の利用が想定される場面をご紹介します。自社の業種や仕事内容と照らし合わせながら確認しましょう。

システムを導入するとき

社内でシステムを導入するときに、稟議書が活用されます。

稟議書には、システム導入の背景や目的、費用の見積もりなどを記載します。導入をスムーズに承認してもらうために、解決すべき社内の課題や費用対効果をわかりやすく明記しましょう。

新規システムの導入にあたって稟議書を作成するときは、システムが自社の課題の解決にどれほどつながるかに重点を置くと効果的です。

物品を購入するとき

業務上必要な物品を購入するときにも、稟議書が必要になります。

たとえば、業務で利用する事務用品や電子機器を購入するときに、担当者の承認が必要な場合に稟議書が用いられます。製品の情報や購入の理由を明確に記載することが重要です。

物品購入に伴う作業の効率化や業務時間の短縮を強調すると、効果がわかりやすく、通りやすい稟議書になります。

契約締結を確認するとき

企業間で契約を締結するときには、稟議書を使って担当者の承認を得る必要があります。

新規取引先と契約を結ぶときには、稟議書で承認を依頼しましょう。稟議書には目的や契約の内容、自社で期待できる効果をもれなく記載するとスムーズに承認を得られます。

必要に応じて、契約内容を視覚的に理解できる図表を添付すると、さらにわかりやすい稟議書を作成できます。

稟議書の作成者は誰か

稟議書を作成するのは、実際に現場で働く人や業務に携わっている人です。

稟議書は企業の上層部の人に提出するものであり、一般的に提出相手は作成者の直属の上司になります。ただし、稟議書の内容によってどの役職までの承認が必要かは異なるので、回覧した全ての人から承認が得られるよう、情報の過不足がないように作成することが重要です。

また承認フローが増えると、作成者と直接関わりのない人が稟議書を確認する場合もあります。内容が正しく伝わるように分かりやすい表現を意識しましょう。

稟議書の流れ

稟議の承認ルートは、扱う金額や契約内容などによって異なります。下図のように3つの承認ルートに使い分けられるため、事案に応じて承認ルートを設定しましょう。

<直線型ルート>

直線型の場合、直属の上司が承認者となり、承認が進むに連れて承認者の階級が高くなるのが特徴です。最もシンプルな承認ルートだと言えます。

<並列型ルート>

並列型は、複数の部署を跨ぐ事案を進めるときに利用されます。上図のように、承認者全員の承認が必要になる「AND承認」や、いずれかの承認者の承認を得れば良い「OR承認」が用いられるのが特徴です。

<条件分岐型ルート>

条件分岐型では、条件によって承認ルートが分岐するのが特徴です。たとえば、申請する金額が10万円以下の場合は最終決裁者を”課長”、10万円以上の場合は、最終決裁者を”部長”に設定するケースがあります。

稟議書と類似する用語との違い

稟議書と類似する用語として「決裁・起案・提案」が挙げられますが、以下のような違いがあります。

- 決裁

- 起案

- 提案

申請された事案に対して、上位関係者が“承認”または“却下”の判断を下すことです。「稟議」では担当者が申請した書類を複数の関係者で回覧して承認する一方「決裁」では部下が申請した書類を、決定権を持つ上司が承認します。

正式な文書のもとになる案や文を作ったり、承認を得るために意思決定の内容を書類にまとめたりすることを指します。起案は「書類を作成する行為」であるのに対し、稟議は「承認を得るための手続き」を指しているのです。

議案や意見を提出することを指します。“稟議書”の目的は「物品購入・契約締結などに対する承認」であり、“提案書”は「課題改善などに対する多様な意見の提案」が目的です。

これらは、稟議を上げていくなかで耳にする機会が多い用語です。「話し手が何を言いたいのか」を瞬時に理解するためにも、稟議との違いをしっかり押さえておきましょう。

稟議書を作成するメリット・デメリット

ここでは、稟議書を作成するメリット・デメリットを解説していきます。稟議書による決裁申請を考えている方は以下の内容を把握しておきましょう。

稟議書を作成する3つのメリット

稟議書を作成するメリットは、複数人からの確認による偏りのない決定が可能になる点や、会議を開くための人員と時間のコストを削減できる点が挙げられます。具体的には、以下の3点です。

- 意思決定の効率化

- プロジェクトの透明化

- 責任の所在の明確化

稟議書を作成すれば、提案内容を理解したうえで承認可否の判断を下せるので、会議時間の短縮につながります。

プロジェクト関係者全員と情報を擦り合わせたうえでの意思決定になるため、伝達や伝聞のミスによる認識の齟齬を減らし、現場の独断を防ぐ効果もあります。

提案者(申請者)による提案を、管理者(承認者)が承認するというフローに従うため、プロジェクトにおける責任の所在が明確化されます。

このように、効率的かつ適切な判断を下すために、社内稟議による決裁が多くの企業で取り入れられているのです。

稟議書を作成する2つのデメリット

一方で、稟議書を作成するデメリットとして、意思決定に時間がかかる点や、稟議書の紛失・改ざんのリスクがある点が挙げられます。

- 意思決定に手間がかかる場合がある

- 改ざんのリスクがある

稟議書を紙媒体で回覧する場合、複数の部署を経由するのに時間がかかります。また、テレワークを採用している企業では、ハンコを押すためだけに出勤しなければならず、意思決定に手間を要します。

稟議書は、多くの関係者を介するため、紛失したり内容が改ざんされる可能性が懸念されます。また、複数人の承認を通すため、一人ひとりの責任意識が希薄になりやすい点にも注意しなければなりません。

以上のようなデメリットを解消するには、承認フローの改善が効果的だと言えます。たとえば、作成した稟議書を任意のメンバーにのみ共有可能で、編集履歴も残せる「ナレカン」のようなITツールが役立ちます。

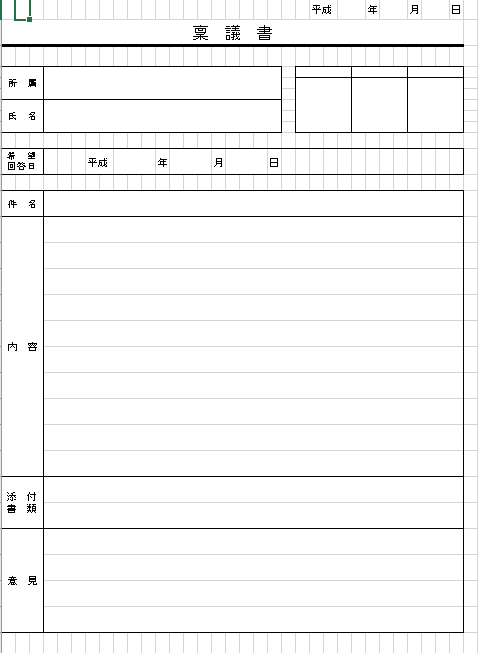

【無料】稟議書のテンプレート・フォーマット・ひな形4選

ここでは、無料でダウンロード可能な稟議書のテンプレート4種類をご紹介します。内容や形式を確認して、自社に合ったテンプレートを活用しましょう。

(1)例文付きの稟議書のひな型

こちらは、[文書]が提供する例文付きの稟議書のテンプレートです。こちらで提供されている稟議書のテンプレートの種類は以下の通りです。

- 備品などの物品購入・買い換え

- 出張・セミナー・研修会・講習会への参加

- 接待交際費の支出

- 正社員・アルバイト・パートの採用

- 新規取引先との契約開始

このように、用途ごとに多様なテンプレートが用意されているので、目的に合った稟議書を作成できます。

(2)物品購入にも使える稟議書のフォーマット

こちらは、物品購入にも使える稟議書のフォーマットです。

書式が異なる2種類のテンプレートが用意されています。1つ目は「決裁内容・起案理由・期待される効果」を記入するエクセルのテンプレート、2つ目は「件名・目的・数量・金額・効果」を記入するWordのテンプレートとなっています。

(3)Wordで使える稟議書のテンプレート

こちらは、ビズ研が提供する、Wordで使える稟議書のテンプレートです。こちらでは、用途に合わせて使える、以下の専用テンプレートが提供されています。

- 購買・購入

- 新規取引先

- 人員募集

- 採用稟議

ほかにも、シンプルなレイアウトで構成された、4種類の基本テンプレートが用意されています。

(4)エクセルで使える稟議書のテンプレート

こちらは、エクセルで使える稟議書のテンプレートです。こちらでは、書式が異なる2種類のテンプレートが用意されています。

1つ目は「件名・内容・目的・添付書類・決裁日・決裁結果」を記入する、企画や人事などに適しています。2つ目は「件名・購入品・購入理由・数量・必要経費・金額・発注先と理由・支払方法」などを記入して、物品購入に活用できます。

誰でも簡単に稟議書を電子化できるツール

以下では、誰でも簡単に稟議書を電子化できるツールをご紹介します。

WordやExcelのテンプレートを用いて稟議書を作成すると、一から考える手間が不要なため、簡単に作成可能です。しかし、確認時にファイルがすぐに見つからないと、承認に至るまでがスムーズにいかない可能性があります。

したがって、「簡単に稟議書を・承認・管理ができるツール」を導入しましょう。とくに、ツールの操作が複雑だと承認自体が滞りがちなので、直感的に操作可能なツールを選ぶべきです。

結論、稟議書の電子化に最適なのは、直感的な操作で簡単に稟議書を作成し、承認まで完結するツール「ナレカン」一択です。

ナレカンは、簡単にファイル共有ができるうえ、「承認フロー機能」により、ツール上で承認が行えます。稟議書の差し戻しもツール内でやりとり可能なので、確認がしやすいのです。

稟議書の作成から承認までを円滑化するツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

【例文あり】ナレカンでそのまま使える稟議書のフォーマット

以下では、ナレカンでそのまま使える稟議書のフォーマットと、ナレカンで稟議書のテンプレートを追加する方法をご紹介します。

令和6年4月16日

稟議書

営業部 ○○○○

件名:CRMツールの導入について

表題の件につき、ご検討いただきたくお願い申し上げます。

1.製品名称:△△(株式会社○○)

2.価格:¥○○,○○○

3.使用予定者:営業部○○チーム

4.購入時期:4月末まで

5.購入理由:営業部において、顧客情報を格納したファイルの管理が煩雑になっている。そのため、顧客管理に特化したシステムを導入することで、業務効率化を図りたい。

6:参考資料:△△サービス説明資料

以上

ナレカンでは、上記のような独自のフォーマットを、「テンプレート」として登録できます。テンプレートは、ワンクリックで以下のように呼び出されます。

このように、「ナレカン」では、自社独自のテンプレートを登録してワンクリックで呼び出せるので「社員によって体裁が違うので見づらい」といった問題を回避できます。

稟議書の電子化は必須?電子すべき3つの理由

稟議書を適切に管理するには、電子化する点が重要です。ここでは、稟議書を電子化すべき3つの理由をご紹介します。

(1)高セキュリティ下で情報を保護するため

稟議書を電子化すると、高セキュリティで安全に保管可能になります。

新型ウイルスの流行後、リモートワークの需要が高まり政府も「働き方改革」の一環として推進していくようになりました。しかし、紙の稟議書を会社以外の場所で閲覧すると、紛失のリスクや情報漏えいの危険性も高まります。

そこで、稟議書を電子化すれば、場所や時間を問わず確認できるほか、紙のように紛失するリスクも無くなり、どこにいても安全な環境下で稟議書を閲覧可能なのです。働き方は各個人で異なっても、社内の情報は共通して高セキュリティで保護するようにしましょう。

(2)承認までを時短するため

稟議書を電子化すると、承認までスピーディーに進められます。

稟議書を紙で作成していると、承認者を順番に回していかなければなりません。しかし、承認者が不在だったり、他支店のメンバーだったりすると、承認を得るまでに時間がかかってしまうのです。

そこで、ITツールを導入して稟議書を電子化すれば、いつでもデータ上で確認できるので、スピーディーな意思決定が可能です。また、承認に関するやりとりや編集履歴が可視化されるので、承認の進捗状況の確認もスムーズになります。

なかでも、ナレッジ管理ツールの「ナレカン」では、テンプレートを使って稟議書を作成し、そのまま申請まで可能です。また、コメント機能で、承認依頼や差し戻しのコメントも残せるので、承認までの時間が大幅に短縮されます。

(3)コストを削減できるため

金銭的なコストや管理コストを削減できる点も、稟議書を電子化するメリットのひとつです。

紙で運用していると、稟議書を作成するときに紙代や印刷代がかかります。また、作成した稟議書を管理するスペースを確保しなければなりません。

そこで、稟議書を電子化すると「作成時の金銭的なコスト」や「場所代や管理作業などの管理コスト」が削減されます。

通りやすい稟議書の書き方とは

ここでは、稟議書の通りやすい書き方について解説します。通る稟議書を作成するための基本的な書き方を紹介しているので、担当者の方は必見です。

(1)稟議書に書くべき項目の抜け漏れがないか確認する

稟議書を書くときは、抜け漏れがないか確認しましょう。稟議書の基本的な項目は以下の通りです。

- 日付

- 起案者

- 題名

- 稟議の目的・理由・費用

また、稟議書の題名では「〇〇の購入について」「〇〇社との新規取引承認の件」というように、稟議の内容を端的に示しましょう。

以上の記載項目を書類に構成すると、以下のようになります。

(2)具体的なデータを示す

上手い稟議書を書くためには、具体的なデータの提示が大切です。

具体的なデータを示すと、説得力が高まり、承認を得やすくなります。そこで、「発生するコスト」や「予想される利益」などを数値として示すと、検討する事案を客観的に提案できるのです。

一方で、稟議書の内容に直接関係のないデータが記載されていると、どの数値で判断すれば良いか分かりにくくなってしまいます。稟議書の承認に必要なデータか確認するようにしましょう。

(3)5W2Hを意識する

5W2Hを意識することも、上手い稟議書を書くための工夫です。

5W2Hとは、情報を論理的に整理・伝達するためのフレームワークです。具体的には「When(いつ)、Where(どこで)、Who(誰が)、What(何を)、Why(なぜ)」を5W、「How(どのように)、How Much(いくらで)」が2Hに当てはまります。

5W2Hを活用すれば、話を順序立てて説明して、ビジネスをスムーズに進められます。また、情報の抜け漏れを防いで、過不足なく円滑なコミュニケーションが可能です。

(4)デメリットまで記載する

稟議書には提案した内容のデメリットまで記載するようにしましょう。

提案した内容が実際に承認されたとしても、必ずしも全て上手くいくとは限りません。そこで、提案の段階で考えられる問題点やデメリットの改善・対応策まで記載すると、より充実した稟議書となり承認を得やすくなります。

また、対応策があらかじめ用意されていると、実際に問題が発生しても時間をかけずスムーズに解決できます。稟議が通った後のためにも、準備段階で様々な可能性を考慮するようにしましょう。

(5)締めの言葉に気を付ける

稟議書を書くときに、内容ばかりを注視しがちですが、締めの言葉も重要です。稟議書では以下のような言葉がよく使用されます。

- 何卒よろしくお願いいたします

- ご検討のほどよろしくお願いします

- 承認をたまわりたくお願い申し上げます

良い締めくくりの言葉を書いて、承認を得る権限者に良い印象を残しましょう。

稟議書を通すためのコツ

ここでは、稟議書を通すためのコツを紹介します。見やすい稟議書の作成はもちろんですが、説得力を持たせるためにも、押さえておきましょう。

承認者に事前に伝えておく

1つめのコツとして、承認者に事前に伝えておくことです。

稟議書を出したあとに、承認者の懸念事項や疑問点が解消されていなければ、稟議書は差し戻されてしまいます。繰り返し稟議書が通らなければ、手直しする時間がかかるだけでなく「プロジェクトは成功するのか」という不安も芽生えかねません。

そのため、事前に承認者とコミュニケーションを取ったうえで、稟議書を提出するのも有効な手だと言えるのです。

柔軟に改善していく

2つ目のコツとして、稟議書が差し戻しになったときには、柔軟に改善していくことが大切です。

稟議書の事案によっては、企業の今後の方針を左右するため、慎重に検討されます。そのため、承認ルートの途中で、却下されてしまうケースも少なくありません。

このとき、提案者は自身の提案を却下されたとしても、自身の意見に固執するのではなく、改善点をしっかり見つめましょう。却下された理由を把握し、柔軟に対応すると、より的確な稟議書が出来上がります。

稟議書のテンプレートまとめ

これまで、稟議書のテンプレートを中心にご紹介しました。

稟議書を作成することで、複数人のチェックによる偏りのない決裁が可能になります。ただし、紙の稟議書は、承認までに時間がかかったり、稟議書の作成・管理に余計なコストがかかったりする恐れがあります。

したがって、稟議書を電子化しテンプレートを用いて効率的に作成しましょう。また電子化した稟議書を誰でもすぐに確認できるように、「簡単に稟議書を承認・管理できるツール」を導入するべきです。

結論、稟議書の電子化に最適なのは直感的な操作で簡単に稟議書を作成し、承認フロー機能で稟議書の差し戻しもやり取り可能なツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、遅延しがちな稟議書の流れをシームレスにしていきましょう。