【10人未満~大企業に対応】就業規則の無料テンプレート・ひな形を紹介

就業規則とは、従業員の賃金や労働時間、職場内におけるルールなどをまとめた規則のことです。常時10人以上の従業員を雇用している場合は、労働基準法の規定により就業規則の提出が義務付けられています。

しかし、「就業規則をどのように作成すればよいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、就業規則の無料テンプレートと注意点を中心にご紹介します。

- 就業規則に記載すべき項目を知りたい

- 就業規則の作成に活用できるテンプレートを入手したい

- 就業規則の作成・管理に最適なツールを探している

という方はこの記事を参考にすると、自社に最適な就業規則のテンプレートが見つかるだけでなく、どのように運用すべきなのかも分かります。

目次

簡単解説|就業規則とは

ここでは、就業規則の概要と作成するメリットをご説明します。就業規則の作成前に必ず以下の内容を押さえるようにしましょう。

就業規則とは

就業規則とは「従業員の労働条件」や「職場内でのルール」をまとめた規則のことです。

労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の従業員を雇用している企業は、就業規則の作成および届出が義務付けられています。なお、従業員にはパートタイム労働者やアルバイトも含まれています。

また、就業規則は事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に一方的に労働条件が変更されることがないようにしなければなりません。そのため、就業規則を作成・変更する場合は、労働者の代表の意見を聞く必要があります。

就業規則を作成するメリット

就業規則を作成するメリットには以下の3つがあります。

- 働きやすい環境が整備される

- 業務上のトラブルを防止に役立つ

- 助成金の申請ができる場合がある

- 作成する義務

- 従業員と企業による合意の必要性

- 労働時間に関する事項

- 賃金に関する事項

- 退職・解雇に関する事項

- 退職手当に関する事項

- 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

- 食費、作業用品などの負担に関する事項

- 安全衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰、制裁に関する事項

- そのほか全労働者に適用される事項

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

- 編集が簡単

- コメント機能

- 自然言語検索機能

- 就業規則の原案を作成する

- 過半数労働組合または過半数代表者に意見を聴く

- 意見書を添付して労働基準監督署に届け出る

- 従業員に周知する

労使・従業員間での守るべきルールや行動基準が明確になり、一人一人が組織の中でどういった振る舞いをすべきか決めやすくなります。

就業規則があれば、違反した人に処罰が不当であると訴えられた場合でも、正当な処分であると主張することが可能です。

一部の助成金においては、申請要件に就業規則の作成が設けられていることがあります。

以上のように、就業規則は会社を良好に経営していくために、不可欠なのです。

社則と就業規則の違い

社則とは、会社全体の取り決めを指し、企業の経営方針や企業理念、取締役会、リモートワークや服装指定についてなど、企業に関するあらゆる情報がまとめられたものを指します。社則と就業規則の違いについては以下の通りです。

就業規則の作成は10人以上の従業員を雇用している企業で義務付けられているのに対し、社則の作成は企業の任意です。

就業規則は従業員と企業の契約であるため、両者の合意や周知が必須です。しかし、社則は社内ルールであるため、就業規則のような合意や周知の義務はなく、任意となっています。

社則も就業規則も社員が働きやすい環境を提供するために不可欠です。また人間関係や雇用関係におけるトラブルを起こさないためにも企業の規模や状況に適した規則を作成しましょう。

【中小企業要注意】就業規則は何人以上の企業で必要?

法律上、就業規則は10人以上の企業で義務付けられています。

就業規則を作ると、労働条件や規則をめぐる雇用主と労働者のトラブルを未然に防げるため、両者にとって働きやすい職場環境を整えられます。

従業員が10人未満の企業は就業規則作成の義務はありませんが、「労働上のトラブルを避けられる」という就業規則の役割から考えて、作成することが推奨されているのです。

就業規則に記載すべき内容とは

就業規則に記載すべき内容は、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されます。

まず、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」の内容は以下の通りです。

次に、会社として制度を定める場合に必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」の内容は以下の通りです。

最後に、「任意的必要記載事項」については法的な規制がないため、会社が独自に定めることができます。

【無料】就業規則のWord/Excelテンプレート・ひな形5選

ここでは、就業規則の代表的なテンプレート・ひな形をご紹介します。以下を参考にしながら、自社に合った就業規則を作成しましょう。

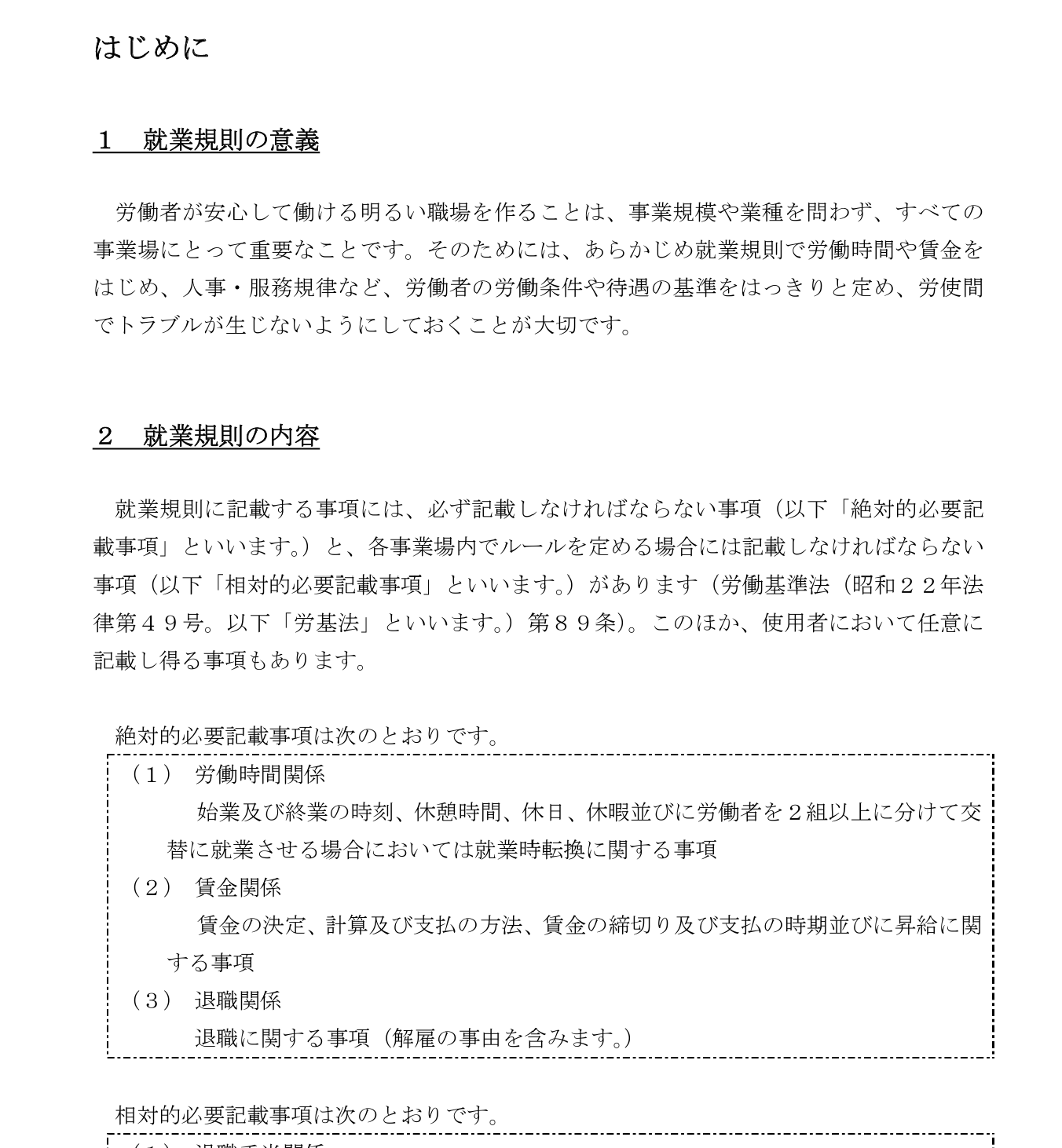

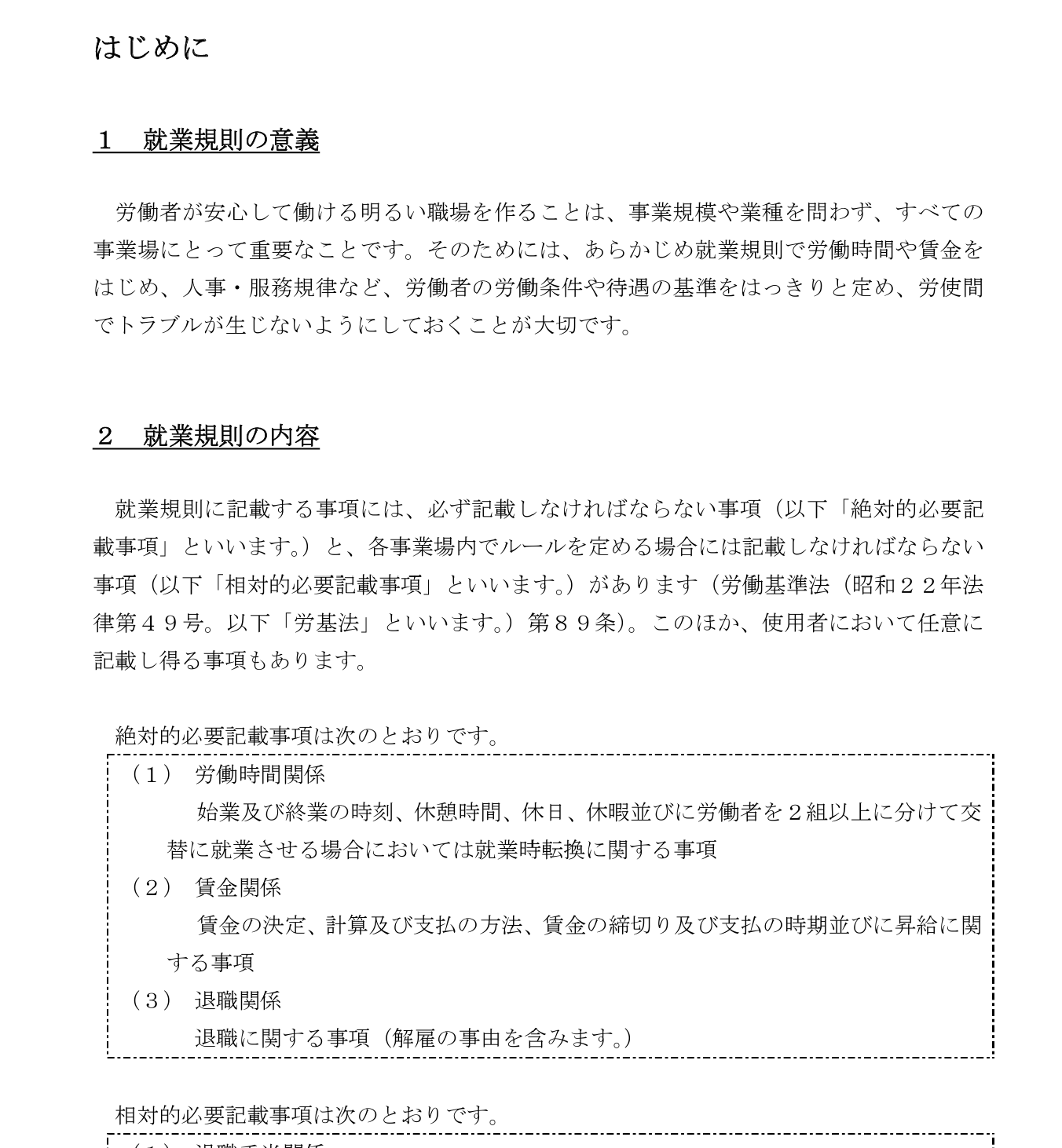

(1)厚生労働省のモデル就業規則

こちらは、厚生労働省が提供しているモデル就業規則のテンプレートです。

資料の冒頭には、就業規則の内容や手続きに関する解説も記載されているので、初めて作成する方は参考にしましょう。

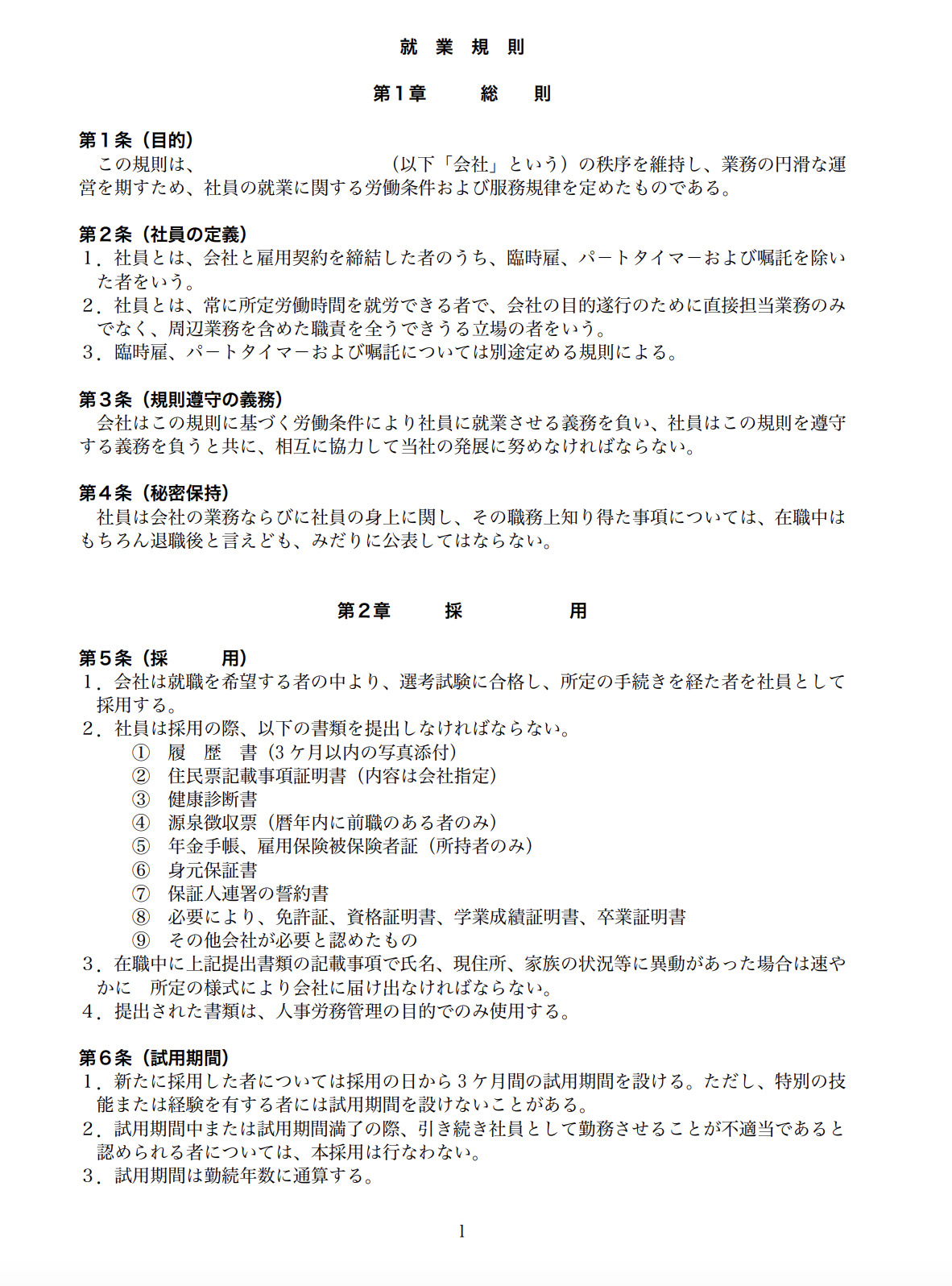

(2)正社員の労働条件に関する労務ドットコムのフォーマット

こちらは、労務ドットコムが提供する就業規則のテンプレートです。

最低限の内容が記載された汎用性の高いひな形で、さまざまな場面で活用できます。また、Word形式だけでなくPDF形式でもダウンロード可能です。

(3)パート・アルバイトにおける就業規則のテンプレート

パート・アルバイトを対象に使える就業規則のテンプレート例は以下の通りです。テンプレートを比較して使用を検討したい方は必見です。

厚生労働省のパートタイム労働就業規則の規定例

こちらは、厚生労働省が提供するパートタイム労働者就業規則の規定例です。

全部で6ページあるため、就業規則を詳細に規定できます。また、空欄に自社の情報を書き込めば完成するので作成にも時間がかかりません。

飲食店における就業規則のテンプレート

こちらは、行政法人宮城中央事務所が提供する就業規則のテンプレートです。

就業規則だけでなく、従業員名簿、業務委託契約書、雇用契約書のテンプレートもあります。飲食店の経営に必須となる様々な事務作業に役立ちます。

(4)労働規則への意見書で使えるテンプレート(同意書)

こちらは、日本の人事部が提供する就業規則への意見書のテンプレートです。

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意義の有無といった同意書が必要なので、参考にしましょう。無料の会員登録をするとダウンロードできます。

(5)フレックスタイム制で使えるテンプレート

こちらは、日本の人事部が提供する、フレックスタイム制就業規則テンプレートです。

フレックスタイム制が導入されている場合は、適用される対象者や労働時間に関する説明をする必要があるため、参考にしましょう。Excel形式で、コアタイムあり・なしの二例が紹介されています。

最も簡単に就業規則を記録・共有できるツールとは

以下では、最も簡単に就業規則を記録・共有できるツールをご紹介します。

就業規則はテンプレートを使用して簡単に作成できます。しかし、就業規則は実態に合わせて定期的に見直しが必要になるので、経営層が編集しやすい形式で記録するべきです。

そこで、「自社にあった形でテンプレートを作成・共有可能なツール」を導入しましょう。また、就業規則は社内メンバーが確認するものなので、必要なときにすぐに見つけられるよう、充実した検索機能も必須です。

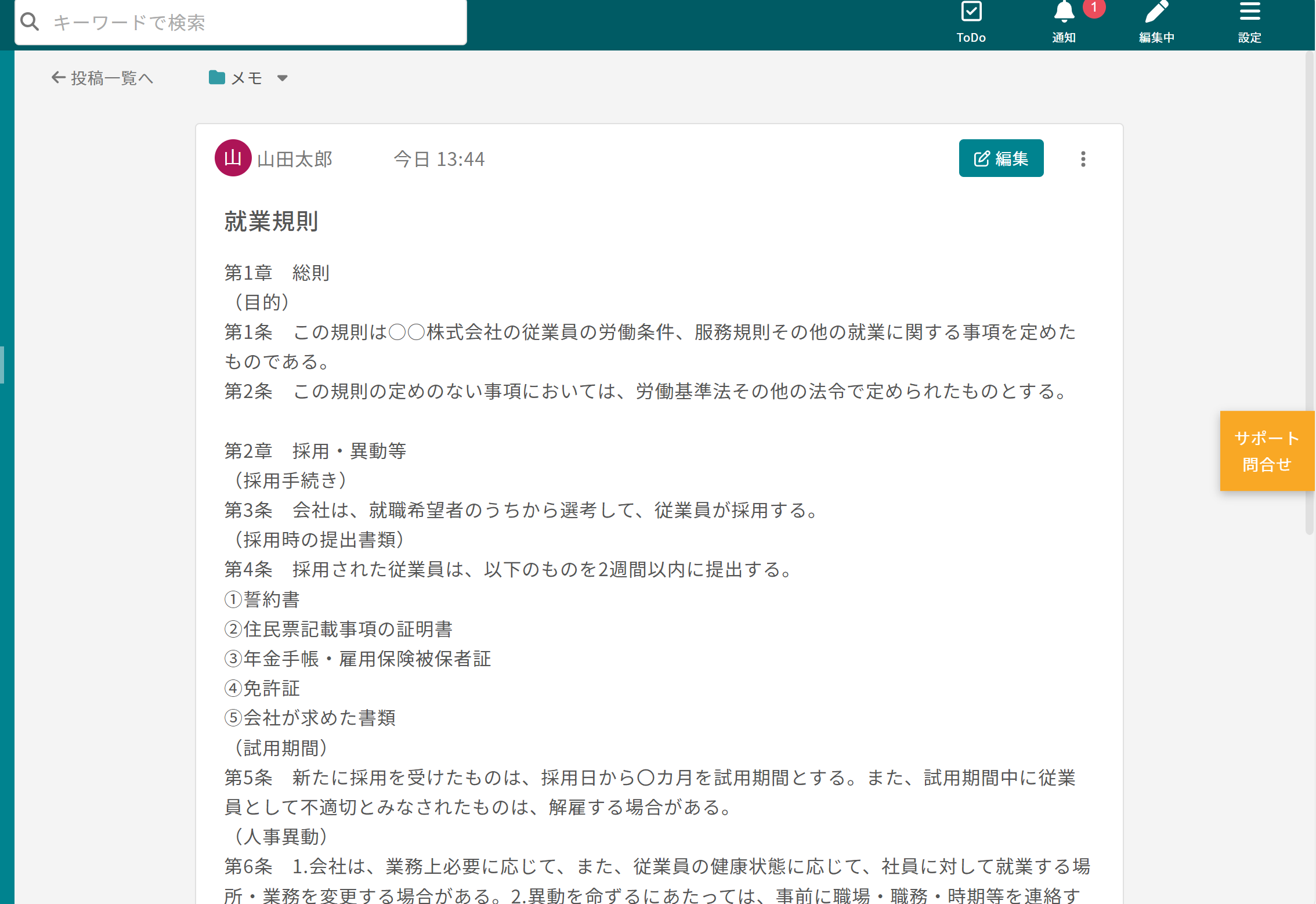

結論、就業規則の記録・共有に最適なのは、直感的な操作で就業規則を簡単に作成・共有でき、超高精度な検索機能があるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンは、画像やテキストを簡単にまとめられ、一度作成したものをテンプレート化できるため、自社にあった形で就業規則を作成可能です。またファイル・画像添付も可能なうえ「画像内検索」や「添付ファイル内検索」もあるので、就業規則がどこにあるか分からないといったストレスが生まれません。

就業規則を周知させて社内のナレッジに即アクセスできる「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

<ナレカンの料金>

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

<ナレカンの機能>

ナレカンに書いた情報は簡単に編集できます。就業規則を変更するための煩雑な手間を省いて、スムーズに情報をメンバーに共有可能です。

ナレカンに書いた就業規則の情報に対して、メンバーがコメント機能で簡単に質問する機能があります。そのため、同じ質問に重複して対応せずに、疑問が即座に解消される点がメリットです。

ナレカンに就業規則を作成し共有しておけば、自然言語検索機能を使って、上司に質問するように検索が可能です。知りたい情報を素早く簡単に質問できるため、情報を探す手間が大幅に省けます。

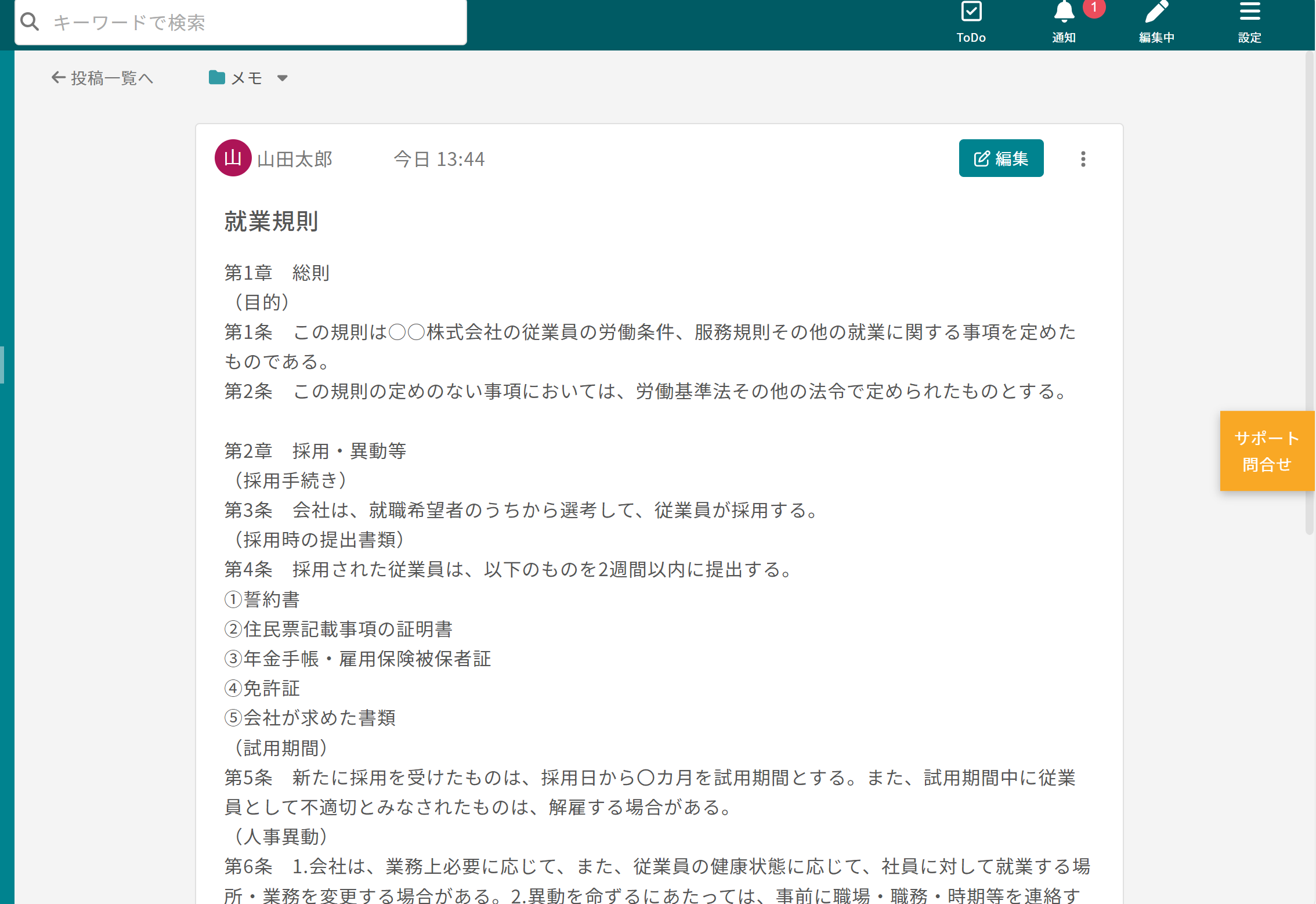

【簡易版】ナレカンで使える就業規則フォーマット

以下では、ナレカンで使える就業規則フォーマットを紹介します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は○○株式会社の従業員の労働条件、服務規則その他の就業に関する事項を定めたものである。

第2条 この規則の定めのない事項においては、労働基準法その他の法令で定められたものとする。

第2章 採用・異動等

(採用手続き)

第3条 会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。

(採用時の提出書類)

第4条 採用された従業員は、以下のものを2週間以内に提出する。

①誓約書 ②住民票記載事項の証明書 ③年金手帳・雇用保険被保者証 ④免許証 ⑤会社が求めた書類

(試用期間)

第5条 新たに採用を受けたものは、採用日から〇カ月を試用期間とする。また、試用期間中に従業員として不適切とみなされたものは、解雇する場合がある。

(人事異動)

第6条 1.会社は、業務上必要に応じて、また、従業員の健康状態に応じて、社員に対して就業する場所・業務を変更する場合がある。2.異動を命ずるにあたっては、事前に職場・職務・時期等を連絡する。社員は、正当な理由なくしてはこれを拒むことはできない。

第3章 業務

(就業時間)

第7条 土日祝日は休業とする。平日10:00~19:00とする。

(仕事内容)

第8条 クライアントの接待全般

(給与)

第9条 月収30万 昇給あり

(退職解雇)

第10条 労働者は契約当期中でも本人都合により雇用契約解除できる。会社は契約当期中でも業務都合等により雇用契約を解除できる。

ナレカンの「記事」にコピー&ペーストした後に、文字サイズやカラーを調整することも可能なので、必要に応じて体裁を整えましょう。

【4ステップ】就業規則の作成方法

就業規則の作成にあたって以下の4つの手順を踏む必要があります。

まず、企業の労部部門が中心となって自社の現状から必要となる規則を洗い出します。テンプレートや厚生労働省のモデル就業規則などを利用しながら、慎重に原案を作成しましょう。

「従業員の代表」または「従業員が過半数を占める労働組合」から意見を聴取し、内容のすり合わせを実施します。

従業員代表の意見をまとめた「意見書」を作成した就業規則とともに提出します。

届出が完了したら、就業規則の内容を従業員に周知させます。職場で見やすい場所や手の届きやすい場所に配置したり、書面や社内システムを活用したりといった方法をとりましょう。

以上より、就業規則を作成するときには、会社の上層部だけではなく、従業員との意見交換も重要です。双方にとって適切な就業規則を作成して、労働環境を整えていきましょう。

就業規則を作成したあとの2つの注意点

ここでは、就業規則を作成し届け出たあとに注意すべき点を紹介します。就業規則を作成・届出しても、以下の2つの注意点を見落とすと罰則対象になる場合があるので気をつけましょう。

(1)周知の義務

1つ目の注意点は、就業規則を作成したあとに従業員への「周知の義務」がある点です。

就業規則を作成して届出をしたら、従業員に「周知」してはじめて効力を持ちます。ここでの周知とは、作成や変更したタイミングで知らせるだけでなく、「従業員が確認したいときに、いつでも確認できる状態であること」とされています。

以上のように、労働基準法106条で周知が義務付けられているので、作成した就業規則をいつでも確認可能な環境を整えましょう。そこで、超高精度に検索できる「ナレカン」のようなITツールを使うと、必要な時にすぐに情報が見つかります。

(2)法改正に合わせた見直し

2つ目の注意点は、就業規則を作成したあとには「法改正に合わせた見直し」が必要な点です。

近年の働き方改善を重視する動きに伴い、人事や労務に関連する法改正は毎年のように実施されています。そこで、法改正に合わせた就業規則の見直し・適切な修正が求められるのです。

就業規則を見直さなかったことが原因で、残業代の支払いや不当解雇を理由に企業が訴えられた事例もあるため、法改正に応じて常にアップデートしましょう。

業種別に注意すべき要点とは

ここでは就業規則を作成するうえで、とくに注意すべき業種と必要事項を紹介します。自社の就業規則に明記されているか確認しましょう。

| 人材派遣業 | IT企業 | IPO(株式公開) | 運送業 | 建設業 | 飲食・販売業 | 製造業 | 病院など医療関係 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 採用・異動 |

・研修時に問題があったら登録を解除する

・派遣先の指揮命令に従う

・トラブルが生じた場合の窓口を明確にする |

・在職中はもちろん、退職後まで機密保持責任を明記する |

・就業規則だけですべてを規定できないため、個別で細かく規定する |

・拘束時間が長く、自動車事故による使用者責任の追及があるため、社員の健康管理体制に十分配慮する |

・拘束時間が長く、重機や工具の取扱は事故のもとになるため、安全衛生面から厳格に管理する規定を定める |

・特になし |

・特になし |

・深刻な人手不足であるため、福利厚生や退職金制度を見直す |

| 服装規律 |

・派遣先の就業規則に従う |

・特にないが、身だしなみを保つための規定はあるべき |

・特になし |

・特になし |

・特になし |

・貴社の求めるレベルで具体的に規定する |

・特になし |

・特になし |

| 賃金 |

労働契約書で詳細に決めておき、昇給、賞与、退職金まで明示する |

・入社試験を行った上で採用を決定する |

・特になし |

・残業代未払いがないようにする

・賃金規程と実態は合致させる |

・残業代の算出を工夫する |

・どの職種にも残業代を適切に支払う規定を出す |

・特殊な技術、発明、特許においては、規定で定める |

・特になし |

| 労働時間・休暇 |

・派遣先の就業規則に従うと明記する

・変形労働時間制、フレックス制が適用されるときは派遣元と相談する |

・労働時間が長時間になる場合、変形労働時間制やみなし労働時間制などを検討する |

・法定の労使協定・届け出はもれなく実施する |

・労働時間を適切に管理する |

・過重労働などの健康管理に配慮する |

・定休日がない、24時間のシフト制の場合、変形労働時間制を導入する |

・労働時間の取扱に注意する

・安全衛生教育を実施する規定を明記する |

・定休日がない、24時間のシフト制の場合、変形労働時間制を導入する |

|

退職・解雇

ハラスメント |

・正規社員同様に手続きなどを具体的に明記する |

・詳細に規定を出す |

・労使トラブルが多発しやすいため、細部まで規定する |

・運航者心得、車両管理、自動車事故に関する規定を明示する |

・何事も上司に報告する社内体制を就業規則で明示する |

・引継ぎを含めた退職の具体的手続きを明確に定める |

・再雇用制度、賃金・退職制度の見直しをする |

・在職中はもちろん、退職後まで機密保持責任を明記する |

参照: かとう事務所|就業規則について

上記の表を参考に、就業規則の記載すべき項目に抜け漏れがないか繰り返しチェックしましょう。

【解説】就業規則にまつわるよくある質問

ここでは、就業規則に関するよくある質問について解説します。就業規則の作成・運用で困っている場合は参考にしましょう。

(1)就業規則のコピーを禁止するのは違法?

まず、就業規則をコピーすることは違法ではありません。以下の表では、違法になる場合をそれぞれの状況別に説明します。

| 状況・シチュエーション | 違法かどうか |

|---|---|

企業側が就業規則をコピーして配布する |

・違法ではない

・企業は従業員に就業規則を知らせる必要があるため

|

従業員が配布された就業規則を社外に持ち出す |

・違法ではない

・ただし、社内の情報や個人情報が漏洩する危険性あり

|

企業側が就業規則のコピーを禁止する |

・違法ではない

・情報漏洩防止のために、企業は持ち出しを制限・禁止できる

|

従業員が就業規則を確認できない |

・違法の可能性あり

・就業規則を定めたら、労働者に周知する義務がある

|

以上から、企業が従業員に対して就業規則のコピーやコピーを禁止する行為は、違法ではないと言えます。しかし、従業員に周知することは企業の義務であるため、必ず実施するようにしましょう。

(2)就業規則を見せてもらえない場合はどうすればいいですか?

事業者が就業規則を見せてくれないときには、複数人で正式に依頼したり、それでも解決しない場合には、労働基準監督署に相談したりすることも有効です。

就業規則は、10人以上の労働者がいる場合、いつでも労働者が見られる状態にしておく必要があります。そのため、閲覧できない場合は人事部や管理者に、メール等で依頼しましょう。

就業規則を確認できないと、労働者が不利益を被る場合があるため、労働基準監督署への相談も視野に入れて対応しましょう。

(3)就業規則は自社で作成できますか?

就業規則は自社で作成可能です。

就業規則は社会保険労務士などの専門家に依頼する方法もありますが、就業規則のサンプルを参照したり、テンプレートを活用したりして、自社でも作成できます。労働者の意見を聞いて、作成後も定期的に見直しましょう。

しかし、自社で作成すると、法改正への対応が難しい場合があるため、常に情報を確認する必要があることにも注意しましょう。

就業規則無料テンプレートと注意点のまとめ

これまで、就業規則の注意点や、就業規則の無料テンプレート・ひな形を中心にご紹介しました。

就業規則は、10人以上の従業員を雇用している場合、作成・届出・周知が義務付けられており、従業員とのトラブル回避のために必要不可欠です。自社にあったテンプレートを使用すると簡単に作成でき時間もかかりません。

また従業員が必要な時にすぐに確認し、最新の就業規則をすぐに共有する仕組みを整えると、社内の環境もより良いものとなります。したがって、「自社にあった形でテンプレートを作成・共有・検索が可能なツール」を導入しましょう。

結論、就業規則の記録・共有に最適なのは、直感的な操作で使えて、超高精度な検索機能で必要な情報がすぐに見つかるツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、就業規則を適切に運用しましょう。

この記事の監修者

株式会社Stock

代表取締役社長 澤村大輔

1986年生まれ。早稲田大学法学部卒。

新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。

その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。

2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。

2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。

2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。

2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。

新卒で、野村総合研究所(NRI)に、経営コンサルタントとして入社。

その後、株式会社リンクライブ(現:株式会社Stock)を設立。代表取締役に就任。

2018年、「世界中の『非IT企業』から、情報共有のストレスを取り除く」ことをミッションに、チームの情報を最も簡単に管理できるツール「Stock」を正式ローンチ。

2020年、DNX Ventures、East Ventures、マネーフォワード等のベンチャーキャピタル(VC)から、総額1億円の資金調達を実施。

2021年、東洋経済「すごいベンチャー100」に選出。

2024年、100名~数万名規模の企業のナレッジ管理の課題解決のために、社内のナレッジに即アクセスできるツール、「ナレカン」をαローンチ。

最新の投稿

おすすめ記事