【テンプレート5選】従業員の業務改善指導書や注意書の書き方を解説

勤務態度に問題がある社員への対応として、会社側が業務改善指導書や注意書を作成するケースがあります。指導書・注意書は、社員の勤務態度を改善するだけでなく、雇用関係のトラブルを防止するうえでも重要な書類です。

しかし、「指導書の書き方や管理する方法が分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、業務改善指導書・注意書の書き方やテンプレートを中心に解説します。

- 従業員に対する指導書の書き方・例文・ポイントを知りたい

- 指導書のテンプレートを比較して自社に合ったものを活用したい

- 指導書・注意書をはじめとする社内の文書を安全に管理したい

という方はこの記事を参考にすると、業務改善指導書・注意書の正しい書き方やポイントだけでなく、問題社員への適切な対応まで分かります。

目次

会社における業務改善指導書・注意書とは

まず、会社における業務改善指導書と注意書の概要や違いについて解説します。指導書や注意書について深く理解していない方は必見です。

業務改善指導書・注意書の概要

会社における業務改善指導書・注意書とは、勤務態度などに問題がある従業員に対して、会社側が正式に改善を求めるための書類です。使用例として、ハラスメント行為の改善を求める場合などが挙げられます。

法令では、従業員に問題があると判断しても、業務改善指導書・注意書などで警告せずに解雇すると、解雇権の濫用となります。つまり、「業務改善の機会が十分に与えられなかった」とみなされ、不当解雇として企業側が訴えられる恐れがあるからです。

このように、業務改善指導書・注意書は従業員の業務態度を改善するだけでなく、雇用を取り巻く法的トラブルを防ぐためにも不可欠な書類と言えます。

指導書と注意書の違い

指導書と注意書の違いとして、指導書は問題行動に対する改善指針を示す一方、注意書は問題行動を厳重に警告するという点が挙げられます。

たとえば、指導書で業務や問題行動を指摘しても改善の様子が見られなかった場合に、注意書で通知します。指導書や注意書を作成することにより、従業員が自身の業務態度や問題点を見つめ直すきっかけになります。

このように指導書と注意書は使う場面が違いますが、一般的に、両者は同等の文書として扱われます。

業務改善指導を書面に残す必要性

業務改善指導を書面で残す必要性として、以下の3点が挙げられます。

- 指導した内容が記録として残るため、トラブルのときに法的に有力な証拠となりうる

- 指導された従業員が自身の問題点・改善点を正確に把握できる

- 書面に文章化されることで、問題行為を深刻に受け止め早急な改善に繋がりやすい

このように、業務改善指導書を作成すると、指導内容が記録として残るため、従業員とのトラブルを未然に防げます。ただし、紙の書類の場合、紛失のリスクがあるほか、管理が煩雑化しやすいため、「過去の指導書が見つからない」といった事態になりかねません。

したがって、業務改善指導書・注意書は紙ではなく、デジタルで作成して、オンライン上で管理しましょう。たとえば、さまざまな形式のファイル添付に対応し、任意のメンバーに即共有できる「ナレカン」のようなツールがおすすめです。

<例文あり>伝わりやすい業務改善指導書・注意書の書き方

ここでは、業務改善指導書・注意書の書き方をご紹介します。以下を意識すれば、口頭での指導では効果が薄い場合に、改善点を正確に伝え従業員の行動を改めさせられます。

(1)基本の5項目を記載する

はじめに、業務改善指導書・注意書の基本項目を記載しましょう。指導書・注意書の基本的な項目として、以下の5つが挙げられます。

| <項目> | <概要> |

|---|---|

|

作成日付 |

指導書・注意書の発行日を明記します。 |

|

署名 |

誰が発行したのかを明記し、人事権のあるメンバーの署名を添えます。 |

|

押印欄 |

署名とあわせて押印用の枠を設けます。 |

|

改善対象の事項 |

問題行動の内容を具体的に事実のみを記載します。曖昧な表現や個人の主観は避けましょう。 |

|

改善の方法 |

どのように改善すべきか具体的な方法を提示します。 |

以上を参考に、従業員の勤務態度における改善点を明記しましょう。

(2)内容を簡潔かつ具体的にまとめる

次に、項目に沿って内容を記載しましょう。このとき、正確かつ具体的に書くべきですが、冗長な文章は読みづらく、正しく伝わらない可能性があるため、簡潔に書くことが大切です。

また、問題行動については、時期、場所、行動内容、背景を正確に記載し、余分な表現を省きます。間違った情報を記載しないように、どのような問題行動があったのか、業務改善指導書作成前に調査・分析するようにしましょう。

また、曖昧な表現や主観を避けることで、従業員が誤解せずに理解しやすくなります。問題行動や改善方法などは箇条書きでわかりやすくまとめ、5W1Hを意識した表現をすることでより伝わりやすくなります。

(3)交付のタイミングに留意する

業務改善指導書・注意書は、問題行動が発生したあと、できるだけ早いタイミングでの交付が重要です。

問題行動発覚から指導書の交付までに時間が空いてしまうと、従業員に対して会社がその行動を黙認していたと捉えられ、会社の印象が悪くなる可能性があります。また、従業員の問題行動に対する自覚も薄れ、早急な改善が期待できません。

そのため、タイムリーに交付して従業員に問題意識を持たせ、改善指導の効果を最大限に引き出しましょう。

(4)受領欄を忘れずに設ける

最後に、業務改善指導書・注意書には「受領欄」を必ず設けます。

業務改善を口頭で指導した場合、あとから「そのような指導は受けていない」と抗議される可能性があります。また、文面での指導であっても、受領欄がなければ読み手が確認した記録が残らず、指導した証拠としての法的効力が薄れてしまうのです。

したがって、トラブルを避けるためにも受領欄を設けて、従業員が改善指示に同意したことを書類に残しましょう。

業務改善指導書・注意書のおすすめテンプレートサイト5選

ここでは、業務改善指導書・注意書のおすすめテンプレートサイトを5つご紹介します。テンプレートを活用すれば、一から作成する必要がなくなりますが、自社に合わせて適宜必要な情報を追加しましょう。

社会保険労務士法人ラポール

こちらは、「社会保険労務士法人ラポール」が提供する注意書のサンプルです。

必要最低限の文章のみが記載されたシンプルな注意書で、さまざまな場面で活用できます。また、このサンプルの他にも「報連相指導書」「能力欠如型 注意書」など、様々な用途ごとにテンプレートが用意されています。

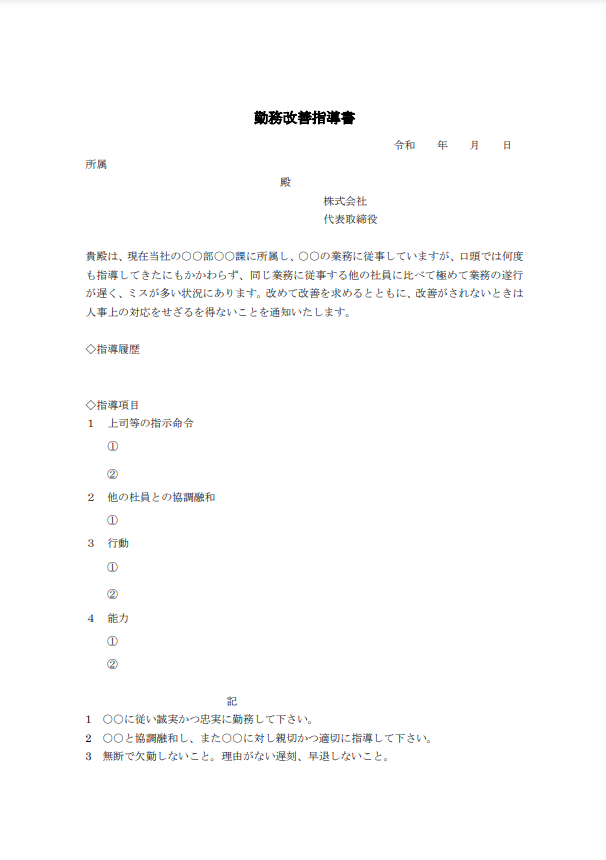

社会保険労務士法人 clovic

こちらは、「社会保険労務士法人 clovic」が提供する勤務改善指導書のサンプルです。

「指導項目」や「記」を箇条書きで見やすくまとめられるうえに、指導履歴を記載する欄もあるため、過去の勤務態度も考慮して指導書を作成できます。また、PDFとWordの2種類の形式でダウンロード可能です。

社会保険労務士法人 曽我事務所

こちらは、「社会保険労務士法人 曽我事務所」が提供する指導書のサンプルです。

文章中心の指導書で、穴埋め形式で入力するだけで簡単に書類を作成できます。ただし、受領欄が設けられていないので、適宜項目を追加したり、文章を指導内容に沿って修正したりする必要がある点に注意しましょう。

東京港区青山の社会保険労務士・労務相談ならヒューマンテラス

こちらは、「ヒューマンテラス」が提供する例文付き業務指示書のサンプルです。

業務改善指導の具体的な例文が記載されており、文章を作成するときの参考になります。なお、ダウンロード可能なファイル形式はWordのみである点に注意が必要です。

青森・八戸 企業法務弁護士相談

こちらは、「青森・八戸 企業法務弁護士相談」が提供する、業務改善指導書の例文付きサンプルです。

シンプルな例文が記載されたテンプレートで、汎用的に役立ちます。また、当テンプレート以外にも、さまざまなパターンの指導書・注意書の書式が用意されているため、従業員の指導内容に合わせて使い分けられるのも便利です。

【必見!】業務指導書・注意書の管理に最適なツール

以下では、業務指導書・注意書の管理におすすめのツールをご紹介します。

業務指導書や注意書は適切に管理しなければなりません。なぜなら、不当解雇などの理由で従業員とトラブルになったときに、業務指導書や注意書が記録として残っていないと、裁判で不利になる可能性があるからです。

そこで、「指導書や注意書をはじめとする、社内のあらゆる文書を一元管理できるツール」を導入しましょう。また、過去の指導書・注意書をすぐに見つけられる高度な検索機能もあるツールを選択することで、書類を探す手間を省けます。

結論、指導書・注意書の管理に最適なのは、社内のあらゆる書類を一元管理でき、超高精度の検索機能があるツール「ナレカン」一択です。

ナレカンの「記事」に残した指導書・注意書をはじめとするあらゆる文書は、フォルダごとにアクセス権を細かく設定し、安全に管理できます。また、「キーワード検索」や「添付内ファイル検索」により、必要な情報を探すのに手間がかかりません。

社内の情報を最も簡単に管理できるツール「ナレカン」

「ナレカン」|社内のナレッジに即アクセスできるツール

「ナレカン」は、社内のナレッジに、即アクセスできるツールです。

「社内のあらゆる場所からナレッジが一元化」され、しかも、そのナレッジを「超高精度検索」できます。

自身の頭の中にあるナレッジを残すときは「記事」を作成でき、誰かにナレッジを尋ねたいときは、知恵袋のような感覚で「質問」することが可能です。また、ファイルを添付するだけで、AIが貴社のファイルの中身を全自動で、続々とナレッジ化していきます。

また、ナレカンを使えば、欲しい情報が即見つかります。

生成AIを活用した「自然言語検索」によって、上司に質問するように検索可能です。そのため、メンバーの検索スキルに依存することなく、誰でも簡単に情報を探し出せます。

更に、「初期導入支援サポート」と「ご利用中サポート」もあり、支援も充実しています。「すぐに使える状態にセットアップ」「月に1度のオンラインミーティング」など、実際に、社内のナレッジが動き出す仕組みを整えます。

<ナレカンをおすすめするポイント>

- 【超高精度な検索機能】 誰もが簡単に欲しい情報を見つけられる検索性。

「AI検索」「複数キーワード検索」「添付ファイル内検索」「画像内テキスト検索」など、思い通りの検索が可能です。

- 【ナレッジの一元化】 ナレカン内のナレッジは最新でフレッシュな状態で管理。

ナレカン内に一元化したナレッジは、「断捨離機能」によって、常に最新でフレッシュなものになります。そのため、ナレッジが陳腐化することがありません。

- 【サポート】 圧倒的なクオリティの「初期導入支援」と「ご利用中」サポート。

初期導入支援だけでなく、ナレカンが定着するように、ご利用中も最大限サポートするので、貴社担当者様のお手を煩わせません。

<ナレカンの料金>

- ビジネスプラン:標準的な機能でナレカンを導入したい企業様

- エンタープライズプラン:管理・セキュリティを強化して導入したい企業様

- プレミアムプラン:「AI自然言語検索」も含めて導入したい企業様

各プランの詳細や金額は、下記「ナレカン資料の無料ダウンロード」ボタンより、資料をダウンロードしてご確認ください。

ナレカンで指導書を管理する例

以下では、「ナレカン」で指導書を適切に管理する方法をご紹介します。

ナレカンの「記事」では、フォルダを自由に多階層化できるため、指導書のみをまとめたフォルダを作成し一元管理できます。また、記事に紐づく「コメント」で任意のメンバーと自由にやりとり可能です。

【パワハラ回避】業務改善指導書・注意書を書く3つのポイント

以下では、業務改善指導書・注意書を書くときのポイントを3つご紹介します。従業員とのトラブルを防ぐためにも必見です。

(1)事実と意見を混同しない

1つ目のポイントは、事実と意見を混同しないことです。

「事実(〇〇である)」と「意見(〇〇だと考える)」の混同は、従業員との認識のズレやトラブルの原因となります。したがって、以下の違いを認識して、明確に区別しましょう。

事実:客観的な文章。誰の目から見ても同じ認識になる出来事。

意見:主観的な文章。書き手の憶測や意思。

業務改善指導書・注意書を作成するときは、個人的な意見は避け、客観的に見た事実を簡潔に記載しましょう。

(2)曖昧な言い回しを避ける

2つ目のポイントは、曖昧な言い回しを避けることです。

業務改善指導書を書くときは、認識のズレが生じないように、「誰が見ても、同じ解釈になるか」という視点で作成することが重要です。曖昧な表現で記載すると、解釈の仕方が人によって異なるため、トラブルの原因にもなります。

また、文章が高圧的だったり冗長だったりすると、従業員に誤解や不信感を与える恐れがあるので注意しましょう。このように、業務指導書には「認識にズレが生じず、具体的な行動に移せるような明確な指示」を記載する必要があるのです。

(3)ITツールで管理する

3つ目のポイントは、ITツールで管理することです。

紙のまま管理すると管理が煩雑になりやすく、「どこに何の文書があるのか分からない」といったトラブルが起きやすいです。一方、ITツールで管理すれば、”検索機能”ですぐに書類を探し出せるほか、紛失のリスクも避けられるのです。

また、業務改善報告書は特定の個人について書かれた文書なので、管理には細心の注意が必要です。そのため、フォルダごとにアクセス権を細かく設定し、社内メンバーに見せる情報をコントロールできる「ナレカン」のようなITツールで管理をしましょう。

注意指導書を拒否されたときにすべき対応

注意指導書の内容を拒否された場合、まずすべき対応は従業員側の意見を聞くことです。

従業員の説明が適切であり、指導の必要がないと判断されると、指導が取り消される可能性もあります。しかし、従業員側の意見に正当性が全くなく、自身の行動に対して反省の色を示さない場合は、厳重な処分を考えなければいけません。

なぜなら、繰り返し問題行動を起こされるリスクがあるうえ、他の社員に対して示しがつかないからです。処分としては、減給や出勤停止、降格、退職勧告などのように様々あり、問題行動の重さによって適切に処分を下す必要があります。

【日常的にできる】問題社員の勤務態度を改善する方法とは

ダメな社員の勤務態度を改善する方法としては、「指導体制を整える」「日報を作成させる」といった対処法が挙げられます。

上司が業務の進捗を把握しやすい環境を作れば、必要に応じて早い段階で指導ができ、改善効果が高まります。また、日報の作成も指導体制を強化するために有効で、従業員が自分の業務を振り返る習慣がつけられます。

そこで、自社に適した形で日報をまとめられ、記事に直接書き込むことで簡単に日報を作成できる「ナレカン」のようなアプリを用いると日報業務を効率化できます。業務への取り組みが可視化されると、指導や改善方法も明確になるのです。

従業員への業務改善指導書・注意書の書き方やテンプレートまとめ

これまで、業務改善指導書・注意書の書き方やテンプレートを中心に解説しました。

指導書・注意書は、ダメな社員の勤務態度を改善するだけでなく、不当解雇などのトラブルを防ぐうえでも重要な書類です。しかし、紙やWord、Excelの指導書では、ほかの書類やファイルに埋もれて、あとから探しづらくなってしまいます。

したがって、指導書・注意書は、指導経緯や内容がすぐに分かるように、「文書を一元管理でき、充実した検索機能があるツール」を導入しましょう。またツールは、指導書に含まれる社員の個人情報やデリケートな内容を適切に保護する必要があります。

結論、指導書の管理に最適なのは、細かくアクセス権を設定して文書管理が可能なうえに、超高精度な検索機能で欲しい情報を即見つけられるツール「ナレカン」一択です。

無料の導入支援も受けられるので、ぜひ「ナレカン」を導入して、指導書や注意書を効率よく安全に管理しましょう。